深度剖析文化因素差異對英漢互譯的影響及對策

更新時間:2024-08-15 15:37:22作者:佚名

關鍵詞:文化因素 英漢翻譯的影響

1. 簡介

著名翻譯理論家尤金·奈達在其著作《語言、文化與翻譯》中指出:“語言在文化中的作用以及文化對詞語和習語意義的影響是如此普遍,以至于如果不考慮語言文化背景就無法正確理解它。”

奈達認為,筆譯和口譯中出現的嚴重錯誤往往不是由于表達不當而引起的,而是由于文化的誤解而引起的。可見,英漢文化差異必定會對翻譯過程和翻譯的準確性產生重大的影響。

文化是人類社會實踐過程中創造的物質財富和精神財富的總和。每個民族都有自己的文化,都是在特定的自然環境、歷史條件、地理位置和社會現實中形成的。由于中西方思維方式、自然環境、宗教歷史背景、風俗習慣等差異,文化不可避免地存在很大差異。

當今世界,科技進步日新月異,經濟全球化浪潮風起云涌,信息傳播速度極快,人員往來愈加頻繁,跨文化交流愈加廣泛,翻譯作為跨文化交際的橋梁,發揮著越來越重要的作用。

傳統的翻譯研究歷來較注重語言分析、文本比較,而對語言翻譯過程中所涉及的文化現象重視不夠。鑒于此,本文嘗試從文化翻譯學的視角探討英漢兩種不同文化背景對語言翻譯的影響,并探究相應的翻譯策略。

2.思維差異對翻譯的影響

翻譯過程既是一種語言活動,又是一種思維過程。人類的思維不僅具有共性,也必然具有個性,即民族性。在不同的民族中,雖然思維的內容大致相同,但由于思維的民族個性,語言表達存在著明顯的差異。例如,英漢兩個民族對色彩的使用概念就有所不同。漢語中的“紅茶”在英語中是“black tea”,我們漢族人稱之為紅茶,因為我們認為沖泡后的茶水顏色是紅色的,而英語國家則認為是用紅茶葉子沖泡的,所以稱之為black tea。

比如,在時間順序的概念上,英美兩國的思維方式與中國人完全不同。英語中back指的是過去時間,forward指的是將來時間。而中國人的思維方式則相反,他們用before來指過去時間,用after來指將來時間。唐代文學家陳子昂在《幽州登樓歌》中寫道:“前不見古人,后不見后人。思天下浩瀚,獨酌流淚。”詩中before指的是過去時間,after指的是將來時間。也就是說,中國人辨別時間是看過去,而英美兩國辨別時間是看將來時間。簡單地說,英語中的back和forward相當于漢語中的before和after。英中兩國人對時間坐標的不同思維方式,一不小心就會造成誤譯。

例如:假設條件從句中的動詞被后移,過去式用于現在和將來時態,過去完成式用于過去時間。(英語語法百科全書)

原文翻譯:假設條件從句中的動詞后移,用過去時形式指現在和將來的時間,用過去完成時形式指過去發生的時間。原句之所以后移,是因為譯者忽略了英美人在時間順序表達上與中文的差異,一味直譯,難免導致誤譯。正確的翻譯應為:假設條件從句中的動詞前移,用過去時形式指現在和將來的時間否則英語的英文,用過去完成時形式指過去發生的時間。

在日常生活中常見的“四方”地理方向的表達上,思維模式也有明顯差異。例如,在表達“四方”的順序時,中國人習慣先說橫方向,后說豎方向,即先說“東西”,后說“南北”;在兩個豎方向時,中國人習慣先說“南”,后說“北”,如“由北向南”;而英美人則相反,習慣是“北南東西”。按照同樣的思維習慣,“八方”中的另外四個方向,漢語中的“東北”、“東南”、“西北”、“西南”,用英語表達時應分別表達為東北、東南、西北、西南,這才符合英美人的表達習慣。

3.宗教信仰和歷史典故對翻譯的影響

很多西方基督徒相信“上帝”能創造萬物,但在大多數中國人的心目中,“盤古”是分開天地、掌管世間萬物的神。“盤古”是中國文化特有的名字,英文中找不到,因為它是中國傳說中的人物。“上帝”和“天”代表著不同的東西,尤其是“上帝”這個概念在西方文化中充滿著基督教色彩。雖然我們可以把英文的“My God”譯成“上帝”,把法語的“Dieusoitloué”譯成“感謝上帝”,但把中文的“天”譯成“上帝”或“Dieu”就很不合適了。特別是在翻譯歷史著作時,更不能隨便翻譯,因為古代中國并不了解“上帝”這個概念。否則,西方人會誤以為中國人很早就認識基督教了。另一方面,中國文化中還有佛教喇嘛和神話中的“龍王”,這些都不屬于西方文化。例如,漢語和英語中都有“龍”這個詞,但英漢兩國人民對“龍”的概念卻大相徑庭。漢語中的“龍”是中華民族的象征,代表著雄偉的民族精神;而英語中的“龍”是“長尾、全身鱗片、口中噴火、長有翅膀的巨型蜥蜴”。在《圣經》中,龍總是代表著邪惡和恐怖。

例如:有時一個人表面上和藹可親,私下里卻像一條噴火的龍。有時一個人在公眾場合表現得和藹可親、溫文爾雅,私下里卻像一個猙獰惡靈。在這個例子中,如果直譯為“一條噴煙吐火的龍”,中國讀者可能因受民族傳統文化的影響而不能準確理解其含義。在這里,將“龍”的形式改為“猙獰惡靈”,簡潔明了。

舉個例子:他一向習慣于讓農民上當,這一次他玩了個“誘敵入甕”的把戲。(茅盾《子夜》第八回)他多年來給農民設下陷阱已經習以為常,當他發現自己也走進了陷阱時,不禁大吃一驚。 “誘敵入甕”出自《資治通鑒.唐記》“武則天命來俊臣審問周興,周興還不知道。來俊臣假裝問周興“犯人若不肯招供怎么辦?”周興說:取一個大甕,用炭火燒熱,把犯人放進去,他有什么不肯招供呢?”來俊臣叫人拿來一個大甕,四面添上火,對周興說:“我奉命審問你,兄弟,請你走進甕里去吧!”周興嚇得叩頭認罪。現在就是指用懲罰一個人來懲罰別人的方法來懲罰他。

在翻譯這類背景比較復雜的典故時,一般為了使譯文簡潔,通常采用意譯法,改變原文的形象,用目的語讀者熟悉的、具有對應意義的比喻性短語來表達原文的語義。譯句中的“走進陷阱”和“請進甕”的語義相同。在譯文中,這種翻譯方法的例子很多。當然,為了便于不同民族文化的交流,也可以采用注釋、解釋的方法。兩種翻譯方法各有優缺點,譯者應根據具體情況靈活處理。

4. 地方政治和社會生活對翻譯的影響

社會學家認為,語言、文化和社會密不可分,不同國家由于所處環境、生活經歷、宗教文化等不同,形成了自己獨特的語言特征,這也使得語言帶有濃郁的民族色彩。

請考慮以下例子:如果讓我來決定是應該有一個沒有報紙的政府還是沒有政府的報紙,我會毫不猶豫地選擇后者。(托馬斯·杰斐遜,《大學英語》第二冊)

杰斐遜是美國資產階級民主革命家,這句話體現了他的反封建民主思想。在他看來,報紙就是言論自由的同義詞。因此,在翻譯這句話中的報紙時,不應拘泥于“報紙”一詞表面意義的對等或對應,而應結合相關歷史常識、作者的政治立場和文本上下文,著重翻譯其文化內涵。否則,如果有些教學參考書將其譯為“……我們要一個沒有報紙的政府,還是要有沒有政府的報紙……”,大多數中國讀者會感到困惑:報紙不是政府出版的嗎?在美國,報紙和政府怎么會是對立的呢?更重要的是,作為譯者,譯者沒有準確表達出杰斐遜政治主張的核心內容。這句話應譯為:“我們要一個沒有言論自由的政府,還是要沒有政府管理的言論自由?”如果讓我來決定,我會毫不猶豫地選擇后者。

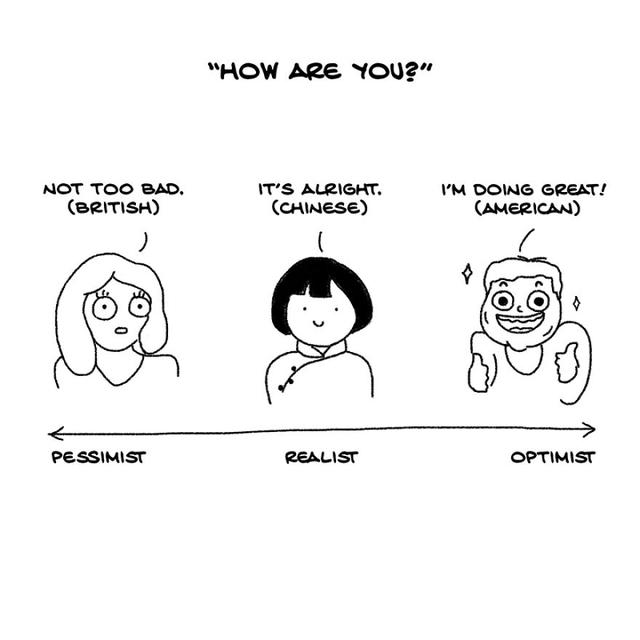

英漢風俗習慣的差異在語言表達上表現得尤為明顯。日常生活中,無論是在鄉村還是在城市,英國人見面時都喜歡談論天氣,說“天氣不錯,不是嗎?”之類的話,這與當地的氣候有密切的關系。例如,倫敦是一個一天之內天氣變化頻繁的城市。后來,它逐漸演變成英美人習慣性的問候語。他們并不真正關心天氣網校頭條,通常翻譯成中文就是“你好!”。同樣,在我國,長期以來一直有“民以食為天”的大話題否則英語的英文,所以吃飯的問題也成為人們經常談論的話題。人們見面時,喜歡說“你吃了嗎?”大多數情況下,說話者并不真正關心對方是否吃了,而只是打個招呼而已。

五、結論

從以上翻譯實例的分析中我們不難發現,要做好翻譯工作必須要考慮文化因素,而且從某種程度上來說,實現文化跨越比擁有雙語能力更為重要。

近十幾年來,中西方文化不斷遭遇、碰撞,也發生了一些文化融合。

例如,英文中的Internet、E-mail、Vitamin等詞匯,都是中國人能夠接受的,但總體來說,中西方文化之間還是存在著相當大的差距,因此,在翻譯工作中,仍有許多文化因素是不能忽視的。

例如“湯圓”是我們民族的傳統食品,但西方人沒有這種食物,而且在英文中也沒有對應的名稱。在漢英詞典中,“湯圓”被譯為“糯米餃子”,這依然不準確,因為“糯米餃子”其實是另一回事。

更重要的是,“湯圓”其實象征著一種民俗文化:對于中國人來說,能聚在一起吃湯圓代表著家人團聚,因此在翻譯湯圓的時候,不妨將其譯為“tangyuan”。

總之,作為跨語交際的翻譯者,我們決不能忽視詞語文化內涵的差異,而應注意對原語和目的語中所蘊含的各種文化因素進行認真的對比,以達到原語和目的語接受者之間的相同反應和共鳴。熟悉英漢詞語文化因素的差異是保證翻譯成功的關鍵。

中聯翻譯就在您身邊,最近的翻譯公司,最貼心的專業服務翻譯公司,全球領先的翻譯及技術解決方案提供商,北京翻譯公司、上海翻譯公司的頂級品牌。無論您在本地,廣州、深圳、天津、重慶、蘇州、香港、澳門、臺北,還是海外,中聯翻譯的英語翻譯等專業服務都將為您的事業加速!