恢復高考時的三道關:文化、政審、體檢,你了解多少?

更新時間:2024-06-17 09:36:08作者:佚名

當時,如果考生出身于三代赤貧家庭,社會關系干凈,政審是沒有問題的。但建國后,運動不斷,“地富反壞右”層出不窮,文革又產生造反派,階級斗爭的弦始終繃緊……考生即便直系血親清白,家族中總會有千絲萬縷的聯系。因此,經歷過“文革”的人一提到“政審”,就會敏感得如觸電般,不知道家族中哪些人會對自己的政審產生影響。

對于體檢,城市知青可能有些了解,但農村考生中,有的人根本不知道體檢是什么。他們甚至不知道什么是血壓——看到血壓計,就很好奇,這玩意兒是干什么用的?這不是玩笑,這是當時的現實。

1. 家庭背景仍是一個有爭議的問題

1977年高考招生文件明確提出,主要考慮考生政治成績,家庭出身不能成為考生考上大學的障礙。但在實踐中,由于一些冤假錯案一直得不到糾正,很多執行者“左顧右盼”,仍然在用文革的方式思考問題,很多考生本人或家長仍心存恐懼。高考專家楊學偉直言,高考第一年“主要考慮考生政治成績”的執行并不到位。

原本是1977級考生的沈海明,差點就因為父親一封小心翼翼的信,毀掉了自己上大學的夢想。當時,所有報考表格都有家庭構成和社會關系欄,都是必填項。沈海明剛遞交申請表,突然收到父親的一封信。信中說,自己1958年就被打成右派,雖然1960年就被“摘帽”,但“摘帽”右派的身份讓他在“文革”中飽受折磨,全家戶口也從杭州轉到了紹興老家。“我之前沒跟你們說過這件事,心里很愧疚,也很無奈。不過,這次你們填報大學申請表的時候,政審表上一定要寫清楚。”沈海明不敢怠慢,趕緊跑到招生辦,拿出父親的信,請他們按照父親的吩咐,幫忙修改政審表。 從招生辦工作人員失望的表情中,沈海明感覺到了不祥之兆。果然,1977年高考成績出來后,第一批沒有人,第二批也沒有人。沈海明上大學的夢想在父親“補考政治”的要求下化為泡影。好在1978年高考政治復習幾乎完全放寬,沈海明最終抓住機會,考上了1977年就應該入學的杭州大學生物系。

杭州大學中文系1978級的金樹良是一名初中生。文革后期,一名高三學生告訴他,他們闖進學校檔案室,看到了學校對高中生政治審查意見。對金樹良的評價是:“歷史反革命分子的孩子,建議學校不予錄取,分配到當地農場。”他一瞬間心灰意冷,以為大學的大門永遠對他關閉了。所以當1977年10月恢復高考的消息傳來時,金樹良不敢報名。1978年高考時,他得知政治審查極其寬松,主要看自己的成績,便向自己工作的水泥廠廠長遞交了申請,并戰戰兢兢地對廠長說:“這輩子就讓我進一次大學考場吧。” 主任緊緊地注視著金樹良,過了好一會兒,終于拿起筆,在申請書上寫下了“同意”兩個字。金樹良眼含熱淚,下意識地向主任鞠躬,說謝謝,謝謝。在這個天空特別藍,風特別溫柔,心里特別爽快的日子,金樹良如愿考上了杭州大學中文系。

如果說沈海明和金淑良大概是心有余悸而一時無法入學的話,那么榮光夏的入學則轟動了全國,直到高層介入,等待已久的正義才終于到來。

榮光夏是第三屆畢業生,浙江慈溪人,上海知青,文化課功底扎實,后來在一所中學當物理老師。但據說他的父親曾是國民黨軍官,當時被認為是“反動派”。1977年恢復高考,他報考文科,沒有報考自己擅長的理科。考完之后,他發現自己高考成績很優秀,但最終沒有被錄取,因為公社政治審查的結論是他“不努力,資產階級世界觀沒有徹底改造”,明確建議高校不要錄取他。

榮光夏自然不能接受這樣的結果,他跑到省招生辦,要求成立工作組,對公社政審結論進行復核。幾天后,他給分管教育的政治局委員方毅寫信,匯報自己考試成績很高,卻被擋在政審門外。方毅親自回信,明確要求對所謂家境貧寒的考生一視同仁,主要看成績。盡管如此,時光無情流逝,各個大學都已開學,榮光夏遭遇了倒霉的一年。

不甘放棄的榮光夏,基礎扎實的他次年“東山再起”。這一次,他放棄了文科,選擇了理科。這一年,高考成績全部公布,榮光夏成為寧波市理科狀元。不過,寧波市有關單位內部對于是否錄取榮光夏,仍存在激烈爭論。最終,寧波市領導作出了最后的決定,榮光夏通過了政審,并最終于1978年成為杭州大學物理系的一名學生。

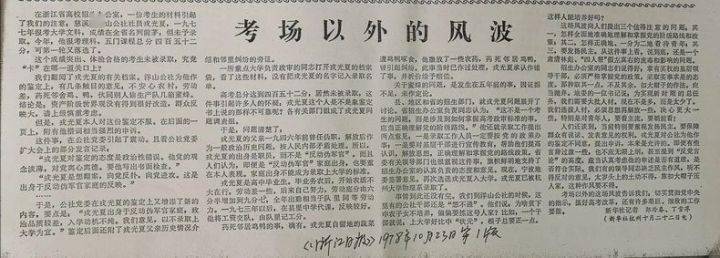

1978年10月23日,新華社文章《考場外的動亂》。

由于榮光夏在兩次高考中成績優異,又遭遇了意想不到的波折,這樣大的動靜像漣漪一樣傳遍全國,他成了浙江省乃至全國的新聞焦點。新華社記者郭令春、丁學平對此進行了細致深入的調查。1978年10月22日,《考場外的風波》一稿發出,10月23日,《浙江日報》在頭版全文轉載。其中一段是這樣的:“這次風波告訴我們,貫徹落實黨中央指示,推行高考改革,還有許多艱苦細致的工作要做。”如何正確明確和落實黨的高考政策,如何把握高考政治審查標準,榮光夏是否應該考上大學,在當時被視為重大問題。 文章希望,各部門要盡快告別過去的“左”傾思想,用非常規的方式選拔人才。

從此以后,也就是1978年高考的時候,高考政治審查就取消了文革時期的絕密、機密、合格、不合格四個等級,只有合格和不合格,解放了一大批人,然后把不合格的認定權又交還給了省里。

2. 考場上一場意想不到的喜劇

壽建剛,杭州大學政治學系1978級考生。回想那段日子,他因為太過淡定悠閑,險些退出比賽。初一上午考試結束,下午是歷史考試,他以為下午兩點半就開始考試了,便在招待所好好睡了一覺,以利于沖刺。起床后,他慢悠悠地向考場走去。來到位于海寧一中的考場時,教室外面一個人也沒有,安靜得出奇。他覺得奇怪,便詢問工作人員。工作人員告訴他,兩點開始考試。工作人員指著手表說:你遲到了二十五分鐘。按照考試規定,遲到半小時,就不能再進入考場,取消考試資格。壽建剛這樣回憶這段令人心驚膽戰的往事:

我嚇得趕緊跑進教室,剛一坐下,監考老師就過來嚴肅地給我講了一次考試紀律。我沒聽清楚,卻讓我更加緊張,只顧不顧一切地答題。腎上腺素激增,我仿佛受到上帝的啟示一樣,寫得頭頭是道。復習過的東西我都復習,甚至沒復習的東西我都能從記憶庫里回憶起來。有一道題是解釋“官渡之戰”的術語,我雖然沒有準備,但幾乎答對了。禍不單行,福不單行。最后,我歷史考了80多分,是各科最好成績。我不敢想象,如果我遲到5分鐘,歷史就考不上去了。如果不考歷史,其他科目還有必要考嗎?如果1978年高考不成功,明年還會考嗎?如果我不參加高考,從此我的人生就完全不一樣了。 很奇怪,5分鐘就能決定一個人一生的命運!也許這不是我的命運,后面各科考試都很順利。考完之后感覺還好,就收拾行李回家做該做的事情了。

西南師范大學中文系1978級學生王天柱,在考場上遭遇了一次令人啼笑皆非的事故。王天柱寫道:

那天我參加語文考試,正在寫作文的時候,天氣突然變了,烏云滾滾,電閃雷鳴,突然下起了大雨。我所在的考場位于一所初中,我靠窗的座位少了幾扇窗戶,一陣細雨一下子把試卷淋濕了。在這關鍵時刻,我該怎么辦呢?我舉手叫監考老師,他卻無奈:“沒有多余的試卷了!”我看到教室前面有一個200-300瓦的燈泡,于是想也沒想地跑上前去,跳上講臺,拿著試卷在燈下晾干。一邊烤著試卷,一邊低頭一看,全場的考生都在瘋狂地寫著,只有我一個人低頭觀看!幸好光線充足,不一會兒試卷就干了。我趕緊跑下講臺,回到座位上寫。想想這段經歷,我大概是唯一一個有過這種考試經歷的人吧!

3. 有些人的高考成績來來去去,而有些人的成績卻一去不復返

余新耀是杭州大學中文系1977級的學生,高中畢業后,他到家鄉的畢家初級中學當起了民辦教師,他教書育人,滿腔熱情,一口濃重的蕭山話。環顧身邊的老師,余新耀最敬佩的,是樓塔中心學校的馬烈老師。馬老師是文革前南京大學歷史系的才子,不僅能用普通話教學生,更重要的是,還在《浙江文藝》等雜志上發表過小說、散文,是當地百姓羨慕的對象。但他性格孤高,沒人敢接近他,更別說向他請教了,余新耀也不例外。然而,1977年10月高考前一天,馬烈老師突然把余新耀叫到宿舍,面無表情地問他:“你看過柳宗元的《捕蛇人說》嗎?現在把它翻譯成現代漢語吧。” 余心瑤一驚,對古漢語知之甚少,緊張得不得了,猜了猜,說出了大概的意思。沒想到馬老師臉上露出了欣喜之色,大大地表揚了他一番。隨后馬老師告訴他考試要注意什么,并強調《慕尼黑陰謀》很重要,不懂的就去仔細看。他還再次鄭重強調,這道題目很重要,正式試卷上也許不會出現,但如果有附加題的話,一定是這道題目。

余新耀心存疑慮,但還是把《慕尼黑陰謀》仔細讀了一遍。不出馬烈老師所料,“慕尼黑事件”果然出現在那年的政治考卷上。我記得那是一道20分的論述題。余當時高興得難以用語言形容。考完試,余新耀迫不及待地想見到馬老師,向他匯報考試成績。余回憶道:“考完試路過樓塔中學的時候,已經是晚上7點左右,一片漆黑。遠遠地就聽見馬老師在路邊不停地向路過的考生詢問我的情況。我大聲叫他。他熱切地把我拉到他的宿舍,從試題到答案問了我一個多小時。然后他非常激動、肯定地對我說:恭喜你!你一定考上了!”

如果說余心瑤的加分是得到了高人的指點,那么楊年勛的運氣高考分數出來的那天,則完全是一張廢報紙給的。

楊年勛是1977級歷史系的學生,我的同班同學,浙江義烏人。義烏盛產紅糖,需要用牛皮紙和舊報紙包起來。1977年的歷史考試中,有一道題是“黑水黨”,滿分5分。由于題目比較晦澀,能答出來的人不多。楊年勛估計自己在黑水黨題目上至少得了4分。高考總分再加4分不說,哪怕1分也是天地之分。那么楊年勛是怎么拿到這4分的呢?就讓他自己來講故事吧:

那時候,生產隊也訂報紙……因為報紙稀少,而且用途多,比如貼墻、包紅糖等等。所以,生產隊里負責管理報紙的會計,會把每天送來的報紙疊得整整齊齊,按日期碼放,然后每年制糖季節前,按人口數分到各戶。村里識字的人很多,但會計不讓任何人看報紙,他自己也從來不看,因為報紙要是皺巴巴的、臟兮兮的,收報紙的人家會有意見。會計就住在我家隔壁,我多次要求他讓我看報紙,都被他嚴詞拒絕了。

于是,我只能看發到家里的報紙,雖然都是不能再老的舊聞,但對我來說還是挺有意思的,畢竟那個年代的文字太少了,雖然高考在即,我知道不該看那些對高考沒用的舊聞,但還是忍不住翻了翻。巧的是,1977年高考前生產隊發到我家的報紙上,就有關于黑水黨的小歷史趣聞!幾天后,當我在歷史試卷上看到這道題時,我的心都快跳出來了!老天有眼啊!

余新耀、楊年勛在高考中的加分,可以說是必然中的意外。然而,杭州大學政治系1978級的學生魏忠信卻讓煮熟的鴨子飛了,把一道高分的地理試題丟進了丟分的海洋。他事后總結,關鍵是自己注意力不集中,導致了意外中的必然。下面就讓他自己講這個故事:

我依稀記得考試持續了一個半小時,不到一個小時我就把試卷做完了。好像最后一道題講的是一艘船在春分時節從布宜諾斯艾利斯出發,然后在立夏、秋分、冬至時節去了幾個不同的地區,問當地的氣候、氣溫、日照長度等。題目很多,滿分25分,細節部分記憶有些模糊。考完試,我想提前交卷,正好前排的考生也在整理卷子,當時他的視力很好,我只是隨便看了一眼,突然發現他的答案跟我的完全相反:冷熱不同、春秋不同、長短不同……總之,差別很大。前排的考生好像是個30多歲的“三等老”考生,功力自然不凡。 我頓時陷入了兩難高考分數出來的那天,進而懷疑起自己答案的正確性。我試圖進一步驗證,于是輕輕踢了踢面前的椅子,指著自己試卷上的題目,用近乎腹語的低沉聲音說道:“你錯了!”不料,他卻扭過頭來狠狠地瞪了我一眼,卻絲毫不為所動,理順試卷,信心滿滿地交了上去。我越想越覺得哪里不對勁,覺得自己肯定是錯了。時間一分一秒地過去,交卷前五分鐘,我終于做出了一個和原答案完全相反的修改。我懷著重重疑惑,匆匆交了卷子。一出考場,我又急忙去核對標準答案。這一對比,讓我后悔得腸子都青了。我的復旦大學夢破滅了。最終,地理是所有科目中最差的,只得了60多分。

這次走捷徑的“奇恥大辱”給魏忠信留下了終生的教訓,他后來總結道:做人要誠信,不能走捷徑,關鍵時刻不能失去冷靜和信心。

4. 高考志愿有時只是參考

如今的高考考生不僅知道自己的考試成績,還知道自己的排名。更重要的是,你可以參考往年各大學的錄取分數線和排名,并據此填寫申請表。錄取通知書寄到時,一般會是你所填寫的學校和申請。

但1977年的情況并非如此。很多學生和家長既不理解也不重視他們的選擇。只要能讀書,學校好壞無所謂。很多學生報考學校時,并不知道學校在哪兒。中國科學技術大學物理系1977級學生邱建偉,只是因為在廣播里聽到有這么一所大學,才把中國科大作為第一志愿。收到錄取通知書的時候,他愣了一下。為什么學校在合肥,而不是在自己最喜歡的城市北京?一瞬間,他感到一陣失落,但那只是一瞬間,轉眼間就釋然了。北京大學經濟系1977級學生海文,后來成為北京大學副校長,從杭州到黑龍江下鄉,報考北京大學圖書館學系,收到錄取通知書,卻被經濟系錄取。他愣住了。 什么是經濟學?他一無所知。

還有一些考生,他們的父母本身就是大學生,知道學校的檔次,但??在給孩子填申請表時,為了保險起見,還是選擇檔次低一些的。如廈門大學歷史系1977級學生劉海峰填報了福建師范大學中文系、廈門大學歷史系、漢語言文學系;四川大學歷史系1977級學生羅志天填報了成都師范學院中文師范系、四川師范學院中文系、四川大學歷史系;北京大學英語系1977級學生沈丹填報了湖南師范大學外語系;北京大學中文系1977級學生黃蓓佳填報了南京師范大學中文系。 還有北京大學中文系1977級學生許其華、北京大學法律系1977級學生李克強,他們的入學申請表上都沒有寫北大,但最終都被重點大學錄取。

除了分數高,還有一個原因就是政治成績清白。1977屆招生時,大學專業分為“機密”、“絕密”和“一般”,考進絕密、機密專業的考生才是真正的“紅專”。這些考生后來考上的學校水平比他們當初填報的學校要高。這里面有這么一個“貓膩”,很多考生都不知道為什么,這對今天的考生來說簡直就是天方夜譚。

5. 血壓、血壓、還是血壓

當時考生中流傳著這樣一種說法:就算你考試成績高,政審通過,體檢不合格,也不能上大學。體檢合格的主要指標就是血壓是否高。所以很多考生為了降低血壓,在量血壓前,喝了一肚子自來水。浙江諸暨那一年的考生體檢,是針對大中專學生的。體檢前幾天,我們幾個上線的人就到黃山區衛生院提前測血壓,因為那里有個醫生,是我們老師的夫人,畢業于浙江醫科大學。她給我們量了好幾次血壓,其他同學都正常,我的血壓卻越來越高。她對我說:“你血壓根本就不高,是緊張引起的。我給你開顆藥,體檢前三四個小時吃,保證血壓合格。” 她把藥交給我的一個同學保管,到時候讓他給我,我也沒問是什么藥。

體檢那天,天剛亮,那位同學就把我叫醒了。我們踮著腳尖走到外面,在外面用冷水灌了水。幾個小時后,我的血壓正常了。沒想到,一直陪著我,血壓預測正常的徐同學,血壓偏高,測了好幾次還是偏高,越發緊張。好心的醫生讓他下午再補測。謝天謝地,兩次終于過了,我們這才松了一口氣。后來,他考上了自己報考的高中中專。事后我問醫生,你給我開了什么靈丹妙藥?她笑著說,我就給你打了點鎮靜劑。

因高血壓而被學校開除的學生還有很多。徐州師范大學中文系1978級學生孫漢洲曾寫過一篇文章,描述了自己因體檢被學校開除的經歷。他寫道:

考試結束后,全家人期盼已久,終于等到了成績的消息(當時具體成績還是保密的,沒有向考生公布)。很快,我懷著激動的心情去了縣體檢站。這是我平生第一次體檢。由于緊張,血壓升高了。我一次又一次地體檢,越體檢越緊張,血壓就是居高不下。后來,因為這個原因,原本對我半開的大學之門又關上了。事后我去醫院量血壓治療,結論是:“一點都不高。”

“也許這就是命運吧,”母親說。

“說什么緣分,明年再考就對了!”

1978年,我再次參加高考,文化考試沒有問題,體檢也順利通過,郵遞員把大學錄取通知書送到了我家門口,兒時的夢想終于實現了!

孫漢洲也曾遭受過與如今大名鼎鼎的中科院院士、中科院副院長丁仲禮同樣的困擾。1977年12月,丁仲禮參加高考,成績達到了體檢線,但測血壓時,左手和右手總是偏高。醫生說是太緊張,讓他休息一下,但休息之后血壓還是偏高。事后,他父親帶他去醫院體檢,說身體沒什么問題,只是緊張導致的。那一年,他因為體檢不及格而被沒錄取。次年,他報考了浙江大學地質系。他知道自己的“短板”在哪里,所以更加細心,提前查到了初中時另一個班的女同學是體檢醫生之一。體檢前一天,他好不容易找到這位同學醫生,將自己的“心結”說了出來。 醫生讓他量血壓的時候到她的辦公桌前,并告訴他不要緊張,所以這次血壓檢查合格了。丁仲禮1978年成為浙江大學地質系地球化學專業的一名學生,并從這里成長為一名優秀的地質學家。

丁忠禮(左)與浙江大學同學。

如果說孫漢洲和丁忠禮因為莫名其妙的“高血壓”耽誤了一年的話,那么我的大學同學張如超和沈建就比他們幸運多了。

Zhang Ruchao說,在那一年的文化課程中,我的身體檢查是高血壓,即使我很少生病。 。 EN證明醫生的診斷是正確的。 我將感謝這位醫生的余生,否則我的大學入學考試之路將突然結束。

鄭安格大學教授沉·簡(Shen Jian)的照片。

Shen Jian是Huzhou的候選人,后來成為Zhejiang University人文學科的負責人。

從清單到最終的錄取,這對許多人來說都不是大事,但是我在體格檢查的那天幾乎都很緊張。從那時起,我的決定就會迅速,我的心率很快,我去上大學時,我的心臟是相同的。

以上五顏六色的軼事可能是該特殊時代這個特殊候選人的特殊待遇。

這些細節實際上表明,這群候選人不愿錯過許多曲折后獲得的大學入學考試機會。

作者概況:亨佐大學歷史系1977年(現為千江大學),他曾在政黨和政府機構中工作,但后來辭去了一項企業,他曾出版了“飛行的jiang dingwen”。 1977年的ANCE考試。