秦始皇的歷史評價為何會越來越高?周朝為什么他最初的風評比?

更新時間:2024-04-16 08:09:57作者:佚名

然而,歷史上對秦始皇的評價一開始并不好。 例如,漢代著名學者賈誼就曾說過:“秦王有貪婪的心……先欺權,后欺仁義,開始以暴政統治天下。” 后來《漢書》編撰《秦始皇》的班固也說:“先王之法被毀,惡惡興起,赭衣阻塞道路,監獄成為市井。天下充滿了怨恨和叛逆。” 東漢末年,儒家王朗甚至直接指責秦始皇。 他是一個“不道德的國王”,不值得在寺廟里被祭祀。 那么,從被批評到被稱贊,為什么秦始皇的歷史評價會越來越高呢?

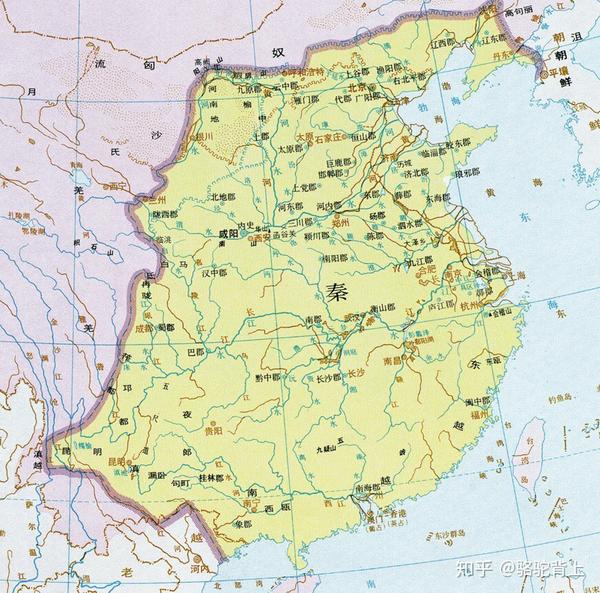

要了解為什么秦始皇的歷史評價逐漸提高,我們首先要了解為什么他最初的聲譽比較差。 聯系以上,或許我們可以得出第一個結論,那就是秦始皇因為拋棄儒家思想而受到后來的儒家學者的厭惡。 據《史記》記載,秦始皇剛建立秦帝國時,一些儒家學者就跳出來說,新王朝應該沿襲周朝的政策秦始皇為何稱千古一帝,采用封建制度來治理國家。 但秦始皇知道分封會帶來分裂,所以他堅持采用縣制,加強中央對地方的控制。

儒家學者對秦始皇“違背禮法”表示不滿。 秦始皇采納了李斯的建議,燒毀了數百個可能影響其統治穩定的諸子百家之后,儒生們自然更加憤怒了。 漢武帝時期,儒家思想成為正統思想,受其影響的文人自然對與儒家思想對立的秦始皇有一定的反感。 那么,批評始皇自然就符合他們的情感傾向了。

畢竟儒家思想的影響并不一致。 在一些儒家批評秦始皇之后,很多人也根據史實肯定了秦始皇的功績和貢獻。 在這些人的影響下,秦始皇是暴君的觀點逐漸被拋棄,人們更傾向于認同歷史學家呂思勉的觀點,認為秦始皇的一些行為雖然比較激進,但出發點是好的秦始皇為何稱千古一帝,而且是“真實的”。 他有一個偉大的理想。”

秦始皇受到惡評的第二個原因是他的王朝死于殘暴。 在我國歷史上,亡國的君王常常受到后人的攻擊和謾罵,他們的所作所為也常常被刻意抹殺或忽視。 例如,人們把商紂王、隋煬帝稱為暴君,重點關注他們浪費、奢侈、荒淫的生活,卻往往不提及他們的一些值得贊揚的行為。 秦始皇雖然不是秦朝的最后一位君主,但由于秦國太短命,他常常被視為王朝覆滅的罪魁禍首之一。

在人們的口頭批評和書面批評中,秦始皇濫用刑罰,進行大規模的建設工程,使秦朝人民的生活苦不堪言。 然而,從今天的角度來看,秦始皇修建的赤島、長城、靈渠等已被證明具有巨大的價值。 而且,他統治時期的法律也隨著綏胡地秦簡的出土而得到證實和消除。 后人并沒有如此嚴厲的批評。 可見,后人為了抹黑秦始皇,甚至不惜憑空想象捏造他的罪行。

世人對秦始皇的批評大多是因為他實施了“焚書坑儒”等嚴酷的刑罰和暴行。 但事實上,正如出土的秦簡推翻了前者一樣,后者也被認為被曲解了。 從字面上看,焚書坑儒就是燒毀儒家經典,活埋一些儒家學者。 但“焚書”的目的是為了阻止人們以異類思想討論政務,而“陷儒”現在被認為不是陷害。 儒家,乃是一些欺騙秦始皇的方士。 從這一點來看,雖然手段有些粗暴,確實造成了一定的不良影響,但以當時的標準來看,始皇帝的行為只能說是不妥當的。

最后,秦始皇歷史評價上升的一個重要原因是他統一天下、將地方政權納入中央管轄的舉動對后世具有重大意義。 當時西周、東周時期采用分封制度,將大片土地交給親屬、功臣甚至名人的后裔治理。 這就導致了春秋戰國時期皇帝靠邊站的局面。 秦始皇不愿意看到這種情況,所以在完成統一后,他堅持實行郡縣制。 此舉有效避免了分裂和內亂的發生。

羅貫中在《三國演義》開篇說:“天下大勢,合久則分,分久則合”。 ”。 在我國歷史上,王朝分裂時常發生,政權之間的對立顯然不利于社會的發展和進步。 秦始皇早在兩千多年前就認識到了這一點,堅持反對分裂,強調統一。 這對于今天來說具有很高的警示價值。 因此,人們自然而然地稱贊秦始皇的高瞻遠矚。 。