出國留學(xué):清明時(shí)節(jié)雨紛紛,路上行人欲斷魂

更新時(shí)間:2024-05-14 10:38:43作者:佚名

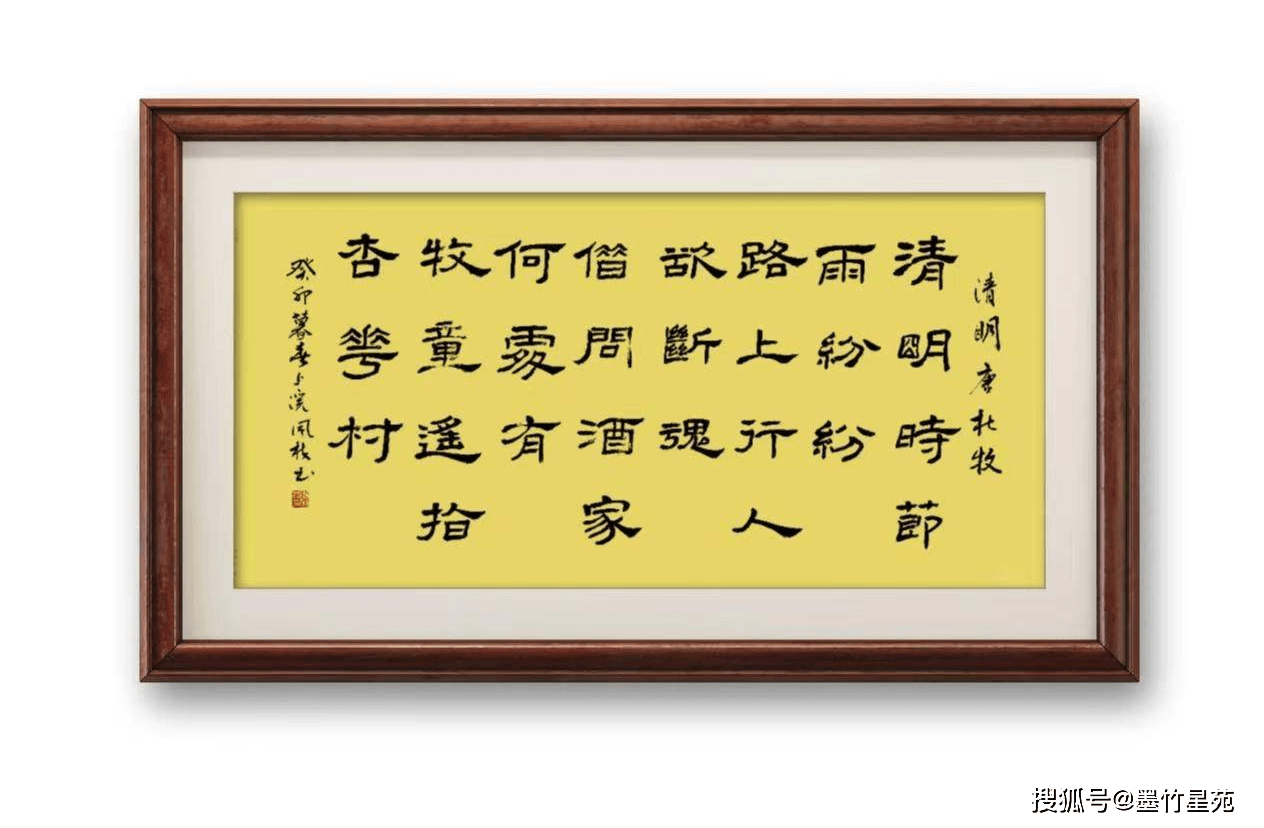

清明節(jié)期間,下著大雨,路上的行人一片絕望。 原文:

清明時(shí)節(jié)下大雨,路上的行人有種快死的感覺。

餐館在哪里? 牧童指著遠(yuǎn)處的杏花村。

清明的意思是:

清明節(jié)下著大雨,遠(yuǎn)行的人們?cè)诼飞细械矫悦!⒒臎觯路痨`魂被切斷了。

我問牧童哪里有飯館,他指著遠(yuǎn)處的杏花村。

清明解釋:

江南清明時(shí)節(jié),細(xì)雨紛紛,路上的旅人無不一片絕望。

問問當(dāng)?shù)厝四睦锟梢再I飲料解愁? 牧童微笑著沒有回答,指著杏花深處的村莊。

清明節(jié)注意事項(xiàng):

⑴清明:二十四節(jié)氣之一,公歷4月5日左右。 按照舊俗,這一天要進(jìn)行掃墓、踏青、插柳等活動(dòng)。 在皇宮里,這一天被視為秋千節(jié)。 坤寧宮及各后宮均安裝秋千,妃子們進(jìn)行秋千表演。

⑵ 一個(gè)接一個(gè):描述很多。

⑶靈魂即將斷絕:形容悲痛之深,仿佛靈魂即將與肉體分離。 破碎的靈魂:看起來痛苦而沮喪。 這兩句話的意思是清明節(jié)期間,雨綿綿不斷; 這樣的天氣,這樣的節(jié)日,路上的行人心情郁悶、迷茫。

⑷對(duì)不起:對(duì)不起。

⑸杏花村:杏花深處的村莊。 今天我在安徽貴池秀山門外。 受此影響,后人常用“杏花村”作為旅館的名稱。

清明節(jié)賞析:

這一天,正是清明節(jié)。 詩人杜牧走在路上,遇到了雨。 清明雖然是春暖花開、春花爛漫的時(shí)節(jié),但同時(shí)也是氣候容易發(fā)生變化的時(shí)節(jié),常常引發(fā)“惡劣天氣”。 早在梁代,就有人記載,清明前兩天的寒食節(jié),經(jīng)常有“狂風(fēng)大雨”。 清明節(jié)如果下雨,也稱為“火雨”。 詩人就遇到了這樣的一天。

詩人用“接二連三”二字來形容那天的“火雨”,真是太好了。 “一場接著一場”,如果形容雪的話,應(yīng)該就是大雪了。 但當(dāng)用來寫雨時(shí),卻恰恰相反。 那種讓人感覺“洶涌”的不是大雨,而是毛毛雨。 這樣的細(xì)雨,正是春雨的特點(diǎn)。 毛毛細(xì)雨紛紛落下,那種“天上小雨潤如脆”的雨。 它不同于夏天的傾盆大雨,也絕對(duì)不同于秋天的淅淅瀝瀝的雨。 這幅《雨》捕捉了清明時(shí)節(jié)“拋火撒雨”的精神,傳達(dá)了“冷霸花間,困煙于柳”的憂郁美好境界。

這里的“繁”,無疑是形容春雨的意境; 但不僅如此,它還有一個(gè)特殊的功能,那就是它實(shí)際上描述了雨中行者的心情。 感覺。

我們看下面這句話:“路上的行人想死”。 “行人”是指離家出走的人,而不是外出觀光的人。 那么什么是“破碎的靈魂”呢? 在詩歌中,“魂”多指精神、情感的事物。 “斷魂”是形容一種很強(qiáng)烈但又很深的、外在不明確的情感,比如愛與思念、憂郁與失意、隱秘的悲傷與深恨等等。當(dāng)詩人有這樣的情感時(shí),往往喜歡用“破碎的靈魂”這個(gè)詞來表達(dá)他的心境。

古人覺得清明節(jié)和我們今天的觀念不太一樣。 那時(shí)的清明節(jié)是一個(gè)色彩濃郁、情感豐富的大節(jié)日。 這本來應(yīng)該是家庭團(tuán)聚、觀光或掃墓的時(shí)刻。 這是主要的禮儀和習(xí)俗。 除了那些喜花好酒的王公子孫之外,還有一些聰明人,尤其是情感豐富的詩人,他們的內(nèi)心有著相當(dāng)復(fù)雜的感情。 如果再次獨(dú)自旅行,看到這樣的情景而感到悲傷,就更容易引起他的思緒。 恰巧又趕上細(xì)雨,春衣濕透,給行人又增添了一層惆悵。 只有這樣理解,才能明白詩人為何在此時(shí)寫下“斷魂”二字; 不然的話,如果下點(diǎn)小雨,那就配得上“魂斷”了。 這不是很不合理嗎?

這樣一來,我們就可以回到“一個(gè)接一個(gè)”這個(gè)詞了。 本來,節(jié)日期間出行的人們心里已經(jīng)有很多事情了。 再加上風(fēng)雨中行走,雨中行走,心情更加凄慘、迷茫。 于是路上行人欲斷魂的意思,一首又一首描寫春雨,更是描寫情感; 甚至可以說,描寫春雨就是描寫情感。 這是中國古典詩詞中一種獨(dú)特的情與景相結(jié)合、情景交融的藝術(shù),一種風(fēng)景。

前兩句描述了情況和問題發(fā)生的情況。 怎么做? 必須找到解決方案。 行人此時(shí)不禁思考:哪里能找到小旅館呢? 事情很清楚:我找到了一個(gè)小旅館,可以在那里休息、避雨; 可以喝三杯解一身春寒,暖和一下被雨淋濕的衣服; 最重要的是,我可以借此機(jī)會(huì)也可以驅(qū)散你心中的悲傷。 于是,我就向人們問路。

你向誰問路? 詩人第三句沒有告訴我們,但比第四句更精彩:“牧童指遠(yuǎn)方的杏花村。” 從語法上來說,“牧童”是這句話的主語路上行人欲斷魂的意思,但它實(shí)際上是上一句“借題”的謂語——它既完成了上一句的問答。 牧童回答了嗎? 我們不知道,但用“行動(dòng)”來回答比答案更生動(dòng)、更有力。

“堯”字面意思就是遠(yuǎn)。 但我們讀詩的人千萬不要拘泥于字面意思,認(rèn)為杏花村一定離這里很遠(yuǎn)。 這個(gè)手指讓我們看到了。 如果距離實(shí)在太遠(yuǎn),就很難產(chǎn)生藝術(shù)上的聯(lián)系; 如果它真的就在你面前,那含蓄而無盡的趣味就會(huì)消失:美就在于不遠(yuǎn)與不近之間的平衡。 “杏花村”不一定是真正的村莊名稱,也不一定是指餐廳。 足以說明這座杏花深處的美麗村莊。 不用說,那里有一家小旅館等待著接待雨中旅行的客人。

詩只說了“指著遠(yuǎn)方的杏花村”,就戛然而止,沒有再多花一句。 剩下的,路人聽到這個(gè)消息,高興不已,精神抖擻地向前走,興奮地找到餐廳,欣慰地獲得了避雨解愁的滿足和快樂…… ……這些詩人只是“不在乎”。 他把這些東西從文本中剔除出來,留給讀者想象,讓讀者自己去尋找、去理解。 他只向讀者介紹一個(gè)詩意的境界,并不負(fù)責(zé)引導(dǎo)全景; 另一方面,他為讀者開辟了比詩中所展示的更廣闊的想象空間。 這就是藝術(shù)的“綽綽有余”。

這是詩人和我們讀者的共同享受,這就是藝術(shù),這也是我國古典詩歌特別擅長的。 古人曾云,好詩可以“形容難言之景,如今;無窮盡之意,溢于言表”。 以這首《清明》絕句為例。 從某種意義上來說,這是當(dāng)之無愧的。

這首小詩沒有一個(gè)難詞,也沒有一個(gè)典故。 全詩用非常通俗的語言寫成,沒有一絲矯揉造作的痕跡。 音節(jié)非常和諧完美,場景非常清新生動(dòng),境界優(yōu)美有趣。 詩歌逐章講述,也是按順序?qū)懙模@也是很自然的事。 第一句描述情境、環(huán)境、氣氛,是“氣”; 第二句是“扛”,描寫人物,表現(xiàn)人物迷茫、迷茫的心態(tài); 第三句是“轉(zhuǎn)”,但也提出了如何擺脫這種心態(tài); 而這就直接逼出了第四句話,成為整篇文章的亮點(diǎn)——“他”。 在藝術(shù)上英語作文,這是一種從低到高,逐漸上升,最后達(dá)到高潮的手法。 所謂高潮,不是一覽無余、平淡的感覺,而是隱約的、發(fā)人深省的回味。 這些都是詩人的高明之處,也值得我們學(xué)習(xí)和繼承!

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科