秦國六世相傳而不斷政,商鞅變法和國際格局哪個是關鍵?

更新時間:2024-07-15 09:47:39作者:佚名

是的。相信很多朋友一開始都會和我一樣疑惑,相傳秦朝統治長達六代,這在封建社會,尤其是兩千多年前,是非常少見的。有些人會首先認為商鞅變法起了作用,而另一些人則認為這和秦朝當時所處的國際形勢有關。

其實這兩種說法都有道理,但不能同時成立。如果要選一種,我大概會選第一種解釋,因為秦國六代不間斷,是從商鞅變法開始的。但商鞅變法只能促進秦國國力的增強,和自己君主的傳承沒有直接關系。

秦孝公

具體原因是什么呢?當然這個原因肯定是秦國的原因。其實秦國能夠六代不間斷的延續,和秦國本身的歷史有著很大的關系,只有這樣的歷史關系,才能決定秦國君主的傳承,總之就是秦國的基本國情。今天我們再回顧秦國崛起的歷史,就能看清這個道理。

第一,秦國在立國過程中形成了典型的以軍治國的思想,如果不堅持這種思想,就會滅亡。

嬴氏自秦夫子建國以來,一直處于中原與西方的交界處,戰亂頻仍是常有的事。自然地理環境和地緣政治環境與山東諸侯面臨的情況截然不同。他們所立足的地區土地不如山東諸侯肥沃,人口不如山東諸侯眾多,周邊的權力格局也不如山東諸侯穩定。

汽車大戰

晉、楚等中原大國與西方蠻夷地區發生過多次沖突,秦國自然而然地在不知不覺中充當了東西方之間的緩沖地帶。

秦國作為地緣緩沖帶貝語網校,在文明相連、敵人遍地的生存環境中,自然形成了獨特的生存心態,以戰爭獲取生存空間。在增強國力方面,與其埋頭耕耘,不如通過戰爭掠奪。打贏了,城池、土地、人口、物資、武器等什么都可以得到,打贏了就無法獲得相對穩定的發展環境。打仗帶來的甜頭讓秦人以武力為先,生存法則與山東六國不同。

秦穆公時

基于這種思想的不斷貫徹,到秦穆公時,秦國已將版圖向西擴展了千里,向東達到了長城外圍,并擁有了關中的沃土,并開始爭奪中原,參與到列強的爭霸之中。

其次,秦國以軍治國的思想最早與商鞅變法相吻合。

商鞅變法,攻擊奴隸主貴族的井田制和世襲貴族制度,鼓勵農民開墾荒地,承認土地私有制,支持土地交易。在全國推行郡縣制,使秦國在稱霸東方的道路上擁有了雄厚的物質和人力基礎。加之軍功、封號制度的全面推行,使整個秦國統一起來。

尚揚

這樣,變法不但解決了秦國的經濟問題,而且加強了君主中央集權的能力。從某種程度上說,商鞅的農業和戰爭改革思想與秦國的軍事至上思想非常一致。

加之秦國君王的至高無上權力,其他勢力的不斷阻擾,使得秦軍可以隨時發布命令商鞅變法是在哪個國家進行的,貫徹意志,一旦受到考驗,山東諸國必將聞風喪膽,天下英雄無不震驚。

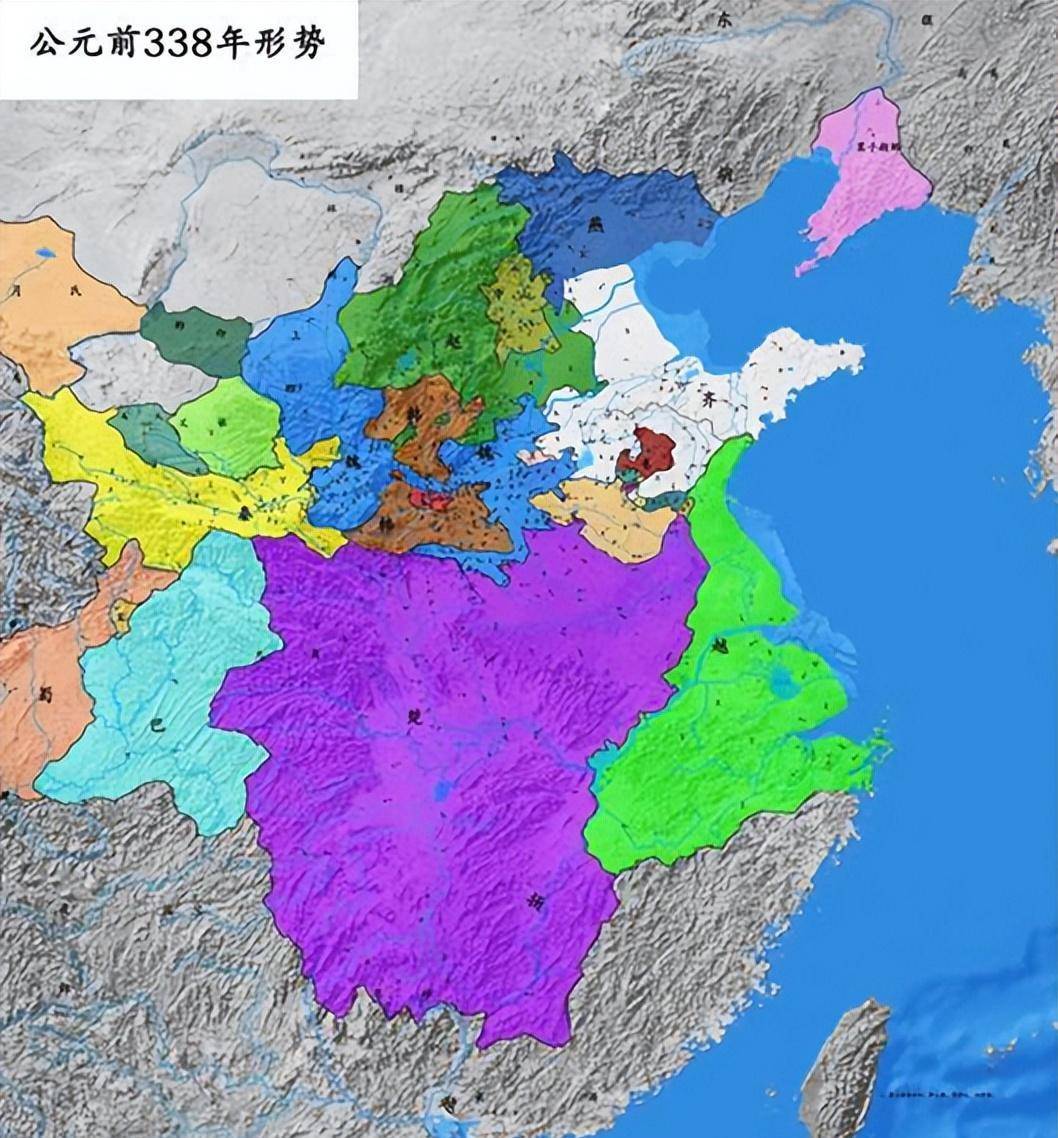

在賞賜戰功的號召下,秦國貴族、地主、農民、家奴都加入戰車,從秦孝公開始,齊心協力爭霸,東取河西,南取巴蜀,北取義渠,弱韓、弱魏,攻齊、弱楚,打長平之戰,震驚天下。

所以商鞅變法的成功,使秦國脫離了東周傳統的治國方式,走出了一條屬于自己的道路,在依法治國的新國情下,充分激發了以兵治國的力量,使秦國在與六國并立的混亂局面中逐漸占據上風。

最后,秦國獨特的治理體制要求君主必須堅守,否則國家就會滅亡。

商鞅變法和秦國的歷史條件結合起來,產生了一個非常特殊的現象:如果秦國君主不堅持先軍治國的方略,那么商鞅變法就會夭折,或者說,商鞅變法給秦國帶來的積極進取的局面就不會存在。

另一方面,如果秦國君主不繼續推行商鞅變法的成果,秦國奴隸主貴族再次反攻,秦國君主本人和秦朝的安全都難以得到保障,而且秦國通過變法所取得的政治制度、經濟制度、軍事制度和對外戰爭成果都將不復存在。

秦朝改革后的擴張

再加上孝公之后,六國都排斥秦國商鞅變法是在哪個國家進行的,就算秦國不攻打山東諸侯,六國也會反攻秦國,甚至想要滅掉秦國,瓜分秦國。所以在這種情況下,就必須一直實行商鞅變法,維護君主的繼承制。如果不徹底消滅山東六國,秦國就永遠無法安寧。

結論

從秦國建國到商鞅變法,以及其后六代人的不斷堅持,其實從本質上來說,秦國自獨立以來一直奉行著同樣的治國之道。商鞅變法則將這一思想進行了總結、提煉和升華,并以法律體系的形式確立下來。

而且是和君主個人的政績掛鉤的,這就導致秦國的未來,它最大的責任就和君主有關。所以,孝公之后的其他君主都離不開堅持。山東六國根本就做不到這一點,這也決定了秦國統一天下的必然性。