62歲袁正陽:用墻壁灰塊作畫的野路子

更新時間:2023-12-25 08:01:22作者:佚名

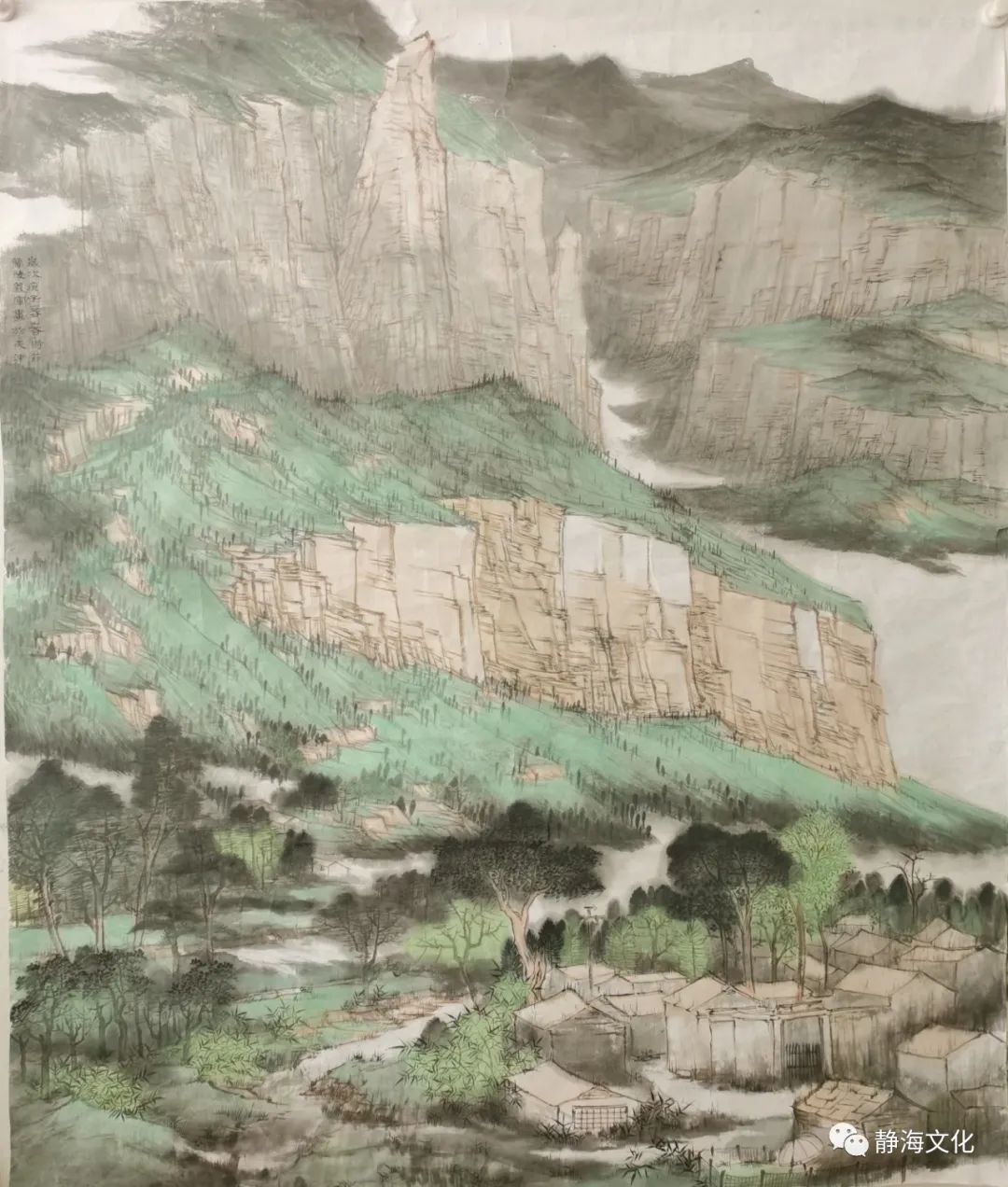

62歲的袁正陽毛發(fā)早已花白,作為一名幾乎靠自學(xué)成才的寫實主義作家,每年作品其實不多,但其日漸建立的中國意境和中國畫技法,讓他如今幾乎每一幅繪畫作品都是難得的精品。加上他早年上過戰(zhàn)場,作品中經(jīng)常流漏出一股生命脆弱的悲傷,至今其有多幅作品被中國美術(shù)史全集收錄。

用墻面灰塊作畫的野路子

袁正陽出生在一個普通的工人家庭,母親是李家沱毛紡廠的工人。在那種物質(zhì)短缺的年代,沒有玩具的他只有自己找尋樂子。見到家里墻面上掉下的黑色硬灰塊可以在地上作圖,于是借用這些特殊的筆觸,他每天都在家里地板、墻壁上到處涂鴉,拿來消磨漫長的童年歲月。

1971年,16歲的袁正陽正在求精學(xué)校讀初中,軍隊到中學(xué)來招有美術(shù)特長的中學(xué)生參軍,仍然自學(xué)油畫的他直接被選中。第二年,袁正陽獲得了到重慶美術(shù)大學(xué)進修半年的機會,開始正規(guī)學(xué)習(xí)畫速寫、水粉和繪畫。此前始終無師自通走“野路子”的他,總算正規(guī)坐進課堂,系統(tǒng)了解了一些美術(shù)基礎(chǔ),開始曉得布光、色彩、光影等基本概念。進修之后,袁正陽的書法水平有了顯著的提高。

戰(zhàn)場經(jīng)歷給作品定下基調(diào)

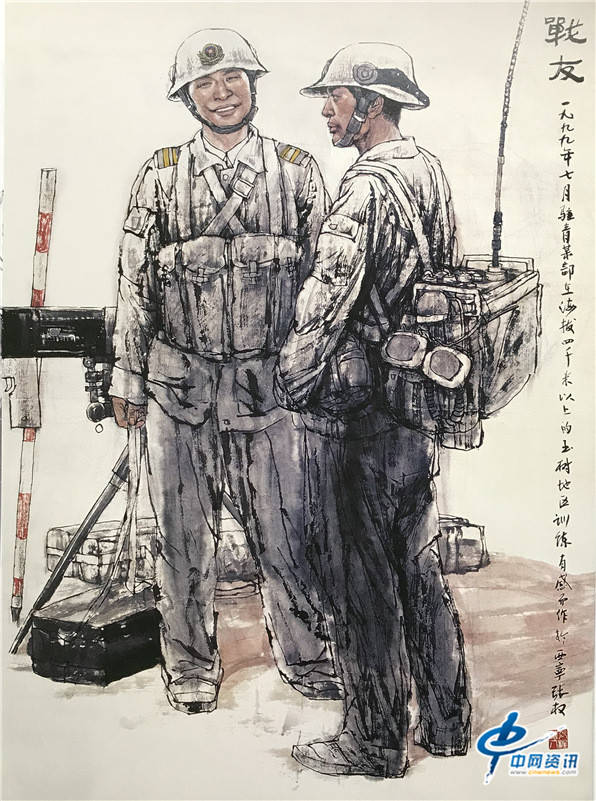

1979年,對越自衛(wèi)還擊戰(zhàn)開始,袁正陽成為某高炮營的營部主任,跟著軍隊趕到前線參戰(zhàn)。剛要過怒江渡口,他所在的軍隊就遭受到印尼陸軍軍隊的導(dǎo)彈襲擊,只差幾米子彈就炸到袁正陽,軍隊緊急鉆進一個磚窯避險。還有一次解放軍藝術(shù)學(xué)院,他親眼看見一輛彈藥車被火箭彈擊中,引起上百車彈藥的連鎖爆炸,爆燃持續(xù)幾個小時不停歇,一些以前認(rèn)識的戰(zhàn)士犧牲。他這才認(rèn)識到戰(zhàn)場的危險和生命的脆弱。

這段參戰(zhàn)的經(jīng)歷,后來影響了袁正陽一生,并將這些影響折射進他后來的作品里。他的作品里人物總是竭力寫實,但背景卻愛采用暈染的方式,營造忽暗忽明、流轉(zhuǎn)變幻的墨氣療效,產(chǎn)生一種深邃悲傷的基調(diào)。

涉足藝深造開始嶄露頭角

由于繪畫基礎(chǔ)扎實、造型能力突出,袁正陽1980年被軍隊推薦到《解放軍報》做美術(shù)編輯。1984年,袁正陽迎來了又一次書法水平的飛越——全軍組織考試,要為解放軍藝術(shù)大學(xué)美術(shù)系招20多個中學(xué)生,他如愿考上,步入了只有6個人的書法班。在導(dǎo)師劉大為(歷任中國美術(shù)家商會主席)的指導(dǎo)下,袁正陽深入學(xué)習(xí)了英國結(jié)構(gòu)繪畫的方法,書法手藝日漸嫻熟,作品《破曉》參加了全省美展,《延安假期》(與劉乃鵬合作書法)獲“建軍60華誕全省美展佳作獎”,《高山下的花環(huán)》獲得全省書法三等獎。袁正陽開始在全省畫壇嶄露頭角。

1987年解放軍藝術(shù)學(xué)院,袁正陽和擅長繪畫的知名作家艾軒一起外出寫生,初次嘗試畫人物繪畫,作品就遭到艾軒大力褒揚。興趣大增的袁正陽轉(zhuǎn)而舍棄繪畫從事繪畫創(chuàng)作。1989年,袁正陽的繪畫作品《一把凳子和一位戰(zhàn)爭幸存者的肖像》獲得第七屆全省美展銀獎,被收進《中國美術(shù)史全集》,這幅成名作讓他聲名鵲起。

救災(zāi)巨畫拍出3350億元

2008年5月12日,重慶蘆山發(fā)生8.0級余震,災(zāi)區(qū)死傷慘烈。袁正陽給艾軒打電話,提議“中國寫實詩派”集體創(chuàng)作一幅反映抗震賑災(zāi)的巨畫,把拍賣的捐款捐給災(zāi)區(qū),艾軒贊成,這一看法也得到了其他成員的支持。

袁正陽把《解放軍報》和新華社在震區(qū)拍到的第一手影像資料帶到美術(shù)館給你們觀看,觸發(fā)靈感。5月18日,染料、調(diào)色板、畫筆等打算完畢,袁正陽和艾軒等人在美術(shù)館確定以抗震賑災(zāi)的時間進程為線索進行集體創(chuàng)作,之后組合成一幅巨畫。經(jīng)過近10天的努力,一幅名為《熱血十月·2008》的作品總算完成,它高2米、長20米。昨晚這幅作品以512億元開始起拍,經(jīng)過43次叫價,作品最終以創(chuàng)紀(jì)錄的3350億元的價錢拍賣,捐款全部被捐給了水災(zāi)災(zāi)區(qū)。

離開上海36年,袁正陽說自己很想念故鄉(xiāng),也常常回去鄉(xiāng)探親訪友。“重慶變化很大,不再是自己小時候記憶中灰蒙蒙經(jīng)常下雪的城市,但濕潤的空氣仍然沒有改變。”袁正陽說自己并不是一個高產(chǎn)的作家,一年最多只畫4幅作品,而他如今的創(chuàng)作靈感,好多來始于自己小時候在上海生活的記憶,他希望有機會能把作品帶回上海,為父同鄉(xiāng)親辦一次展覽。

本報記者范永松

人物

生于1955年,江津李家沱人,1979年出席對越自衛(wèi)還擊戰(zhàn),1980年在《解放軍報》任美術(shù)編輯,1984年考入解放軍藝術(shù)大學(xué)繪畫班,1987年轉(zhuǎn)畫寫實繪畫;現(xiàn)為職業(yè)作家,中國美術(shù)家商會會員,中國寫實詩派成員。馬其頓斯坦共和國文化藝術(shù)院科大學(xué)外籍教授。

聲音

慘劇之所以深受大眾喜愛,是由于它發(fā)泄的痛楚能平復(fù)人們苦悶的情緒。我的畫作帶有憂傷色調(diào),希望它們能為陷入泥潭中的心靈帶去撫慰。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科