(香樟推文)智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時代的發(fā)展趨勢

更新時間:2024-01-26 16:02:48作者:佚名

《一、前言》

一、前言

農(nóng)業(yè)是人類的衣食之源和生存之本,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)直接關(guān)系著人類的生存、發(fā)展和社會穩(wěn)定。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展大致可分為4個階段:一是農(nóng)業(yè)社會時期機(jī)械制造技術(shù),以人力和畜力作業(yè)為主的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時代,稱為農(nóng)業(yè)1.0;二是工業(yè)社會時期,以機(jī)械化作業(yè)為主的機(jī)械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時代,稱為農(nóng)業(yè)2.0;三是信息化社會時期,以手動化作業(yè)為主的手動化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時代,稱為農(nóng)業(yè)3.0;四是智慧社會時期,以無人化作業(yè)為特點的智慧化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時代,稱為農(nóng)業(yè)4.0。實現(xiàn)食物安全供給是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的首要任務(wù)。到2050年,我國對面粉和大豆的需求仍將持續(xù)下降,肉、蛋、奶等農(nóng)畜產(chǎn)品的需求也將急劇下降。具體來看,水產(chǎn)品和奶制品的需求量將是目前的3倍以上,蔬菜、畜產(chǎn)品、飼料用糧、食用油和纖維的需求量將是目前的1.5~1.6倍,禽肉、蔬菜的需求量將分別下降100%、75%[1]。目前,因為食物需求的下降以及食物消費結(jié)構(gòu)的改變,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出了更高的要求,為保障我國糧食安全,需進(jìn)一步發(fā)揮科技進(jìn)步的支撐作用并推動推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法的轉(zhuǎn)變。

變革開放以來,我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平有了明顯提高,為推動我國農(nóng)業(yè)勞動生豐度、土地產(chǎn)出率、資源借助率的提升和保障食物安全做出了重要貢獻(xiàn)。當(dāng)前,隨著科技革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的加速發(fā)展,傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法早已難以適應(yīng)現(xiàn)代社會發(fā)展的需求,“誰來種糧,如何種糧”是中國和全世界農(nóng)業(yè)領(lǐng)域面臨的共同問題。智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以智能農(nóng)機(jī)具武器為基礎(chǔ),以數(shù)據(jù)和知識為核心要素,將現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合,可急劇增強(qiáng)勞動生豐度、土地產(chǎn)出率和資源借助率,是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的數(shù)字化感知、精準(zhǔn)化作業(yè)、智能化決策和智慧化管理的先進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,也是社會發(fā)展的必然趨勢。

本文以小麥生產(chǎn)為例(主要包括耕整、種植、田間管理、收獲和干燥5個環(huán)節(jié)),介紹我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)況,剖析我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變的社會需求、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),提出今后的發(fā)展方向與發(fā)展路線,并提出我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化方向轉(zhuǎn)變的對策建議。

《二、我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)況》

二、我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)況

隨著蒸氣機(jī)的發(fā)明,人類步入了工業(yè)社會,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也步入了機(jī)械化時代。我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)步入機(jī)械化時代的時間略晚,變革開放四十多年來,我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已逐漸向機(jī)械化轉(zhuǎn)變。為深入了解我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)況,將以小麥生產(chǎn)為切入點進(jìn)行剖析。

《(一)耕整》

(一)耕整

當(dāng)前,鏵式犁、旋耕機(jī)、深松機(jī)和激光平地機(jī)等耕整機(jī)械逐步取代了人力和畜力耕整。激光平地技術(shù)已得到較廣泛應(yīng)用,可有效節(jié)水30%~50%,農(nóng)地借助率提升約9%,在急劇增強(qiáng)農(nóng)地精細(xì)平地作業(yè)效率的同時,使產(chǎn)值降低20%~30%,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益[2]。旱田耕整的通常要求是“寸水不過田”,即水田田面高差不超過3.3cm,這對于人力和畜力作業(yè)來說很難實現(xiàn),而我國相關(guān)科研單位研發(fā)的激光平地機(jī)已成功實現(xiàn)這一要求[3~5]。另外,水準(zhǔn)儀、全站儀、地面激光掃描儀和無人機(jī)載激光掃描儀的使用可以快速采集農(nóng)田平整度信息,如基于全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(GNSS)的農(nóng)田三維地形實時采集系統(tǒng)可以在平整作業(yè)過程中,快速精準(zhǔn)獲取田面的平整度信息[6]。

目前,我國耕整機(jī)械創(chuàng)新能力不強(qiáng),80%以上的關(guān)鍵核心技術(shù)來始于美國,重大武器關(guān)鍵核心技術(shù)對美國技術(shù)的依存度高達(dá)90%以上,產(chǎn)品配套比列過高。另外,大小型耕整地機(jī)械少,大型耕整地機(jī)械多;復(fù)合耕整地機(jī)械少,單一功能耕整地機(jī)械多;高品質(zhì)耕整地機(jī)械少,中低品質(zhì)耕整地機(jī)械多。因此,需強(qiáng)化耕整機(jī)械自主創(chuàng)新,優(yōu)化調(diào)整耕整機(jī)械配套比列,研制具備整體結(jié)構(gòu)小型化、聯(lián)合整地以及通過油壓系統(tǒng)調(diào)整機(jī)具參數(shù)、可改變作業(yè)狀態(tài)的武器與技術(shù)。

《(二)養(yǎng)殖》

(二)養(yǎng)殖

小麥栽種機(jī)械化是小麥生產(chǎn)機(jī)械化的重要方面,目前常規(guī)稻的機(jī)械化栽插技術(shù)與武器已較為健全。機(jī)械直播是一種輕簡高效的栽培方法,與人工栽植方法相比可節(jié)約人工約95%以上,與機(jī)械栽種相比可節(jié)約人工約70%以上[7],同時直播稻具有頂芽節(jié)位低、不傷根和沒有分蘗期等優(yōu)勢,明顯增強(qiáng)了生產(chǎn)效率,增強(qiáng)了玉米產(chǎn)值,小麥品質(zhì)較優(yōu)。當(dāng)前,普遍使用的“三同步”水稻精量直播技術(shù)在直播機(jī)作業(yè)時,先在田面開出蓄水溝,并同時在兩條蓄水溝的壟面上開出播種溝,排種器以穴播方法將稻種均勻地播在播種溝中,實現(xiàn)了邊距可選、穴距可調(diào)和播量可控。該項技術(shù)已在全省26個省(市)和美國6個國家得到推廣應(yīng)用,取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前我國小麥栽種環(huán)節(jié)的智能機(jī)械化水平依然較低,小麥和區(qū)域發(fā)展不平衡、不充分問題一直比較突出,需強(qiáng)化研究適用于北方丘陵地區(qū)和水果等經(jīng)濟(jì)小麥的智能化養(yǎng)殖機(jī)械。

《(三)田間管理》

(三)田間管理

田間管理主要是對水、肥、藥的管理。目前,噴灌和微滴灌系統(tǒng)、同步播種澆水機(jī)、變量澆水機(jī)、地面和民航噴霧系統(tǒng)等田間管理機(jī)械和技術(shù)已在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中普遍推廣和應(yīng)用,明顯增強(qiáng)了水、肥、藥的借助率,節(jié)省了資源,降低了環(huán)境污染。在精準(zhǔn)灌溉方面,在底泥中埋置傳感以精確獲取底泥中的含水量,按照小麥不同生長期的需水規(guī)律,實現(xiàn)了精準(zhǔn)灌溉和水、肥、藥一體化灌溉[8,9]。在精準(zhǔn)澆水方面,采用手動配肥澆水機(jī),可實現(xiàn)多種氮肥的實時在線配比[10];變量澆水系統(tǒng)可滿足實際生產(chǎn)須要,將淺層和深層排肥量的最大偏差減少,相比傳統(tǒng)澆水形式,可降低澆水量約12%[11]。在精準(zhǔn)施藥方面,噴霧壓力和噴霧流量可調(diào)等先進(jìn)技術(shù)已廣泛應(yīng)用于地面施藥機(jī)械和民航植保機(jī)械[12]。

因為我國農(nóng)小麥種類繁雜,養(yǎng)殖方法各有不同,現(xiàn)有的灌溉系統(tǒng)、施肥與施藥機(jī)械無法適應(yīng)不同地區(qū)、不同小麥澆水和施藥的需求,需研究可以實現(xiàn)全面(小麥和區(qū)域)智能灌溉、施肥和施藥作業(yè)的機(jī)械與技術(shù)。

《(四)收獲》

(四)收獲

小麥?zhǔn)斋@機(jī)取代了人工收獲形式,部份收獲機(jī)已開始安裝產(chǎn)值、含水率、流量、損失率和含雜率傳感,增強(qiáng)了智能化水平。目前,我國已研發(fā)開發(fā)出實用化的小型智能化糧食收割機(jī),并通過手動化、智能化控制等先進(jìn)技術(shù),打破了美國的技術(shù)壟斷和市場壟斷,可用于收獲作物、小麥、大豆等糧食小麥,如多功能小麥智能聯(lián)合收獲機(jī)[13]。基于GNSS開發(fā)的遠(yuǎn)程精準(zhǔn)服務(wù)系統(tǒng),可以實現(xiàn)收獲機(jī)故障遠(yuǎn)程實時確診和修理指導(dǎo)。

目前,我國小麥?zhǔn)斋@機(jī)械的智能化程度還不高,作業(yè)療效不理想,針對小麥、茶葉、花生、蔬菜等小麥的機(jī)械化收獲水平還較低甚至是空白。需針對我國農(nóng)小麥栽種模式,自主研制適用于不同水稻和不同地區(qū)的收獲機(jī)械,實現(xiàn)規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),提升收獲機(jī)械的智能化水平。

《(五)干燥》

(五)干燥

玉米烘干是小麥生產(chǎn)全程機(jī)械化的最后一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),是保證玉米儲藏品質(zhì)的必要技術(shù)手段。目前,熱風(fēng)干燥、真空干燥、微波干燥、熱泵干燥和遠(yuǎn)紅外干燥,以及兩種干燥技術(shù)結(jié)合的技術(shù),如熱風(fēng)微波干燥、微波真空干燥、熱泵遠(yuǎn)紅外干燥等是我國主要的小麥干燥技術(shù)。受技術(shù)、成本、場地等誘因限制,熱風(fēng)干燥是目前國外應(yīng)用最為廣泛的小麥干燥技術(shù)。小麥干燥系統(tǒng)可將小麥含水率從28.4%降至13.6%,系統(tǒng)工作效率為14.13t/h,成本為15.16元/t[14];小麥變溫?zé)犸L(fēng)干燥系統(tǒng)將傳統(tǒng)的恒溫47℃干燥改為以5℃和10℃為變溫幅度的變溫干燥工藝,干燥后小麥顆粒的爆腰指數(shù)分別增加了20%和10%,整精米率分別提升了12.6%和7.7%,達(dá)到安全儲藏含水率(14.5%)所需的時間分別節(jié)省了30min和60min[15],明顯提高了小麥的品質(zhì)。

隨著我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的大力推動,小麥機(jī)械烘干技術(shù)應(yīng)實現(xiàn)愈發(fā)低碳、智能、高效,為確保糧食顆粒歸倉發(fā)揮更大作用。

《三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化方向轉(zhuǎn)變的社會需求》

三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化方向轉(zhuǎn)變的社會需求

《(一)增強(qiáng)勞動生豐度的須要》

(一)增強(qiáng)勞動生豐度的須要

1952年,我國的總?cè)丝跒?.75億,其中農(nóng)業(yè)勞動力人口為1.73億,即1個農(nóng)業(yè)勞動力的勞動產(chǎn)出可以滿足3.32個人的實際糧食須要;2019年,我國總?cè)丝跀?shù)為14億,農(nóng)業(yè)勞動力人口為1.94億,1個農(nóng)業(yè)勞動力的勞動產(chǎn)出可以滿足7.2個人的實際糧食須要[16];到2050年,我國的總?cè)丝诩s為13.65億,但農(nóng)業(yè)勞動力人口占比將高于10%[1]。2003—2019年,我國農(nóng)小麥綜合機(jī)械化率每提升1個百分點,城市化率會提升0.53個百分點,而農(nóng)業(yè)勞動力在社會總勞動力中的占比則增加0.64個百分點[17],這表明農(nóng)業(yè)機(jī)械化可大幅度提升勞動生豐度,實現(xiàn)以更少的農(nóng)業(yè)勞動力養(yǎng)活更多的人口。到2050年,我國1個農(nóng)業(yè)勞動力須要養(yǎng)活起碼10個人,因此,須要進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化,實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn),增強(qiáng)勞動生豐度。

《(二)提升農(nóng)地產(chǎn)出率的須要》

(二)增強(qiáng)農(nóng)地產(chǎn)出率的須要

1949年,我國小麥、小麥和馬鈴薯三大糧食小麥的單產(chǎn)分別為1892.29kg/hm2、642.10kg/hm2和961.66kg/hm2;隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)和良種良法等先進(jìn)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的采用,2020年,三大小麥的單產(chǎn)分別提升至7043.22kg/hm2、5742.09kg/hm2和6317.74kg/hm2,分別是1949年的3.7倍、8.9倍和6.6倍。當(dāng)前,我國人均耕地面積僅為0.86hm2/人[18],且隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展,我國農(nóng)業(yè)用地將更為緊張,為此,通過智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提升農(nóng)地產(chǎn)出率是實現(xiàn)用有限的耕地養(yǎng)活諸多的人口的根本途徑之一。

《(三)增強(qiáng)資源借助率的須要》

(三)增強(qiáng)資源借助率的須要

1991—2020年,通過采用精準(zhǔn)灌溉技術(shù),我國灌溉水有效借助系數(shù)從0.358提升至0.56;通過采用精準(zhǔn)澆水技術(shù),節(jié)省化肥約15%~40%[19];通過采用精準(zhǔn)施藥技術(shù),節(jié)省化肥約40%~60%[20,21]。2020年,我國小麥、玉米和大豆三大糧食小麥的肥料、農(nóng)藥和農(nóng)田灌溉用水借助率分別為40.2%、40.6%、55.9%[22],而法國和德國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在大豆、玉米等糧食水稻生產(chǎn)過程中的肥料、農(nóng)藥、農(nóng)田灌溉用水的借助率為50%~65%。總體來看,我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的資源有效借助率不高,與發(fā)達(dá)國家還存在一定的差別。因此,需深入大面積推廣精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提升水、肥、藥等農(nóng)業(yè)資源的有效借助率。

《(四)農(nóng)業(yè)紅色化發(fā)展的須要》

(四)農(nóng)業(yè)紅色化發(fā)展的須要

農(nóng)業(yè)是全球主要的溫室二氧化碳排放源之一,全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)域每年CO2排放量占總溫室二氧化碳排放量的21%~25%[23]。據(jù)預(yù)測,如不采取降耗舉措,2050年,農(nóng)業(yè)領(lǐng)域CO2排放量將會再降低30%[24],嚴(yán)重影響全球碳降耗目標(biāo)的實現(xiàn)。1978年以來,我國農(nóng)業(yè)碳排放量以5%的年均速率持續(xù)下降[25],我國農(nóng)業(yè)溫室二氧化碳排放量約占全省溫室二氧化碳總數(shù)的17%[26]。農(nóng)業(yè)紅色化發(fā)展是實現(xiàn)我國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要內(nèi)容。關(guān)于農(nóng)業(yè)紅色生產(chǎn),一是要求農(nóng)機(jī)具武器生產(chǎn)過程紅色化,即在制造和生產(chǎn)農(nóng)機(jī)具武器的過程中不形成或少形成污染;二是要求農(nóng)機(jī)具武器使用過程的紅色化,即農(nóng)業(yè)機(jī)械在使用過程中盡量降低燃料消耗和廢氣排放,增加對底泥的壓實和破壞;三是要求農(nóng)機(jī)具武器實現(xiàn)紅色化作業(yè),即采用農(nóng)機(jī)具武器進(jìn)行精準(zhǔn)澆水、精準(zhǔn)施藥和精準(zhǔn)灌溉作業(yè),提升水、肥、藥等資源的有效借助率,降低生產(chǎn)成本并減少對環(huán)境的污染[27]。

《四、我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》

四、我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

《(一)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化發(fā)展面臨的機(jī)遇》

(一)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化發(fā)展面臨的機(jī)遇

1.鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的施行

鄉(xiāng)村振興是黨的“十九大”提出的重大戰(zhàn)略布署,我國確立了加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展,推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展的重要方針,并取得了歷史性成就。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略施行以來,我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展取得了突破性進(jìn)展,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善,高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)成效明顯,扶貧攻堅取得決定性成就,產(chǎn)業(yè)幫扶新政覆蓋率達(dá)到了98%。我國農(nóng)戶人均收入增長連續(xù)10年低于城鎮(zhèn)市民,2020年我國農(nóng)戶人均可支配收入達(dá)到1.71億元[28]。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的施行改善了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升了農(nóng)戶收入,使農(nóng)戶有能力訂購農(nóng)業(yè)機(jī)械,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)朝智慧化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變提供了支撐。

2.財政支農(nóng)新政的建立

當(dāng)前,我國財政支農(nóng)新政不斷建立,財政支農(nóng)結(jié)構(gòu)不斷改善,財政支農(nóng)力度不斷加強(qiáng),將有力促進(jìn)農(nóng)業(yè)智慧化生產(chǎn),為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法轉(zhuǎn)變奠定堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計,我國財政支農(nóng)支出由1952年的2.69萬元下降到2020年的23903.62萬元[29,30]。

3.機(jī)械制造領(lǐng)域的不斷發(fā)展

我國機(jī)械制造領(lǐng)域的不斷發(fā)展為農(nóng)機(jī)具武器智能化提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。我國施行制造強(qiáng)國戰(zhàn)略以來成效明顯,主要表現(xiàn)在:突破了一批關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品,技術(shù)攻關(guān)能力和創(chuàng)新能力明顯提高;突破了一批重點領(lǐng)域核心環(huán)節(jié)困局弱項問題,基礎(chǔ)研制能力和創(chuàng)新能力逐步提高;智能化制造推進(jìn)推進(jìn),涌現(xiàn)出一批智能制造新模式和新產(chǎn)業(yè),信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,使制造業(yè)加速向網(wǎng)路化、數(shù)字化和智能化方向發(fā)展。我國機(jī)械制造技術(shù)的進(jìn)步為我國農(nóng)機(jī)具武器制造向智能化方向發(fā)展提供了支撐。

4.信息技術(shù)賦能

信息化與農(nóng)業(yè)的深度融合是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法從機(jī)械化向智慧化方向發(fā)展的關(guān)鍵之一[31]。農(nóng)業(yè)機(jī)械信息化指將物聯(lián)網(wǎng)、第五代聯(lián)通通訊技術(shù)、傳感技術(shù)、云估算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法相融合,使農(nóng)業(yè)機(jī)械運行更安全、更可靠、更高效。相比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械,信息化農(nóng)業(yè)機(jī)械在保證作業(yè)質(zhì)量的同時,可提升作業(yè)效率約50%~60%[32]。以信息技術(shù)為基礎(chǔ),在農(nóng)機(jī)具武器上配備智能化系統(tǒng),為研發(fā)具有精準(zhǔn)播種、施肥、施藥、除草和收獲功能的智能農(nóng)機(jī)具武器,發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)提供了有力支撐。

《(二)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)》

(二)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向智慧化發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

1.智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施落后

目前,我國大部份地區(qū)發(fā)展智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施較為落后,部份農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,農(nóng)村寬帶和光纖設(shè)施覆蓋率遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的須要。智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)武器成本較高,而我國農(nóng)戶的實際收入較低,無法購置舉辦智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備,限制了智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)武器的推廣應(yīng)用。

2.智慧農(nóng)業(yè)信息化水平較低

信息技術(shù)是智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法發(fā)展的核心要素之一。目前,我國多數(shù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)地區(qū)信息化水平較低,主要彰顯在以下方面:一是我國智慧農(nóng)業(yè)信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低、準(zhǔn)確性不高、覆蓋面不足;二是缺少農(nóng)業(yè)信息數(shù)據(jù)共享機(jī)制,歸屬于不同部門的信息數(shù)據(jù)難以共享;三是我國農(nóng)業(yè)信息平臺較少,針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)構(gòu)建的信息應(yīng)用網(wǎng)站、數(shù)據(jù)剖析平臺規(guī)模較小、信息確切度較低,農(nóng)業(yè)類信息平臺數(shù)據(jù)剖析的精準(zhǔn)性和時效性不高。以上問題引起我國農(nóng)業(yè)信息數(shù)據(jù)對我國智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用低,使得我國智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無法推動。

3.智慧農(nóng)業(yè)人才短缺

智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集成了農(nóng)業(yè)科學(xué)化生產(chǎn)技術(shù)、信息化技術(shù)以及智能農(nóng)機(jī)具武器技術(shù)等,須要大量既把握農(nóng)業(yè)知識又了解現(xiàn)代化信息技術(shù)的高素養(yǎng)技術(shù)人員、運維人員和系統(tǒng)管理人員進(jìn)行智慧農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的使用、維護(hù)和管理,以充分發(fā)揮智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的效能。但目前,我國農(nóng)業(yè)從業(yè)人員受教育程度普遍偏高,尤其是在偏僻的農(nóng)村地區(qū),農(nóng)戶文化水平整體較低,對于農(nóng)業(yè)機(jī)械化、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等新興事物的接受能力與應(yīng)用能力不強(qiáng),不利于我國智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展與推廣應(yīng)用。

《五、我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展方向與發(fā)展路線》

五、我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展方向與發(fā)展路線

《(一)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展方向》

(一)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展方向

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將朝著智慧化方向發(fā)展,即在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方法的基礎(chǔ)上,將物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星定位、傳感技術(shù)和智能控制等信息技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)具武器,進(jìn)而實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程的數(shù)字化感知、智能化決策、精準(zhǔn)化作業(yè)和智慧化管理。

1.數(shù)字化感知

農(nóng)業(yè)傳感器技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)是數(shù)字化感知的核心技術(shù)。發(fā)展重點是研制可靠性和穩(wěn)定性高、成本低,適用于各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的高精度傳感;開發(fā)集多種參數(shù)感知于一體的多用途中型化傳感,如微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)、微電子機(jī)械、仿生及生物傳感等新型傳感。

廣泛采用自主研發(fā)的農(nóng)業(yè)無線傳感網(wǎng)路,提升農(nóng)情數(shù)據(jù)信息的實時性和可靠性是數(shù)字化感知的發(fā)展方向之一。推動實現(xiàn)農(nóng)機(jī)具武器傳感的智能化和信息檢查及數(shù)據(jù)剖析,實現(xiàn)底泥-小麥-機(jī)器-環(huán)境傳感協(xié)調(diào)下的智能決策與精準(zhǔn)作業(yè);借助MEMS技術(shù),研發(fā)新一代農(nóng)機(jī)具武器傳感,在實現(xiàn)農(nóng)機(jī)具傳感大型化的同時提升測量精度和穩(wěn)定性;推動發(fā)展新型仿生和生物傳感,以適用于不同的農(nóng)機(jī)具應(yīng)用場景;推動推動基于機(jī)器視覺、實時全球定位系統(tǒng)(RTK-GNSS)、慣性技術(shù)融合的傳感在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用,提升大田無人化作業(yè)和畜牧水產(chǎn)智慧種植的手動化水平,促進(jìn)產(chǎn)生新型的養(yǎng)殖模式和種植模式。

2.智能化決策

智慧農(nóng)業(yè)基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的時空特點,可為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程提供智能化決策,在適合的時間、適宜的地點以適合的形式投入適合的生產(chǎn)資料,通過合理借助農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,獲得最佳的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益。比如,按照作物的生長情況和底泥中的水份及養(yǎng)分情況,根據(jù)作物不同生長階段的水份和養(yǎng)分需求,為作物生長提供智能化決策。隨著遙感技術(shù)、地理信息系統(tǒng)、全球定位系統(tǒng)等技術(shù)的不斷發(fā)展,農(nóng)情信息快速采集技術(shù)不斷成熟。今后智能化決策系統(tǒng)的發(fā)展方向應(yīng)以相關(guān)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用為技術(shù)支撐,以數(shù)據(jù)為驅(qū)動,采用知識和數(shù)據(jù)相結(jié)合的決策模型,將精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)決策與智能估算方式有效關(guān)聯(lián),基于數(shù)據(jù)庫、因果關(guān)系和時間序列,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行衡量和預(yù)測,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供智能化決策。

3.精準(zhǔn)化作業(yè)

以糧食小麥、園藝小麥和經(jīng)濟(jì)小麥耕、種、管、收的高效智慧生產(chǎn)為重點,按照南方旱作、南方旱田和丘陵山區(qū)等不同區(qū)域的高效生產(chǎn)需求,研發(fā)精準(zhǔn)耕整、精準(zhǔn)養(yǎng)殖、精準(zhǔn)澆水、精準(zhǔn)施藥、精準(zhǔn)灌溉和精準(zhǔn)收獲等智能作業(yè)武器,產(chǎn)生面向智慧化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的精準(zhǔn)化作業(yè)方案。圍繞新一代人工智能技術(shù)發(fā)展趨勢以及智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需求,舉辦遠(yuǎn)程提高現(xiàn)實(AR)操控作業(yè)系統(tǒng)、中小型農(nóng)業(yè)機(jī)器人自主作業(yè)系統(tǒng)以及微大型農(nóng)業(yè)機(jī)器人集群與協(xié)同作業(yè)系統(tǒng)的研制;舉辦通訊及安全控制、高精度靶點辨識及路徑規(guī)劃、人機(jī)物交互系統(tǒng)(HCPS)、高速高精度驅(qū)動及末端作業(yè)機(jī)構(gòu)研究。舉辦家禽飼養(yǎng)環(huán)境建立及調(diào)控、動物個體及群體辨識與感知、智能籠養(yǎng)系統(tǒng)研制;開發(fā)植物生長及飼養(yǎng)環(huán)境手動巡檢機(jī)器人和糞污高效處理系統(tǒng)。

4.智慧化管理

通過信息技術(shù)提升農(nóng)業(yè)機(jī)械的智能管理水平,包括遠(yuǎn)程調(diào)度、機(jī)具監(jiān)控、故障預(yù)警和遠(yuǎn)程修理指導(dǎo)等。①在遠(yuǎn)程調(diào)度方面,借助GNSS技術(shù)等,遠(yuǎn)程實時獲取農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)位置和作業(yè)軌跡,并按照生產(chǎn)需求,按最短轉(zhuǎn)移路徑原則進(jìn)行農(nóng)機(jī)具調(diào)度,提升農(nóng)機(jī)具效率。②在機(jī)具監(jiān)控方面,借助各類傳感技術(shù),在農(nóng)機(jī)具作業(yè)時實時采集關(guān)鍵部件作業(yè)參數(shù),并發(fā)送至農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)機(jī)具管理部門。③在故障預(yù)警和遠(yuǎn)程修理指導(dǎo)方面,依據(jù)實時獲取的機(jī)具狀態(tài)和作業(yè)質(zhì)量信息,為農(nóng)機(jī)具生產(chǎn)企業(yè)和農(nóng)機(jī)具管理部門判定機(jī)具作業(yè)狀態(tài)提供支撐。比如,在機(jī)具發(fā)生故障時,可以遠(yuǎn)程指導(dǎo)駕駛員進(jìn)行修理;對于一些駕駛員未能排除的故障,則通知距離故障農(nóng)機(jī)具近來的農(nóng)機(jī)具修理人員前去修理。

《(二)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展路線》

(二)我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展路線

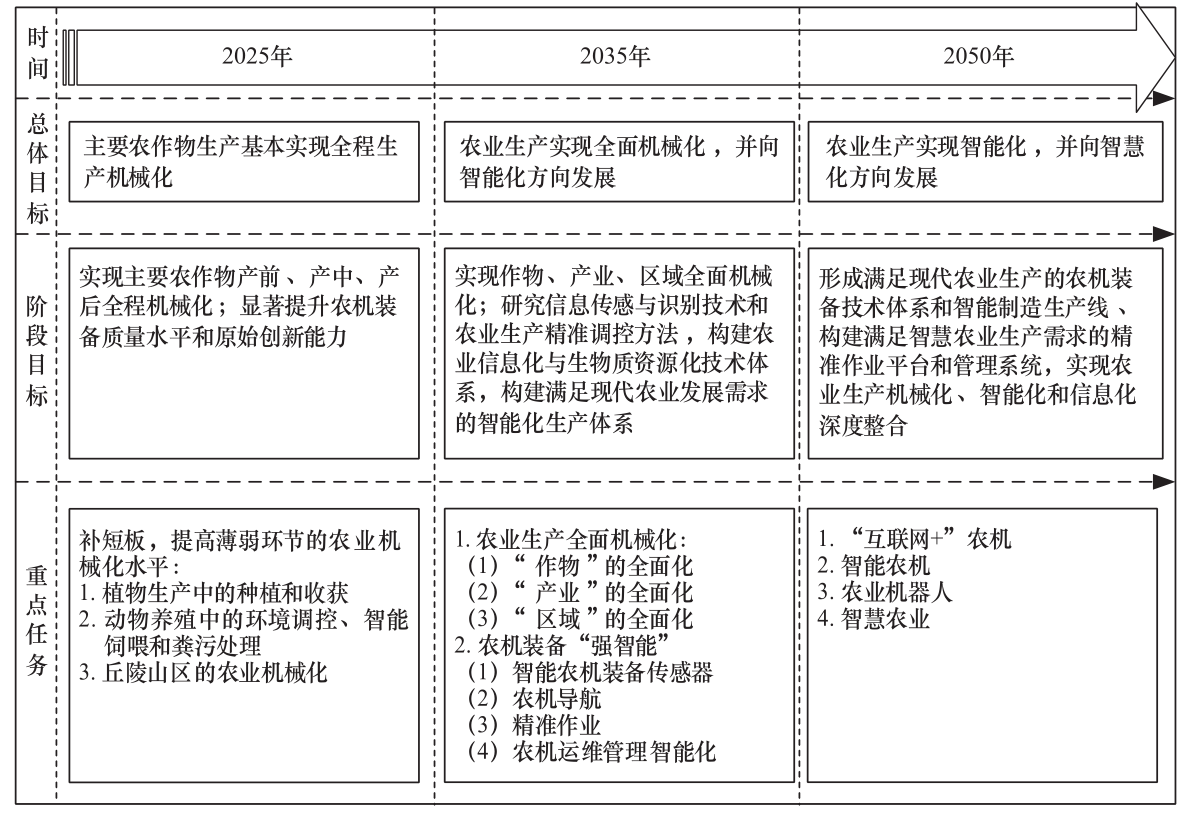

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展路線如圖1所示。總體目標(biāo)為:到2025年,我國主要農(nóng)小麥生產(chǎn)基本實現(xiàn)全程機(jī)械化;到2035年機(jī)械制造技術(shù),我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)全面機(jī)械化,并向智能化方向發(fā)展;到2050年,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)智能化,并向智慧化方向發(fā)展。

《圖1》

圖1我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展路線圖

《六、對策建議》

六、對策建議

《(一)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具武器研制和創(chuàng)新體系建設(shè)》

(一)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具武器研制和創(chuàng)新體系建設(shè)

一是要強(qiáng)化各級農(nóng)機(jī)具武器創(chuàng)新平臺建設(shè)。對已完善的各級農(nóng)機(jī)具武器創(chuàng)新平臺要進(jìn)一步明晰定位,加強(qiáng)責(zé)任,提升產(chǎn)出。同時,按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)須要,新增“動物-環(huán)境-設(shè)施”等一批重點實驗室和工程中心。二是要強(qiáng)化“產(chǎn)學(xué)研”融合創(chuàng)新。國家和有關(guān)部門要進(jìn)一步頒布相關(guān)新政,支持農(nóng)機(jī)具武器企業(yè)加強(qiáng)科技創(chuàng)新力度,使農(nóng)機(jī)具武器企業(yè)逐漸成為我國農(nóng)機(jī)具武器技術(shù)創(chuàng)新的主體。三是要創(chuàng)新科研項目立項和管理機(jī)制。要著力改變過去科研立項時小而散、立項后各干各的局面。

《(二)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具推廣體系建設(shè)》

(二)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具推廣體系建設(shè)

一是強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具推廣隊伍建設(shè)。強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具推廣體系建設(shè),因地制宜建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)具服務(wù)站,構(gòu)建農(nóng)機(jī)具推廣人員培訓(xùn)機(jī)制。二是著力解決好農(nóng)機(jī)具推廣的經(jīng)費問題。根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》,各級人民政府應(yīng)將農(nóng)機(jī)具推廣經(jīng)費列入本級財政預(yù)算中,并按國家規(guī)定給與補助,籌建鼓勵農(nóng)機(jī)企業(yè)創(chuàng)新新技術(shù)和新機(jī)具的推廣機(jī)制和推廣經(jīng)費。三是強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具推廣體系管理和服務(wù)創(chuàng)新。市級農(nóng)機(jī)具推廣機(jī)構(gòu)應(yīng)按照國家農(nóng)機(jī)具發(fā)展規(guī)劃和各市農(nóng)機(jī)具發(fā)展需求,擬定發(fā)展規(guī)劃和年度重點工作,明晰目標(biāo),落實舉措。

《(三)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)體系建設(shè)》

(三)強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)體系建設(shè)

一是強(qiáng)化政府的引導(dǎo)作用。各市、市、縣農(nóng)業(yè)主管部門應(yīng)按照本地的資源稟賦,制訂本地區(qū)農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和相關(guān)新政。二是強(qiáng)化新政支持。對農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)組織訂購農(nóng)機(jī)具給與更多的購機(jī)補助和按揭;對農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)組織的機(jī)庫、機(jī)棚等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給與用地和房貸等支持;對農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)建設(shè)所需的啟動經(jīng)費、事后補貼和保險等提供支持;對農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)人員的學(xué)歷提高、人才培訓(xùn)和隊伍建設(shè)等提供支持。三是指導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)組織管理和服務(wù)創(chuàng)新。規(guī)劃與建設(shè)區(qū)域性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)平臺,構(gòu)建完善規(guī)章制度,強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)組織與各種新型經(jīng)營主體的聯(lián)合與合作,創(chuàng)新服務(wù)模式,強(qiáng)化農(nóng)機(jī)具社會化服務(wù)信息平臺建設(shè)。

《(四)推動智慧農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)》

(四)推動智慧農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)

一是探求完善多元主體共建模式。推動智慧農(nóng)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建,推動編制智慧農(nóng)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃,確定國家級、省市級布局方案。二是強(qiáng)化智慧農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研制。重點攻破農(nóng)業(yè)專用傳感,強(qiáng)化農(nóng)業(yè)虛擬現(xiàn)實、人工智能和區(qū)塊鏈等新技術(shù)研制;施行農(nóng)機(jī)具武器智能化改建升級工程;建立智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺,加強(qiáng)個性化、智能化、精準(zhǔn)化的生產(chǎn)管理服務(wù)。三是構(gòu)建完善示范區(qū)管理營運機(jī)制。創(chuàng)新示范區(qū)管理體制和投資、建設(shè)、運營形式,通過政府訂購服務(wù)、貸款貼息、政府和社會資本合作以及風(fēng)險基金等形式,鼓勵更多金融和社會資本投入示范區(qū)建設(shè)。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科

相關(guān)文章

為您推薦

中國裝備工業(yè)十年綜述:規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張大國重器亮點紛呈

2024-01-26 16:02

油墨,我又來啦!河南省的大學(xué)、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院

2024-01-26 11:03