西安交通大學破高校工程人才培養困境,做實校企雙導師制

更新時間:2025-05-20 10:13:24作者:佚名

目前,我國高校在培養工程類人才的過程中遭遇了諸多挑戰。研究生教育中,專業型與學術型培養模式趨于一致,校企合作流于形式,而“雙導師”制度則存在名不符實的問題,這些現象在高校中依然較為常見。

為解決難題,西安交通大學加速打造校企合作創新實體平臺,攜手航天科技第六研究院、陜西鐵路軌道交通集團、華為公司、中國移動通信集團公司等超過兩百家的行業領軍企業及科研機構簽訂合作協議,成功構建了80余個深度合作的創新聯合體。此舉旨在攻克科研難題,同時也為人才培養創造了豐厚的環境。

以此為基礎,西安交通大學深入實施校企合作“雙導師”模式,通過共同攻克技術難題,致力于培育一批具有創新精神的工程領域杰出領軍人才。

在“槍炮聲”中鍛煉實戰能力

在成功被西安交通大學電氣工程學院錄取為碩士研究生之后,李浩坤體驗到了許多與以往截然不同的感受。

在校期間的前六個月,他致力于深入的學習,期間,他的學校導師以及企業導師已經對未來的發展路徑進行了周密的安排。進入研究生一年級下半學期西安交通大學考研論壇,李浩坤成功加入了平高集團——西安交通大學電力裝備技術研究院,在那里,他承擔了發電設備在線檢測的任務。

李浩坤不禁感嘆,竟然這么迅速就能進入企業進行實踐,更令人欣喜的是,研究院竟然位于創新港校園之中,極為便利。他表示:“唯有在西安交大,我們才能同時兼顧學業與實習。”

彭子洋,一位博士研究生,正在手術室現場對自創的微創手術采集及記錄裝置進行實際操作測試。

2013年之初,河南省的平高集團便派遣了技術專家,與西安交通大學攜手共建了聯合研究院。該研究院致力于針對國家關鍵戰略需求以及集團在新興電力系統領域的產業技術進行研發工作。

李浩坤的實習項目不僅包括在電腦前對數據進行整理,而且他還會前往平高集團西安分公司的工廠進行實驗操作。該工廠的設備與學校實驗室中的有所不同,遇到科研難題時,他會向學校的導師請教;而技術方面的問題,則由企業導師解答。這種實習模式是許多學校所不具備的。

在企業領域,李浩坤投身于無線傳感器的研發工作,該傳感器用于監測開關設備,其技術處于行業領先地位。與此同時,他還成功申請了相關領域的專利。

李浩坤之所以能夠享受到這樣的便利,是因為他成為了西安交通大學國家卓越工程師學院“百千萬工程”計劃中的一員。該計劃旨在針對國家經濟轉型升級以及重大工程建設等緊迫需求,致力于培養一批優秀的“操盤手”。

2010年,我國啟動了“卓越工程師教育培養計劃”西安交通大學考研論壇,隨后一系列新政策陸續出臺。到了2022年,教育部著手規劃并著手構建國家卓越工程師學院,西安交通大學對此給予了積極回應。

我國是全世界唯一一個擁有完備工業體系的國家,然而在集成電路等至關重要的核心技術領域,杰出工程師的數量卻遠遠無法滿足產業發展的需要,因此迫切需要對工程教育的供給模式進行改革。西安交通大學國家卓越工程師學院副院長張英佳指出,專業型研究生構成了卓越工程師隊伍的主要儲備力量,但在構建實體化、專業化的組織體系,以及與產業進行深度合作培養人才方面,仍有許多需要改進的空間。

從宏觀角度審視,傳統的“學科化、專業化、院系制”人才培養模式已難以跟上科技革命迅猛發展的步伐;具體來看,專業型與學術型研究生的培養呈現出高度的同質性,未能充分顯現出分類教育的宗旨。

不難發現其中的原因。目前,眾多高校缺乏工程化實踐環境,導致專業型研究生缺少實踐鍛煉的平臺;再者,“雙導師”制度執行不力,學校與企業分居兩地,企業導師的角色僅停留在系統記錄上。

如何突破困境?首先,我們要緊跟政策步伐,深化國家在關鍵領域的校企聯合培養模式,通過重大課題的攻關來提升學生的能力,實施工學結合的教育方式,并確保“雙導師”制的有效實施。其次,借助學校的創新聯合體平臺貝語網校,推行“急需高層次人才專項”以及“百千萬工程”計劃,確保學生能夠在校園內獲得工程實踐的機會。正如張英佳所言,西安交大期望學生們能在充滿挑戰的環境中真正得到鍛煉。

劉金鑫教授對這一點深表認同。在2020年,他率領團隊與中國航天科技集團公司第六研究院第十一研究所建立了合作關系,并在創新港校園內設立了“空天往返先進推進創新中心”。

航天科技六院負責了我國液體火箭發動機各類型號的研發任務。學生們與工程師并肩作戰,技藝因此得到顯著提高。“聯合研究院至今已成功培育出200余名工程碩士及博士研究生,校企雙方導師的角色仿佛‘慈母’與‘嚴父’,在他們的生活與學術道路上提供悉心指導。”劉金鑫表示,對企業而言,這猶如提前播下一粒種子,達成了“人才儲備”的目標。

依托這一創新的培養方式,在2024年11月,劉金鑫成功摘得“科德杯”首屆中國機械行業產教融合教育教學創新大賽的特等獎,同時,他所帶領的團隊亦榮獲全國卓越工程師培養優秀校企導師組的殊榮。

多位導師同上一門課

知識并非等同于實際操作能力。眾多學子在大學期間的學習往往局限于書本知識,對于如何將所學理論應用于實際產品開發,他們往往缺乏了解。

“卓越工程師教育培養計劃”旨在培育那些擅長應對復雜工程挑戰的專業人才,并造就一批具備科學家般思維的杰出工程師。為實現這一目標,學生不僅需構建堅實的科學知識架構,還需重視理論與實踐的結合。那么,我們該如何達成這一標準呢?

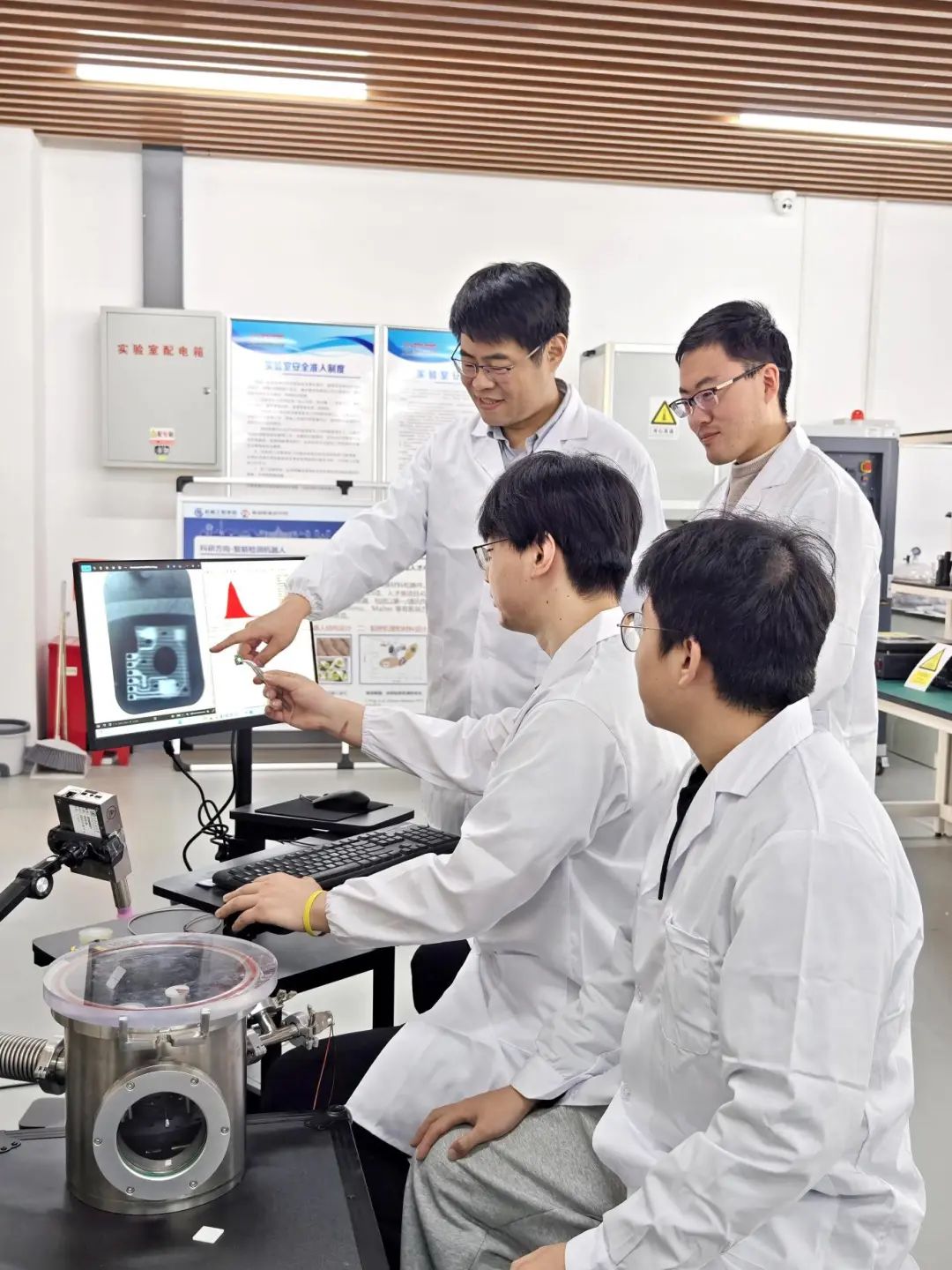

彭軍,位于后排左側,正與同學們在實驗室里熱烈探討,關于摩擦X射線產生的原理以及成像檢測的相關技術。

王小華教授指出,校企創新聯合體成功地將大學的基礎研究與企業產業化流程緊密融合,學生在此能夠目睹產品從研發、設計、試驗到生產的全流程。聯合體宛如一塊“磨刀石”,為學生提供了實踐鍛煉的寶貴機會。

學生們紛紛踏入企業進行實地鍛煉,與此同時,企業界的專家們也步入課堂,分享前沿的技術需求與理念。在這樣的背景下,西安交通大學順勢引發了一場教育革新,而這場變革的先鋒力量則非未來技術學院莫屬。

2020年5月,教育部推出了“卓越工程師教育培養計劃”的2.0版本,即未來技術學院的建設。這一計劃肩負著深化新工科、拓展新工科、突破新工科、再次啟航新工科的使命,目的是為了培育未來的科技創新領域的領軍人才。西安交通大學榮幸地成為了全國首批12所試點高校之一。

一年之后,經過一系列的融合與優化,誕生了人工智能、儲能科學與工程、智能制造工程以及醫工學等四個嶄新的工科領域。這些領域與傳統學科專業有所不同,它們匯集了西安交通大學眾多頂尖的工科專業,以學科間的融合為特色。

王小華身兼未來技術學院執行院長一職,他指出,科技創新的未來發展并非單一學科所能支撐,而是需要多學科之間的交叉融合。他進一步說明,學院聘請的教師均來自不同的學科學院,他們具有雙重聘任身份。

在這一背景下,眾多導師共同教授同一課程,這一做法已逐漸成為未來技術學院課堂教學的一大亮點。

彭軍教授擔任機械工程學院的教職,并且還肩負著未來技術學院智能制造專業2022級本科生的班主任職責。鑒于他曾在海外深造,學校特地邀請他為本專業學生量身定制課程,期望將這些課程設計得更加現代化,引入前沿的教學方法。

彭軍與機械學院的李博、朱子才、郭艷捷等教師共同打造了“新形態機器人設計與驅控”課程,他們各自憑借專業優勢,將材料設計、機械結構設計、電控設計、實驗測試等跨學科知識巧妙融合。此外,彭軍還時常邀請來自科研機構、企業以及兄弟院校的專家加入教學,豐富課程內容。

彭軍表示,這相當于一個綜合性的課程包,學生每學期似乎只需修讀一門課程,實則涵蓋了多個專業課程的內容。此外,企業導師的參與使得課程內容涵蓋了從基礎理論到關鍵技術再到實際應用的整個鏈條。與以往企業專家僅進行講座的形式不同,現在他們還會攜帶實際產品進入課堂。這種設計使學生能夠更早地接觸到科學界和產業界的最新需求。

在這種教學方式中,教師們不再機械地按順序講解教材內容,而是挑選出關鍵的知識點,幫助學生構建起完整的知識框架。學生隨后可以依據自己的需求進行“選擇性學習”,就如同逛超市挑選商品一般,需要什么就取什么。而授課教師則扮演著“導購員”的角色,隨時為學生解答疑問和提供指導。

項目是串聯這些知識點的核心需求,目前我們正以實現企業項目為最終學習目標,引導學生們進行學習。授課老師們會根據市場和技術需求,對課程內容進行實時調整和更新。彭軍表示,這樣的課程因其特性,可以稱之為項目制課程。

在西安交通大學未來技術學院,113門本科課程中,其中101門課程由多位教師共同授課,另有61門課程邀請到了企業專家共同參與教學。

“未來”:教學、科研、產業的集合

自踏入西安交通大學未來技術學院本科生行列的那刻起,這些學子便具備了持續深造至博士的資格,而本碩博一體化培養模式則讓他們得以專心致志投身科研工作。

王小華強調,需歷經十年錘煉,精心培育出能夠引領未來科技發展的杰出人才。

為了提高人才培養的檔次,西安交通大學在課程設置、師資隊伍建設、學位評估體系等多個領域持續進行優化。在這些工作中,諸多細節之處都體現了學校的精心策劃,諸如實施課程與項目、競賽相結合的教學模式、強調學生家國情懷的培養、增強學生的領導力等。

彭子洋博士研究生及王志博一同出席了第六屆智慧醫療創新大賽的全國總決賽答辯環節。

未來技術學院堪稱教育、科技、人才融合發展的典范,具備三項核心職能:培養人才的學府,科研創新的中心,以及未來產業和學科的培育基地。副院長方敏指出,該學院已成功孵化出醫學與工程交叉的專業,并在業界產生了積極的引領效應。

彭子洋和王志博,作為醫工學領域的博士研究生,深感他們是學科交叉培養模式的最大受益者。他們共同研發并設計了我國首個微創腔鏡外科手術導航體系,這一成果使得他們榮獲了6項國家級競賽獎項,同時申報了8項專利。此外,他們還以第一作者的身份,在SCI收錄的期刊上發表了4篇論文。憑借這些卓越成就,他們均被授予了首屆西安交通大學“產教融合之星”的稱號,而這一榮譽全校僅授予了10人。

兩人聯手的“化學反應”產生于2022年。

彭子洋在臨床醫學專業已攻讀兩年碩士學位,此刻他轉投未來技術學院,致力于醫工學方向的博士學位學習。他之所以作出這樣的決定,是因為他內心早已孕育了科研的種子——即人工智能技術與數字化外科手術的融合。

當前,眾多醫院的電子病歷系統顯得較為簡略,缺乏對病人治療進程的系統性及數字化處理,這一領域或許有待于更加科學化的提升。彭子洋渴望借助人工智能技術為患者提供便利,然而,由于專業領域的差異,他在項目推進過程中遭遇了不少難題。

在攻讀博士學位前的暑假時光里,彭子洋邂逅了即將成為同窗的王志博,這位來自人工智能領域的天才少年。他們很快便洞察了彼此的意圖,于是,兩人一拍即合,情投意合。

在西安交通大學攻讀本科階段,王志博便頻繁投身于醫療項目的技術研發工作,正是由于他對這一領域濃厚的興趣,促使他決定在未來的技術學院繼續深造,攻讀醫工學方向的博士學位。

經過一段時間的磨合,他們的研究目標愈發明確:他們計劃利用人工智能技術,對數字化手術中獲取到的關鍵步驟影像進行識別和分類,進而編制出一份較為規范的手術流程報告。

這項技術被他們喻為醫生的“機密助手”,它將在手術的各個環節為醫生提供支持。在手術前,醫生能夠借助圖文并茂的資料向患者及其家屬詳細闡述手術流程,相較于以往僅以文字記錄的病歷,這種形式無疑更為直觀易懂。手術過程中,醫生能夠依據事先識別的圖像來辨識解剖的界限以及血管和神經的分布狀況,而基于大數據分析得出的同類手術報告,則能幫助醫生更好地把握手術的進程。術后,它依然可以幫助醫生更好地開展隨訪,進而優化治療方式。

創新實現從無到有的突破不易,而將這一成果推廣至更廣泛的應用領域則更為艱難,我們面臨的前行道路依舊漫長。彭子洋和王志博都深感慶幸,他們恰逢其時地加入了未來技術學院,在這里,他們得以沐浴在濃厚的創新創業氛圍之中。

西安交大未來技術學院在過去的三年多時間里取得了顯著成果。其中,大約有7.1%的本科生以第一作者的身份在SCI/EI收錄的期刊上發表了論文;22%的本科生曾申請過發明專利或軟件著作權;高達89%的本科生參與了各種創新創業競賽。

原文刊登于《當代陜西》2025年第4期

報道鏈接: