王陽明告訴你:為學(xué)為和集體無意識(shí)當(dāng)中也說不定,以至于無為..

更新時(shí)間:2023-02-10 15:04:14作者:佚名

“為學(xué)日益,為道日損,損之又損,以至于無為...”這是《道德經(jīng)》第48章的內(nèi)容。而“知行合一”則是明朝大儒王陽明提出的理論,王陽明所提倡的心學(xué)的核心內(nèi)容是:無善無惡心之體,有善有惡意之動(dòng);知善知惡是良知,為善去惡是格物。

王陽明是儒家大賢,他的心學(xué)自然也是儒家理論;而《道德經(jīng)》則是道家的經(jīng)典。道與儒兩者怎么會(huì)聯(lián)系在一起?為學(xué)為道和知行合一又怎么扯上關(guān)系的,作者的腦洞是不是開得太大,思維有些奔逸了啊?!

兩者真的沒有聯(lián)系嗎?我們來看。

要想弄明白為學(xué)為道的含義,我們先來了解一下“人”這種動(dòng)物,看看它有什么特殊的地方。

人,簡單來說,就是肉身和靈魂的集合體。靈魂是否存在還不確定,所以我們不用這個(gè)詞,換一種說法:人是有硬件和軟件兩部分構(gòu)成的,硬件就是人的肉體,而軟件就是人的心靈。心靈包括已知的心理和未知的靈性兩部分。

未知的靈性尚未有明確的實(shí)證研究,但其存在是無可否認(rèn)的,例如第六感或心靈感應(yīng)等。但因其不確定性,我們也不提這一部分,關(guān)于人的軟件部分我們只說已知的人的心理。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

人的心理部分,我們?cè)鞣降?a href='/YanJiangGao/115741.html' title='哪所大學(xué)的心理學(xué)好?' target='_blank'>心理學(xué)理論。眾多西方心理學(xué)家經(jīng)過研究,將人的心理分為意識(shí)、潛意識(shí)和集體無意識(shí)三部分。

經(jīng)過一百多年的研究發(fā)展,人的意識(shí)部分已經(jīng)被挖掘的差不多了。差不多并不是全部,畢竟人的大腦也才開發(fā)了很少的一部分。至于潛意識(shí)部分,人類也已經(jīng)了解了很多了。但對(duì)于集體無意識(shí)部分,人類的認(rèn)識(shí)還是很少的。或許人的靈性部分就隱藏在潛意識(shí)和集體無意識(shí)當(dāng)中也說不定,畢竟,人類并未完全認(rèn)識(shí)人的各部分心理。

以上所說的心理學(xué)理論,是西方對(duì)人的軟件部分的認(rèn)識(shí),與我們東方傳統(tǒng)的認(rèn)識(shí)并不一樣。東方人對(duì)于人的軟件的傳統(tǒng)認(rèn)識(shí),中國人更多說靈魂,神識(shí)等;而佛教則說第六意識(shí)(眼耳鼻舌身意六根)、第七末那識(shí)和第八阿賴耶識(shí),和西方的心理學(xué)理論有些相似。

東西方的理論知識(shí)雖有不同,但有一點(diǎn)是相同的,那就是東西方神話中都認(rèn)為人是被神(上帝)制造出來的。我們單說中國的神話女媧造人:女媧娘娘用泥土捏出了人的身體(想想我們?nèi)祟愔圃斓臋C(jī)器人,用各種材料制造出機(jī)身),然后對(duì)著泥人吹一口氣,賦予它靈魂(人類寫好了軟件程序,安置于機(jī)身之中,然后啟動(dòng)),人就出現(xiàn)了;娘娘累了,不想再捏人了,就用藤條蘸著泥水然后甩出,泥水滴落在地上,就形成了人(人類科技發(fā)展,可以利用人體單細(xì)胞克隆出人,或者用單細(xì)胞無性繁殖出單個(gè)人類)。仔細(xì)想想,如果人類科技持續(xù)發(fā)展,發(fā)現(xiàn)了可生長金屬,并將之用于AI技術(shù),是不是就可以真的造出人了?細(xì)思極恐啊!

扯遠(yuǎn)了,再回到我們的主題上。我們現(xiàn)代人已經(jīng)把自己老祖宗傳下來的好東西都丟了,轉(zhuǎn)而學(xué)會(huì)了西方人的理論。這或許是因?yàn)槲鞣饺说睦碚摵唵我锥夷軐?shí)證,而我們老祖宗的東西卻太高深了,像“無善無惡心之體,有善有惡意之動(dòng)”這種理論,沒有足夠的學(xué)識(shí)真的很難理解。而且,靈魂,神識(shí)這些東西,基本沒法用現(xiàn)代科學(xué)(肉眼借助機(jī)械能夠觀察到)進(jìn)行實(shí)證。但無論何種原因,總之是背離了老祖宗的治學(xué)道路,讓人傷感。

事實(shí)已是如此,我等也無力改變了,只能接受了。現(xiàn)在,我們就用西方的理論知識(shí),來解讀老祖宗的智慧,嘗試用現(xiàn)代人能聽得懂的心理學(xué)知識(shí),來解讀“為學(xué)為道”,并用這種思維理解“為學(xué)為道”與“知行合一”之間的關(guān)系。

要用心理學(xué)理論來解釋我們的經(jīng)典理論,我們得先弄懂心理學(xué)的理論知識(shí)。現(xiàn)在我就簡單介紹一下心理學(xué)中的意識(shí)和潛意識(shí)知識(shí)。

意識(shí)與潛意識(shí)

意識(shí),作為六根(眼耳鼻舌身意)之一,是前五根的綜合反映。它的思維方式是抽象的邏輯思維,當(dāng)然也能進(jìn)行形象思維運(yùn)算。

而潛意識(shí),它的運(yùn)算規(guī)則則是運(yùn)用意象,也就是純粹的形象思維方式。

意象是什么?意象一詞有兩種表達(dá),一種是傳統(tǒng)意義,一種是心理學(xué)專用名詞。傳統(tǒng)的意象一詞,是一種藝術(shù)表達(dá),指的是文字等藝術(shù)表達(dá)在人腦中形成的帶有情感意義的圖像形式,例如詩詞中所描述的場景。心理學(xué)中的意象,指的是人腦中對(duì)現(xiàn)實(shí)世界或人自身的情感情緒所形成的靜態(tài)或動(dòng)態(tài)圖像式反映,例如人腦海中泛起的狗的形象。下面所提意象,皆為心理學(xué)專屬名詞。

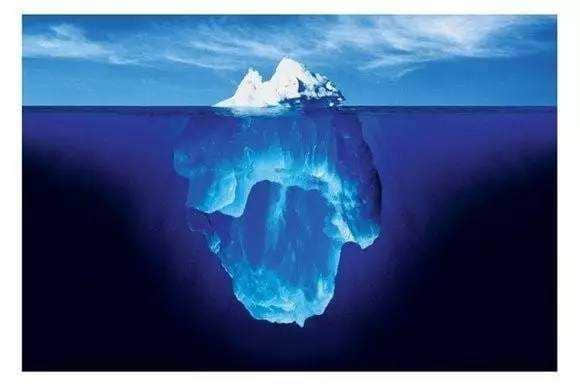

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

意象的表達(dá)語法是象征潛意識(shí)操控術(shù),也就是說,潛意識(shí)中的意象,可以通過象征意義,翻譯成意識(shí)能夠識(shí)別的語法表達(dá)。例如,夢(mèng)是意象的一種形式,我們可以利用對(duì)意象象征性的理解來解讀夢(mèng),如經(jīng)典夢(mèng)境太陽入懷,這是多么明顯的懷孕象征。

潛意識(shí)和意識(shí)的互動(dòng)方式,就是對(duì)意象的歸納和解讀。也就是說,我們意識(shí)所知的內(nèi)容,要進(jìn)入到潛意識(shí)中,需要通過意象化,就是將之轉(zhuǎn)換成意象才行;而潛意識(shí)的內(nèi)容要浮現(xiàn)到意識(shí)層面,就要將意象解析為意識(shí)能夠理解的字詞語言等符號(hào)。這就像是計(jì)算機(jī)運(yùn)算系統(tǒng),終端系統(tǒng)的軟件所形成的圖像文字等內(nèi)容,要存儲(chǔ)到后臺(tái),就得轉(zhuǎn)換成程序代碼才行,這是一個(gè)道理。

而當(dāng)潛意識(shí)的意象沒有解讀到意識(shí)層面的時(shí)候,潛意識(shí)對(duì)意識(shí)的影響,是通過情緒情感的流動(dòng)來表達(dá)的。

明白了這些,我們?cè)賮砜礊閷W(xué)為道及知行合一。

為學(xué)為道:

為學(xué),就是學(xué)習(xí),是六根對(duì)現(xiàn)實(shí)世界認(rèn)識(shí)和反映,以及意識(shí)對(duì)文化語言等知識(shí)的攝入,是對(duì)意識(shí)的開發(fā)。為學(xué)日益,就是隨著人的自然成長以及對(duì)各種知識(shí)的學(xué)習(xí),意識(shí)所攝入內(nèi)容逐步增多,意識(shí)的開發(fā)越來越充分。這是一個(gè)漸進(jìn)的增加過程。

為道,也可以說是修行,是對(duì)世界本質(zhì)的理解和認(rèn)識(shí)。世界的本質(zhì)是從我們?nèi)粘K鶎W(xué)所知的內(nèi)容中提煉出來的,是非常簡單的,因此為道就是去偽存真、去繁從簡的過程,這叫為道日損。

表面看來,為道和為學(xué)是完全相反的過程,但其實(shí),“為道”需要以“為學(xué)”為基礎(chǔ),“為學(xué)”發(fā)展的最終結(jié)果也是“為道”,所以兩者是相互作用的。

關(guān)于無為,我只能理解到其不是不作為,至于如何為才算是“無為”,請(qǐng)恕我學(xué)識(shí)淺薄,實(shí)在是不懂。

用心理學(xué)知識(shí)來解讀,就是說,人的前半生是用來學(xué)習(xí)和認(rèn)識(shí)世界,也就是建立三觀的。而等到心理成熟了,知識(shí)面拓展到一定程度,意識(shí)層面所收納的各類知識(shí)內(nèi)容就改壓縮成意象,收歸潛意識(shí)層面,成為一個(gè)人的內(nèi)在素質(zhì)和氣質(zhì)了。再到一定階段,有了豐厚的積累的人就該反過來提取潛意識(shí)的意象,發(fā)掘自身潛力,開始認(rèn)識(shí)自己了。最后,當(dāng)一個(gè)人完成了內(nèi)外整合,徹底認(rèn)識(shí)自己之后,就進(jìn)入了最后的為道階段,直至達(dá)到無為,用儒家的說法就是“隨心所欲不逾矩”的境界了。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

理解了為學(xué)為道潛意識(shí)操控術(shù),你又該問了,這與知行合一有什么關(guān)系呢?下面我們就來說一說“知行合一”。

知行合一:

行就是行為。人是軟硬件合一的,軟件是指揮者,硬件是執(zhí)行者。也就是說,我們的行為舉止,是受軟件,也就是由心理操控的。這個(gè)心理,是整體的心理,也就是意識(shí)、潛意識(shí)和集體無意識(shí)的綜合。

知行合一的“知”,指的是知識(shí),也就是我們通過學(xué)習(xí)研究或?qū)嵺`總結(jié)所知道的理論知識(shí)。這些知識(shí)內(nèi)容先是進(jìn)入我們的意識(shí)層面,然后經(jīng)過選擇壓縮成意象而進(jìn)入潛意識(shí)層面,再經(jīng)過篩選壓縮后融合進(jìn)集體無意識(shí)層面,層層遞進(jìn),也層層精煉。而最初級(jí)的,只存在于我們意識(shí)層面的內(nèi)容,算不上是我們的知識(shí)。就像是有人能夸夸其談,辯才無礙,大道理一套一套的,張口就來。但雖然能說,但他的行為卻沒有嘴上說的那么溜,大道理能說卻不能做,這種人就是典型的知行不合一,也就是說他的知識(shí)只存在于意識(shí)層面,并沒有整合進(jìn)潛意識(shí)乃至更深的層面,因此算不上是他的知識(shí)。

由此可見,所謂“知行合一”,指的是理論知識(shí)只有能夠指導(dǎo)或影響我們的行為的程度,才算是我們所真正掌握的知識(shí),否則就不算是我們的知識(shí),也就是說我們還是不懂。歷史上著名的“紙上談兵”,就是典型的知行不合一,也就是說,趙括其實(shí)并沒有真正掌握兵法知識(shí)。

綜上可知,為學(xué)是基礎(chǔ),人天生就是會(huì)學(xué)習(xí),能學(xué)習(xí),懂學(xué)習(xí)的;知行合一是中間的階段,也就是把所學(xué)知識(shí)歸納整合,收歸潛意識(shí),真正融合進(jìn)人格當(dāng)中,成為自身的一部分;而為道,則是為學(xué)的終極形態(tài)--透過現(xiàn)象看到本質(zhì)!

這就是我所理解的為道為學(xué)及知行合一。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科

相關(guān)文章

為您推薦

風(fēng)水堂:夢(mèng)中以各種各樣“怪異”的方式不斷涌現(xiàn)

2023-02-10 15:05

潛意識(shí)操控術(shù) 一個(gè):到底是什么決定了我們的命運(yùn)

2023-02-10 14:01

我國來說班級(jí)活動(dòng)方案——提前祝愿全國教師教師節(jié)快樂

2023-02-10 11:05