【蒙古記憶】黑水國遺址一起了解一下這段故事

更新時間:2022-12-29 16:02:01作者:佚名

河西走廊,自古就是多民族碰撞生活的地方。

在漢武帝之前河西走廊上生活著許多少數民族,其中祁連山下就生活著一支我們都聽說過的大月氏,后來他們西遷留下了一段血與淚的往事。今天我們就來張掖黑水國遺址一起了解一下這段故事。

在張掖市西北方向,黑水河沿岸就有一處古跡,這里遍布這從西漢之前一直到明朝的城垣遺址。被當地人稱為張掖老城,可見張掖市的興起與這里也有著千絲萬縷的聯系。這里就是黑水國遺址。

黑水國遺址分為南城和北城兩個部分,這其中南城堡保存相對完整,而北城則很難發現蹤跡了,南北二城的分界就是如今的312國道。

雖然說北城很難找到蹤跡,但曾經它的地位是要高于南城,而且年代也更加久遠。南城之所以保存完好是因為秦漢以后城垣被沙漠掩埋,到了唐代、明代都在南城的位置重新修復,以至于又過了幾百年我們還能清晰的看到城池的輪廓。

北城雖然歷史更加悠久,但如今蹤跡難尋,所以想看黑水城遺址我還是推薦大家來南城,這里除了明代遺留的城市,還有漢代的糧倉和官道。除此之外還能了解黑水河改道導致氣候變化和城市發展變化的過程。也是個不錯的體驗。

在西漢時期,小月氏在這里建立了黑水國,并把這里當成了自己的都城,那大月氏和小月氏有什么關系呢?其實他們是一個民族,在西漢文帝時期,匈奴和月氏一直在爭奪河西走廊,結果就是匈奴大敗月氏,把國王的頭顱做成了酒壺,月氏人被迫離開他們的故土西遷,并在中亞地區定居下來,而沒有走的月氏人則投靠了匈奴,被稱為小月氏。

黑水國這里曾經就有先民建立國城池,但沒有成規模,幾經輾轉,小月氏人厭倦了游牧的生活,在這里建城堡,有黑水河的滋潤,有了發展農業的條件,人口越來越多,小月氏人就建立了黑水國。游牧民族在西漢時期,就是一直貫徹搶了就走的原則,讓西漢的邊民苦不堪言。文帝、景帝又采取和親和休養生息的策略,讓他們在這里肆無忌憚。

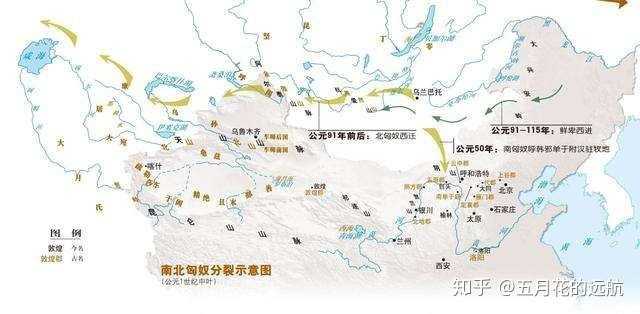

但對于他們來說也即將迎來滅頂之災。漢武帝上位后,雄才大略,在各個方向主動向匈奴出擊,霍去病兩次掃蕩河西走廊,第二次的時候領兵數十萬浩浩蕩蕩殺向西域。兵鋒所致,戰無不勝,橫掃河西走廊,封狼居胥。匈奴人不得不退回漠北老巢。本以為在漠北養精蓄銳,漢軍退回關內后,他們稍作休整又可以卷土重來。循環往復,得不到根本的解決。

但漢武帝的政策是徹底打垮匈奴河西走廊地圖,匈奴人連漠北都待不下去,只能轉西向多瑙河流域遷徙。西域從此再無匈奴人。漢朝也得以實現邊境的安穩。

之后漢武帝在西域建張掖郡,黑水國舊址就成為西域的屯兵堡壘,后來又從內地遷移過來很多漢人。西漢政府在此設立鱳得縣,隨后成為張掖郡治所,北城即在此期間所筑。北城延用了約700年左右。這里也成為西域連接東西方的中轉站。后來的絲綢之路發展壯大,這里也就成了西域商貿中心,把這個西域小城推向了新的高度。

北城用得好好的為什么又要建立南城呢?這就要從隋煬帝擊敗吐谷渾收復河西之說起,北城在吐谷渾占領時期沒有被好好地利用,加上沙化嚴重,隋煬帝決定張掖郡治由此向東南移至今張掖市區,北城逐漸廢棄。

南城取代了北城成為西域上一座重鎮。元代在此設立過“巴剌哈孫驛”,民間稱之“西城驛”,因此這里也被稱作“西城驛沙窩”,沙窩就是風沙囤積之地。明朝在此設立“小沙河驛”

南城東西長258米,南北長226米,總面積5.8萬平方米。城墻為土筑墻,大多數都是明朝時期修建,年代的久遠還有最后被人們遺棄,城墻所保留下來的也是斷斷續續。城內建筑物密集,不過都是殘存的遺址,部分內墻和建筑物上還保留有畫壁。城門經過幾百年的風雨侵蝕和自然風化,看上去蒼涼無比。

門口的百年沙棗樹同樣也見證了歷史的進程,從繁華到沒落,到如今人跡罕至。感嘆滄海桑田的同時也能沉浸在歷史之中。城門、城墻、茶樓、戲臺、將軍府經過幾百年的風化后留下的只是殘垣斷壁,還有斷斷續續的土墻令人憐惜。如此繁華的地方,又是張掖郡郡治所在的地方為什么沒有沿用至今,如今的甘州區連在了黑水河東岸,這又是什么原因呢?

隨著自然環境的變化,黑河水量不斷減少,城外原本一片汪洋的湖泊逐漸枯竭。甚至黑水河出現了改道和斷流,水量的減少就養不活更多的人口,城內人不斷往外搬遷,清朝中期河水斷流黑水國也就徹底被人們遺棄。

整個黑水國遺址又稱黑水國城堡,俗稱黑水國,民間也稱甘州老城,是“絲綢之路”上的著名驛站河西走廊地圖,見證了張掖的前世今生。