成語中的古代社會信息傳遞:書信、口頭及其他方式

更新時間:2024-07-31 17:54:12作者:佚名

古代文字

1. 信息載體

書信是古代重要的信息載體。“千里之外,信如面”。這里的“書”和“書”都是古代的信件,意思是“千里之外”見到書信,就如同親眼見到對方一樣。古人常用白綾寫信現(xiàn)代信息傳遞方式,然后斜封郵寄,所以書信也叫“白綾斜封”。古代交通不便,時有戰(zhàn)亂,書信多為報平安現(xiàn)代信息傳遞方式,所以書信被稱為“平安家書”或“報平安竹報”。尤其在戰(zhàn)亂時期,家書難以寄出,價值極高,于是就有了“家書難寄”、“家書萬金”等成語。電報這種稍顯現(xiàn)代的信息形式,直到清末才出現(xiàn),民國初年才開始用于政務(wù)。 “函電頻頻”這一成語就反映了當(dāng)時信電往來的頻繁。

口頭傳播也是古代社會信息傳播的重要載體。如“口耳相傳”是將信息從一個人傳遞給另一個人;“聲波傳揚(yáng)”是通過吟誦詩歌來傳播;“挨家挨戶講”是在各家門口講解;“跑來跑去講”、“跑來喊”是邊跑邊講故事;“高聲喊”、“高聲唱”是大聲宣傳,制造氣氛;“鳴鐘擊鼓”、“搖旗吶喊”是大張旗鼓,生怕別人不知道。

2. 信息傳遞

從成語反映的情況來看,傳遞信息的方式主要有三種:

一是人。例如“往來使者”中的“使者”就是傳遞消息或承擔(dān)使命的人,也就是信使。雙方互相派遣使者,就叫“往來使者”。

大雁來信

第二是鳥類。大雁在古代是傳遞信息的重要信使,就如同現(xiàn)代的信鴿一樣。大雁送信叫“雁足留信”,信鴿送信叫“飛鴿送信”,若沒有消息,就叫“衡陽雁破”。鸚鵡能說人話,能把事情告訴人。鸚鵡的言語也是重要的信息渠道,因此唐玄宗李隆基將鸚鵡命名為“青鳥使者”,這個詞后來成了郵遞員的代名詞。還有一種傳說中的青鳥,能奉太后之命傳遞信息。因此,傳遞信息的信使也可以稱為“青鳥送信”或“青鳥送話”。如果傳遞的信息頻繁,就叫“青鳥勤勉”。

第三是物品。物品不能傳遞信息,物品總要通過人來傳遞。但為了保密或為了某種意義,可以把信息裝進(jìn)物品里,所以物品也可以成為傳遞信息的手段或工具。比如“魚傳信”,信就是書信。魚不能送信,但委托人不委托委托人送信,只委托委托人把魚帶回家,就成了“魚傳信”、“魚傳信”。這句成語的出處,可以參見古樂府《長城洞飲馬》:“遠(yuǎn)方來客,留我兩條鯉魚,喚兒烹鯉魚,里有一封信。”

四、烽火。烽火是古代傳遞邊境信息的重要方式。烽火點(diǎn)燃,表示邊境有事發(fā)生;烽火熄滅,表示邊境安全。這類成語有“烽火漫天”,比喻邊境常有戰(zhàn)亂,國家不太平;“烽火沉寂,守望者寂靜”,比喻烽火熄滅,守望者聲音沉寂,邊境沒有戰(zhàn)亂;“煙火鳴鐘”,這里的“煙火”就是指烽火,邊境發(fā)生戰(zhàn)亂,就點(diǎn)燃烽火,警示百姓;“火煙滾滾”,比喻邊境常有警報,戰(zhàn)亂不斷,百姓苦不堪言。

古烽火臺

3.信息傳播速度與效果

雖然古代沒有光和電,但有些信息還是可以迅速傳播的。比如“不脛而走”是說信息傳播得很快;“早晨成功,晚上四散開來”也是說傳播得很快,早上做的事情,晚上就傳遍了各處;“捷報頻傳”是說好消息接踵而至;信息傳播的速度要看事情本身。好事和壞事傳播的速度是大不相同的,這也是為什么“好消息不出門,壞事傳千里”。

信息傳播不僅速度快,而且范圍廣。例如,“一傳十,十傳百”是指消息從一個人傳到另一個人,傳播范圍越來越廣;“家喻戶曉”是指信息傳播范圍很廣,家喻戶曉。

以下這些成語都體現(xiàn)了信息傳播的效果:“轟動”是指謠言四起,在一段時間內(nèi)影響很大;“風(fēng)波一城”是指某件事傳播得很快,到處都在談?wù)摚弧棒[得沸沸揚(yáng)揚(yáng)”形容消息傳開,到處都在談?wù)摚F(xiàn)在也用來形容反動言論十分囂張;“震驚世界”是指全世界都為之震驚。

4. 信息傳輸中斷

中國地大物博,靠信使的雙腿或騎馬傳遞信息,不僅速度慢,而且容易丟失,尤其是在戰(zhàn)亂頻繁的年代。因此,反映信息匱乏、信息中斷、信息一去不復(fù)返的成語很多,最常見的有:

泥牛落海,衡陽鵝斷,金瓶落井沉海

仿佛黃鶴消失得無影無蹤,只剩下洪橋一個人,手里拿著一只斷了線的風(fēng)箏

洪橋縱身跳入水中,消失得無影無蹤,風(fēng)箏斷了線,魚沉了下去,大雁也消失了。

這些反映信息中斷的成語大多都有典故,為了節(jié)省篇幅,我就不一一解釋了,如果讀者想了解更多,可以以此為線索去查一下成語詞典。

5. 信息失真

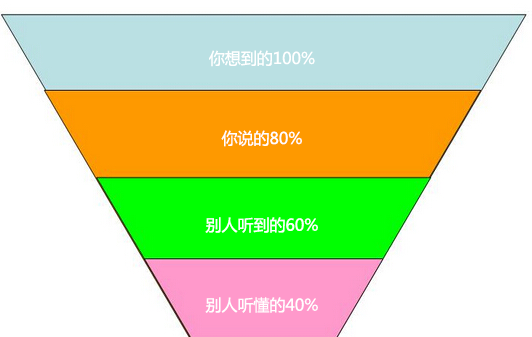

“失真”是現(xiàn)代信息學(xué)的術(shù)語,古代是沒有的,這里用來指信息傳遞的失真。因為古代信息傳遞的手段非常落后,人們靠“道聽途說”傳遞信息,難免“傳言有假”。再加上有些人“聞之信之”,“一人傳真,萬人傳假”。隨著謠言的傳播,連“丁公掘井”、“挖井尋人”這種不可能的事情都變得真假難辨了。可見,“謠言四起”、“謠言四起”、“三人成虎”都是隨時都有可能發(fā)生的。

6. 信息泄露

有些信息是公開的,而有些信息是不能公開的,或者在一定時期內(nèi)不能公開的。這種不能公開的信息,就應(yīng)該保密。我們要小心,不要走漏消息,因為“鸚鵡會說話”,也要防止“人多口雜”。然而,過早泄露信息的情況還是時有發(fā)生,這就是“漏風(fēng)”、“漏天機(jī)”、“漏春光”、“漏話”。還有一個成語叫“漏內(nèi)圈話”。“內(nèi)圈”是指女人住的內(nèi)屋,意思是圈內(nèi)的話傳到了外面。

鸚鵡會說話

7. 充分了解情況

消息靈通、見多識廣,被稱為“長眼飛耳”,或“文人不出家門,知天下事”。但這種消息靈通,多半是靠“耳目一新”的“耳目神”來傳遞消息的。這些人往往“耳目多”,這些“耳目多口舌”不僅能“探聽消息,打探情報”,還能“夸夸其談”網(wǎng)校頭條,“遠(yuǎn)吹近炫耀”,使消息靈通的人仿佛成了神。

- 000-200分上什么大學(xué)

- 200-250分上什么大學(xué)

- 250-300分上什么大學(xué)

- 300-325分上什么大學(xué)

- 大學(xué)排名

- 325-350分上什么大學(xué)

- 350-375分上什么大學(xué)

- 375-400分上什么大學(xué)

- 400-425分上什么大學(xué)

- 本科排名

- 425-450分上什么大學(xué)

- 450-475分上什么大學(xué)

- 475-500分上什么大學(xué)

- 500-525分上什么大學(xué)

- 一本文科

- 525-550分上什么大學(xué)

- 550-575分上什么大學(xué)

- 575-600分上什么大學(xué)

- 600-650分上什么大學(xué)

- 一本理科