印度高考:一場持久的拉鋸戰與中國的全國統一命題

更新時間:2024-04-24 15:14:37作者:佚名

2023年,中國高考報考人數將達到約1291萬人,再創歷史新高。 1977年10月在鄧小平同志的要求下恢復高考以來,新中國的高等學校建設和高校人才培養取得了長足進步。 短短40多年來,我國高校畢業生累計人數已達1.5億。

這些都得益于中國高考制度的優越性。 然而,在同樣是人口大國的印度,高考制度卻顯得相當不足。 印度的高考在世界上是出了名的難,尤其是頂尖大學。 錄取率遠低于中國學生清華、北大的錄取率。

印度高考:

一場曠日持久的拉鋸戰

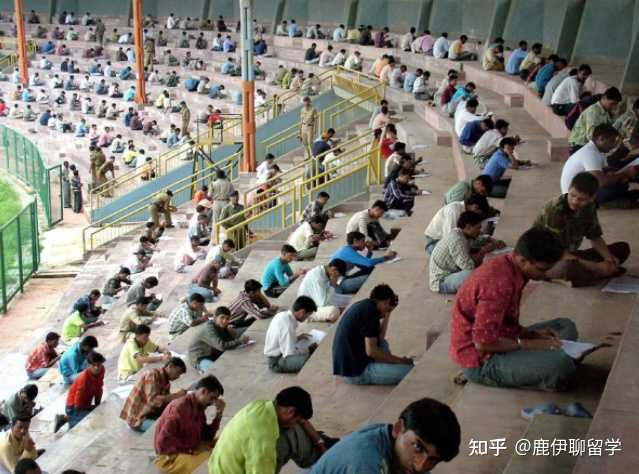

與中國全國統一命題、統一招生不同,印度的高考制度是開放的。 各大院校都設置了自己的問題。 考生可以根據不同院校的考試時間選擇??多個院校參加考試,而不是根據統一分數選擇院校。

如此一來,印度的高考就成了一場持久戰、惡戰。 每次高考幾乎都是從畢業到新學年開始,歷時三個月。 很多學生是在收到錄取通知書后才知道還有幾天就要開學了。 。

這里的一個很大的缺點是選項被最小化。 在中國,高考成績是通用的,任何學校都重要,所以考前沒有自愿選擇。

印度的候選人一旦選擇了幾所學院和大學,就無法更改。 如果你表現不正常,你將無法進入大學學習。 畢竟,雖然印度高校可以用幾個月的時間來招收學生,但考生卻不能連續幾個月參加高考。

由于印度嚴格的種姓制度,婆羅門、剎帝利作為國家的“高層”人士,擁有最好的生活條件和教育資源,而處于社會底層的吠舍甚至首陀羅只能過著艱難的生活。生活。 在這種班級幾乎固化的情況下,高考就成了底層民眾唯一的出路。

相比之下,在中國,即使你高考落榜,仍然有很多大專院校并不要求你高分就讀,有些職業學校也會為落榜者提供實習名額。

印度的高校建設相對不正常。 國內高校大多以理工科為主。 綜合性院校僅有幾十所,人文社會科學類院校更少。 印度的高考制度決定了高校在招生時可以有更加靈活的考試,其中最著名的就是JEE。

JEE是指以印度理工學院為主導的印度國內數十所理工學院聯合招生考試。 這些學校堪稱印度的“雙一流”,其中的佼佼者印度理工學院近年來每年申請人數都超過了。 一千萬。

具體來說,印度理工學院在全國共有7個校區。 每個校區只會招收1000多名考生,總人數只有10000人左右。

千萬人報考,萬人被錄取。 印度理工學院的各個校區之間也存在差異。 如果看看最著名、分數要求最嚴格的孟買學院1000名學生的錄取率,十萬分之一的概率真是離譜……。

因此,印度理工學院的錄取率低于清華大學和麻省理工學院,通過考試的難度也高于清華大學和北大。 印度還有一個笑話,“一流的學生去印度理工學院,二流的學生去麻省理工學院”。

印度理工學院,遍布印度和世界各地

頂尖工程學院之一

印度理工學院令人難以置信的錄取過程:

Sad國際數學奧林匹克競賽

能難倒1000萬人的印度理工學院考試到底是個什么怪物?

印度理工學院的考試是JEE,但是在JEE考試之前,所有打算申請印度理工學院的考生還要參加畢業考試。 這次畢業考試是印度國家教育委員會組織的全國統一考試。

畢業考試并不是很難,只要稍微認真一點的學生都可以順利通過。 不過,印度理工學院對初試學生的要求是畢業考試成績排名前20%的學生。 也就是說,每年有1000萬考生有意報考印度理工學院,但有資格參加最基本的初試的只有100萬多人。 。

第一次考試就已經暴露了這所大學的恐怖:180分鐘,90道選擇題。 這項初步測試完全由客觀問題組成,僅測試科學和工程學科的知識。 每道題的難度都不亞于中國數學高考最后的“小題”。

這樣的題型設計顯然是完全理性的。 不存在主觀問題。 對就是對,錯就是錯。 這是非常公平的。 當然英語作文,在這100萬人中,也有一些運氣不好的考生,連續答對了十幾道題,擠進了20%。

但進入復試,一切運氣都將破滅。 復試由一系列復雜的題目組成,題型每年都會發生變化。 一般來說,有單選題、多項選擇題、簡答題、計算題等。

復試的難度超乎人們的想象,很多期末題都超越了高中領域。 而這,就是最后20萬人爭奪5%的生死場。

“榜單發布”當天,最后20萬人連續幾個不眠之夜都睜著眼睛,眼睛一眨不眨地刷新著瀏覽器。 看到自己被錄取了,學生們不管外表如何,常常興奮地嚎叫。

而那些未能獲勝的候選人往往當場淚流滿面。 最可怕的是一些學生的心理承受能力很差。 有的甚至因為無法接受最終的結果而當場暈倒。 印度20歲以下自殺者中有25%是由于高考失敗。

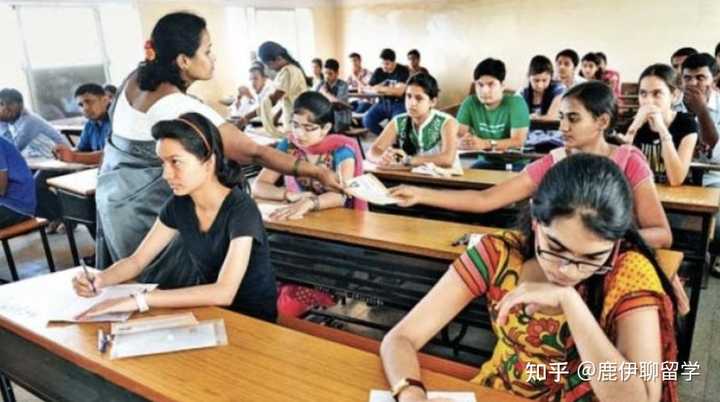

面對如此殘酷的競爭,僅僅靠校園里最基本的課堂學習根本不足以應對。 因此,印度有很多私立補習班。 這些補習班通常擁有一流的師資,有專門的學校和完善的管理機制。 在這里,學生可以獲得最好的教育條件。

私人補習唯一的缺點就是貴! 一些私立教學機構收取20萬盧比的入場費(1元人民幣約合11盧比)。 加上學生一年的考試材料、吃喝和生活費,每年至少需要30萬盧布才能滿足需要。

最新數據顯示,印度人均年收入在11萬盧比左右。 僅私立教學機構的費用就占家庭收入的80%以上。 印度每年在私立教學機構上的支出超過 260 億美元。

投資和風險都這么大,那么回報率是多少呢?

印度理工學院被譽為“科學皇冠上的明珠”,在世界范圍內享有很高的知名度和影響力。 幾乎每一個從印度理工學院畢業的學生都可以去美國硅谷等世界頂級就業聚集區工作。

印度理工學院的畢業生全部都是IT人才,是互聯網產業集群中最受歡迎的人才之一。

獲得長期工作合同后,畢業生的生活得到了很大改善。 硅谷大公司的平均年薪在10萬美元左右,也就是每年700萬盧比。

但無論后來的成就和待遇如何,印度的高考畢竟是世界上最可怕的比賽之一。 如此瘋狂的高考制度背后的原因是什么?

揭秘印度高考如此瘋狂的深層次原因

與中國類似,印度高考無法妥善解決的問題在于人口眾多。 印度是繼中國之后世界上人口最多的國家,有13億人口。 從目前中國和印度的生育率和死亡率來看,印度將在10年左右超過中國,成為世界上人口最多的國家。

龐大的人口基數和極高的生育率,帶來了數量驚人的高中畢業生。 印度每年有多達1000萬候選人。

但值得注意的是高考哪有那么難,印度僅有約300所高等院校。 在同樣高考規模的中國,有3000多所高校可供考生選擇,錄取率卻相差十倍。

每個學院的招生名額極其有限,一般在1000到10000人之間,這意味著1000萬考生中只有200萬考生能夠成功入學。

內卷化是最近很流行的一個詞。 是指某一領域的發展已經停滯到一定程度,該領域的無序競爭開始瘋狂滋生并無限擴大。 印度高考真的成了“白菜”了。

俗話說,人多肉少。 印度的“肉”確實很難追求。 這是高考難的第二大因素,教育投入嚴重不足。

印度政府2020年的教育投資將超過9000億盧比,僅占GDP的2%左右。 同期,中國教育投入超過5萬億元,約占GDP的5%。

從印度目前的人口規模和教育水平結構來看,印度至少需要1000所左右的高等院校才能填補如此大的教育缺口。

三是產業發展不平衡造成的就業集中。 印度是農業大國,目前該國70%以上的農村人口仍直接或間接依賴農業為生。

不過,近年來,印度服務業發展迅速,尤其是IT、軟件和金融業。 這些產業需要大量的科技人才來支撐。 因此,在印度,理工科學生的就業前景最為廣闊。

放眼全球,理工科學生其實更容易找到工作,而中國家長也更傾向于讓孩子學習理工科。 但“偏”與“稍變形”卻是完全不同的區別。 科學和工程在印度就像在街上撿錢一樣受歡迎。

考生對理工科科目的執著追求,導致理工科院校招生過程無限卷入。 招生數量變化不大,但申請規模不斷擴大。 考試題目一年比一年難,私立教學機構也越來越受歡迎。

總體而言,目前印度高考的現狀是一個完全閉環,很難調解或打破,因為至少有了高考,下層種姓的人還有上升的空間。

我們不需要對印度高考現狀過于嚴厲。 印度是“金磚國家”之一,近年來勢頭強勁。 當社會進一步發展到一定程度時,情況就會改善。

教育是國家發展的基礎。 良好的教育環境可以培養出越來越多的優秀人才,從各方面對國家整體發展發揮重要作用。 除了高考之外,印度的中小學教育和成人教育也應該加強。

搞好家庭教育

用尖端人才捍衛我們在國際競爭中的地位

目前,印度成年人文盲人數超過3億,該國大力推動的掃盲運動成效并不十分顯著。 雖然小學入學率超過99%,但小學輟學率也高達30%以上,無效教育占很大比例。

為了解決教育問題,印度近年來也沒有不做出努力。 此前困擾印度最深刻的教育難題就是種姓制度。 種姓階層的分化使得教育資源難以分配給占該國人口大多數的低種姓人群。

因此,印度憲法明確規定不允許種姓歧視存在,也廢除了此前的“種姓不可接近”制度。 不可接近意味著印度的達利特人(低等人)沒有資格接觸高種姓的人或事物。 例如,過去達利特人不準在人行道上行走,不準進入宗教場所。

這種嚴重的歧視現象讓印度深感困擾。 盡管政府在憲法中不再承認種姓,但在人們的傳統生活觀念中階級劃分仍然非常明顯。 在高種姓人眼中,低種姓人只能做一些體力勞動,沒有資格接受教育。

印度政府目前非常重視低種姓人群的教育。 每年為低種姓群體留出30%左右的特殊招生名額,也為國有企業和機關事業單位的畢業生留出一定的就業機會。

目前,印度政府已取消公民身份信息證明中的種姓登記。 其意義在于逐步打破種姓差別,實現階級循環。 這樣,再過幾十年,印度的種姓意識形態就會得到很大的改善。

當今國際社會的競爭歸根結底是綜合實力的競爭,而提升綜合實力的關鍵因素在于人才帶來的技術紅利。 教育作為一個國家人才培養的基石高考哪有那么難,其重要地位不言而喻。

因此,各國歷來高度重視教育問題,尤其對接受高等教育的尖端人才展開了激烈的競爭。 其中,美國硅谷以其自由競爭的精神和豐厚的物質和精神回報,吸引了全球絕大多數科學人才的青睞。

中國還形成了中關村等科技產業集群,留住更多受過高等教育的國內人才,吸引國際人才。 面對這種互相追逐的局面,任何一個有志于參與國際競爭的國家都不會愿意手下留情。

高考真正選拔出合適人才的關鍵不在于題目有多難,選拔的學生有多稀有,而在于能否與國家經濟、人口等因素相協調。