水滸傳之潘巧云與和尚裴如海的區別

更新時間:2023-09-11 10:04:04作者:佚名

在《水滸傳》第四十三回至四十五回中,講了這么一個故事:楊雄的兒子潘巧云與僧人裴如海通奸,被楊雄的結拜兄弟石秀發覺,石秀將裴如海殺害,并和楊雄一起,在翠屏山將潘巧云殺害。

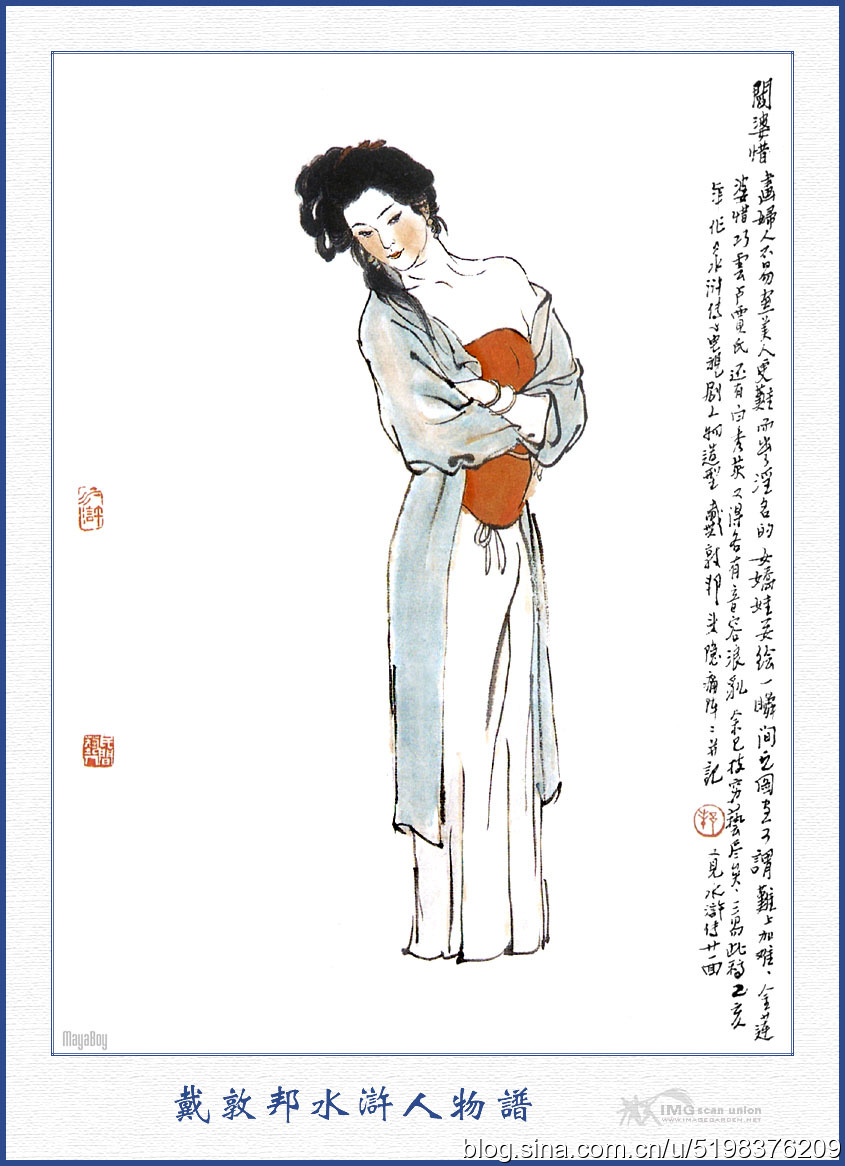

原著中的潘巧云:“黑鬒鬒鬢兒,細彎彎眉兒,光溜溜眼兒,彈牙口兒,直隆整形兒,紅乳乳腮兒,粉瑩瑩臉兒,輕縷縷身兒,玉纖纖手兒,一捻捻腰兒,軟膿膿肚兒,翹尖尖腳兒,花蔟蔟鞋兒,肉父親胸兒,白生生腿兒。”

因為《水滸傳》講,潘巧云在四川開州翠屏山被殺,使翠屏山也沾了些之氣。翠屏山,據清道光《薊州志》卷二《盤勝》說,此山在城東北,又稱“翠屏峰”,屬于大洼風公園。“翠屏峰在天成寺后拼命三郎石秀,古木干章,悉從石罅中進出,層層鱗砌,秋冬之交,綠翠參天,霜黃碧葉紛遍野,乃山之曲室,殆非人間”。但還有人稱翠屏山在浙江鄆城縣壽張集或平鄉縣西25里的茉莉莊,系水泊鄆城附近的一座小山。并說清朝時,翠屏山玉帶湖畔有潘巧兒、楊大牛訂為娃娃親,后潘巧兒為翠屏山僧人海能殺害占據,楊大牛因而大鬧翠屏山,殺害海能和巧兒,攻打鄆城。近人冒廣生《小三吾亭詩選》也有《翠屏山》五古一詩,有注說:“舞鶴樓,在薊縣城內大道,相傳即潘氏妝樓。”以上諸說紛紜,不過是小說家言,固未足信。

至于與潘巧云竄同作奸的貼身少爺迎兒,宋元筆記和話本多以少爺命名為“迎兒”者,如宋話本《簡帖僧人》說,皇甫松家13歲少爺名喚迎兒;《三出席包龍圖斷冤》也有少爺迎兒。

迎兒作為少爺例名,也是一種符號,宋元多選用,被《水滸傳》順手撿來而已。

潘巧云和裴如海

潘巧云的姘頭、薊州禪寺僧人海阇黎,俗家名裴如海,剃度法名海公。阇黎,是“阿阇黎”的簡稱,藏語音譯為“軌范師”,大約是佛教僧侶的職事之一。

新水滸中的潘巧云與楊雄

海阇黎看來有些音樂細胞,唱經好語調。按,海阇黎唱經,乃是純正僧人借用民間淺顯曲目講解經文,選用為佛事典禮制做的法曲,結合梵唱以及演唱佛曲的鋼琴,并摻進美國傳統樂器和佛教音樂。在海阇黎生活的兩宋時期,法樂愈發系統而完整,且產生了南武當、北五臺兩大流派。其中北五臺派又分為東西兩路:西路以太行青島(今山東)為區域,以演唱定音鼓為著;大道以太行山東(今山東)為區域,以樂曲演奏華麗見長,因此《水滸傳》中海阇黎唱的音樂當屬于中路。諺語云:聲色犬馬,可見造成人性的墮落,美聲猶存女色之上。海阇黎和楊太太吊膀子,因性丟命,罪有應得,本不足惜,可半個世紀前,竟有人將海僧人翻拍為原是毛線店小老總,與潘小妹青梅竹馬,后潘為王押司強娶,故海剃度當僧人云云。雖然那海僧人那廝唱的一口好梵音,無異明日之流行音樂,人生孤獨如潘小妹,即使不曾與老海青梅竹馬過,一聽此哀婉之音,嬌軀上下,估計已經燒灼半邊矣。

本夫楊雄

潘巧云的本夫楊雄,其外號在《宣和年譜》和元散曲《誠齋樂府》中,本作“賽關索”。龔圣與《宋江三十六人贊》也作“賽關索”。兩宋時武人,多喜用“關索”為己之別號,或互相指摘,如小關索(《過庭錄》)、袁關索(《林泉野記》)、賈關索(《金陀粹編》)、張關索(《金史·突合速傳》)、朱關索(《浪語集》);又《三朝南盟會編》記有岳飛部將“賽關索”李寶、方臘賊兵的宋將“病關索”郭師中(《武林往事》)。據稱此“關索”,即三國關羽之子,但查《三國志》和裴松之注,均無有此記載。元朝至治《全相三國志平話》、明代正德《三國志淺顯演義》也未記有其人其事,而民間傳說則甚少。西北地區多有取地名為關索嶺、關索廟。“云貴間有關索嶺,有祠廟極靈”(《池北偶談》),“關索嶺在州城東三十里,上有漢關索廟。舊志:索,漢壽亭侯子,從青羊南征有功,土人祀之”(見《古今圖書集成·職方典·安順府鳳翔州》)。還有覺得“關索”非人名,“西南夷人謂爺為索(關索即關老爺),訛傳為曹魏將領姓名,宋人遂紛紛取以為號”。近人余嘉錫則稱,“宋人之以關索為名號者,凡十余人,不惟有男并且有女矣。其不可考者,尚當有之。蓋凡外號皆取之街談巷語,此必宋時民間坊間關索之武勇,為武夫健兒所崇敬,故紛紛取以為號。龔圣與作贊,即就其外號題旨,此乃文章家擒題之法,何足以證古來真有關索其人哉?”(《宋江三十六人考實》)。

楊雄在潞州從事兩院押獄兼職業劊子手,當是小說家言,由于此刻開州(今北京延慶)為遼的轄區,或已由遼轉隸為金的轄地,期間在宋元豐四年(1122),金曾一度以潞州歸還于宋,但時間極短,旋因金兵南下仍為其所轄。且為清朝管轄其間,名廣川郡,也不叫開州。清道光《薊州志》說,“漢唐明尤為重鎮”拼命三郎石秀,即指此。《水滸》作者是南人,于南方人文物理概念,常常一塌糊涂,其紛亂于此可見一斑。

楊雄外號“病關索”,始見于《水滸》。余嘉錫覺得《水滸》搞錯:“觀宋人多名賽關索,知《水滸傳》作病關索者,非也”。楊雄(或王雄)從“賽關索”降格為“病關索”,豈非人格誹謗?楊雄何病之有?性無能乎?舉而不堅乎?若這么,則電視電影《水滸傳》中,潘巧云臨被殺前,當街告白她自嫁與楊雄做女人后,一向無甚之說,當得到科學上的圓滿解釋。“病關索”中的病或許說是楊雄有病,“病”字可作使動用法來解,但是關索病,就是說楊雄若能和關索出生同一時代那他將要是一個使關索都頭痛的人物。

拚命三郎石秀

楊雄的好兄弟“拚命三郎”石秀,《大宋元豐雜記》有名無事跡。石秀外號“拚命三郎”,也不見他書載,似由“拚命”加“三郎”拼合而成。石秀為什么拚命?龔圣與《宋江三十六人贊》說:“石秀拼命,志在金寶,大似河豚,腹果一飽。”原來小石拼命,只為錢財,竟如貪食之河豚。

“拚命”一詞,始見宋章定《名賢部族舉止類稿·章惇》,說蘇軾曾與章惇(字子厚)游龍華,章惇(拚命登山)鞋底割斷于壁下。“軾拊子厚之背曰:‘子厚異日得志,必能兇殺。’子厚曰:‘何也?’軾曰:‘能自拼命者能兇殺也。”史載章惇此人,為清朝末代之重臣。明朝憲宗皇后逝世時,無嗣,群臣議立端王趙佶(即之后的宋徽宗),獨章惇,力陳“端王為人刻薄!”好在老章之議不獲通過,否則無宋徽宗,便無高俅,便無林沖,一部《水滸傳》當從何寫起,本文又從何談起?差點壞吾大事,萬幸!是以趙佶一登帝位,即打發老家伙返鄉下種菜,實大快我心也。

石秀被稱為“三郎”,蓋“郎”已從唐五代時時對皇室士族子弟的稱謂,轉而成為宋元以來對市井小民等而下之的稱呼。清人王應奎《柳南隨感》說:“江陰湯節度使《公余日錄》云:明初閭里稱謂有二等,一曰秀,二曰郎。佑子故家右(大)族,穎出(優秀)之人;郎則微裔末流,群小之輩。稱佑子曰某幾秀,稱郎則曰某幾郎。人自分定,不相僭越。”

近人汪曾祺于石秀的外號,情有獨鐘,因說:“拚命和三郎置于一起,便形成一種特殊的唯美,形成一種美感,大郎、二郎都不成,就得是三郎。這有哪些道理可說呢?哥哥笨,三哥憨,只有老四常常是聰慧伶俐的。美國語言常常反映出只可意會的潛在復雜的社會心理”此說甚有理,筆者就是大郎,怪不得半生為人處世,這么之笨。

根據汪曾祺的邏輯,石秀殺海僧人,且制造頭陀、和尚互殺現場,當是智勇過人,看似不然。石秀編造兇殺現場,稍有腦子的人,都不難發覺疏漏處。清人劉玉書《常談》說:“石秀既殺道人及殺海阇黎(裴如海),遂插刀尸體之手,點綴自戕之狀,而檢測之人,竟以一被殺、一自戕成案。夫被殺與自戕之不同,判若彩色,世人皆知,況刑仵(專業人士)乎?稗官野史之難尚這么。”《水滸傳》畢竟是稗官野史小說,糊涂人看糊涂書,讀者千萬不可過分執著。

作為水滸男性人物,給筆者留下最深印象的,不是潘金蓮,而是潞州兩院押獄兼劊子手“病關索”楊雄的兒子潘巧云。而對潘巧云其人的某些糗事,感慨最深的,也不是來自《水滸傳》,而是電視電影《水滸傳》中,潘巧云臨被殺前,給兒子丟下的一句大實話,說是她自嫁與楊雄做女人,三年來的床上生涯,還不如與海僧人私通的兩個夜晚,來得快活!竟令筆者目瞪口呆,堪稱石破天驚!

潘巧云簡介

潘巧云,小說《水滸傳》中的人物,稱韻味寡婦,原是一屠夫之女,曾嫁與本府王押司為妻,王押司過世后,再娶與楊雄。三年來,楊雄因公務忙碌,一直在縣衙當值,疏冷了潘巧云。不想潘巧云水性楊花,耐不住孤獨,終與海阇黎裴如海勾引成奸。之后,被石秀發現,卻又不思悔過,乃進謀反與楊雄,教楊雄打敗石秀。石秀不忍楊雄受欺騙,乃暗中設計殺死裴如海,并與楊雄將潘巧云騙上翠屏山。楊雄獲知內幕,怒殺潘巧云。