文化常識:朋友稱謂、百姓稱呼、敬辭謙辭及征辟制

更新時間:2024-05-28 17:13:13作者:佚名

1.下列關于文化常識的表述中,哪些是正確的?

A. 不同的友誼有不同的稱呼,如生死與共、患難與共的朋友叫“金箍棒”;親如兄弟的朋友叫“結拜兄弟”。

B.“千首”是秦朝對平民的稱呼,平民用黑色頭巾包頭,故名。其他平民的俗稱還有利民、利庶、利源、布依、生民、庶民、青山、莽等。

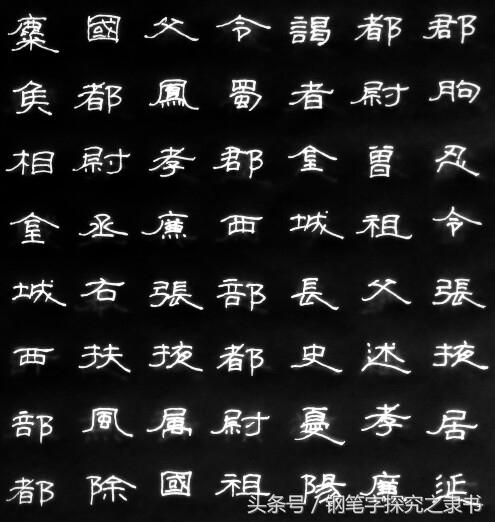

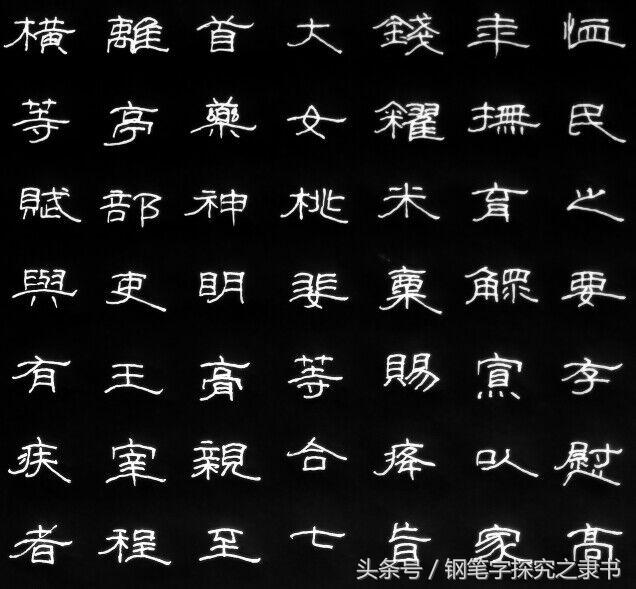

C.漢語中尊稱詞、謙稱詞較多。 例如“愚”、“寡”、“窮”、“賤”、“偷”、“拙”、“小”、“舍”、“家”、“老”等,多用作謙詞; “令”、“尊”、“賢”、“仁”、“丈”、“先”、“君”、“子”、“公”等多用作敬語。

D.選官制度始于漢武帝時期,是自下而上的推薦制,唐朝雖然采用科舉制,但也有“征召”和“招舉”的制度。

2.下列關于文學常識的說法中,哪些是不完全正確的?( )

A、青蓮居士、思明狂客、少陵葉老、香山居士、六義居士、東坡居士、白石道士,分別指王安石、孟浩然、杜甫、白居易、王安石、蘇軾、姜夔。

B.古詩有兩層含義:一是詩歌體裁名稱,又稱古體詩。古體詩與唐代以后興起的近體詩相對應;二是古詩的統稱,以區別于近體詩。

C.近體詩又稱近情詩,是唐代出現的一種新的詩歌體裁。為了區別于以前的古詩,唐人把它命名為“近體詩”。這種詩歌的主要特點是每篇有固定的句子,每句有固定的字,有固定的韻腳,每字有固定的音,有固定的對句。

D.歌行是古代詩歌的一種體裁。漢樂府詩的詩題常用“歌”、“行”、“曲”、“吟”、“詠”、“蘭”、“園”等詞。其中以“歌”、“行”最為常見,逐漸被統稱為一種詩體。著名作品有白居易的《長恨歌》等。

3、下列哪些文化常識表述是錯誤的?

A.“董生進士”:古代科舉考試中,通過會試的考生被稱為“進士”。

B.“麓陵蕭君貴君語”:古人稱呼他人時,可用字、號、字號、謚號等來表示禮貌和尊敬,也可指官職或籍貫。若同時指幾項,則一般先指官職,再指籍貫,再指姓氏,最后指字。例如:“麓陵蕭君貴君語”

C、“王子羲為尚書、行營節度使”:“令”是主職之外,擔任較低的職務。“舍”是主職之外,暫時擔任較高的職務;“權”是暫時接任;“假”是臨時代理;“行”是代理。

D、“初聞驚,中聞疑,終聞欣喜”:“樸”表示謙卑的態度貝語網校,用來指自己。例如“愚、賤、卑微、卑微、可憐”。

4.下列哪些文化常識解釋是不正確的?( )

A.春秋時期,貴族有公、侯、伯、子爵、男爵五個等級,其中侯、伯爵為其中之一。

B、《吾早不能用你》中的“子”是古代對男性的尊稱。

C.《這是我的錯》中的“這是我的錯”是王侯們的卑微稱謂,指德行不高的人。

D.《左傳》是我國第一部詳盡的編年史,相傳為戰國末期魯國史官左丘明所撰。

5.文中關于文化常識的解釋下列哪些是錯誤的?()

A.“太宗”是古代帝王的廟號。廟號是中國古代帝王死后,在太廟供奉時所起的名字。按照“祖有功,祖有德”的標準,開國君主一般是太宗,繼任君主中有能力治理國家的就是太宗。

B、“述”是段落陳述的意思,作為一種文體,是古代大臣向皇帝陳述對某件事的看法的一種文體,也稱“奏書”或“奏議”。

C、“可畏惟人”中的“人”字,實為“民”,為避唐太宗李世民之名,古代君王為了顯示威嚴,規定人們說話時不直呼其名,寫字時不直寫其名,而用其他字代替。

D、“夏禹”意為最“愚昧無知的人”。這是一個謙虛的詞,用來指代自己。謙虛的詞是表達謙虛或卑微的詞語,如“您太客氣了”、“我不配”等,在人們的日常交往和書信往來中經常使用,而且大多只能用來指代自己。

6. 下列關于中國古典文化知識的表述哪些是錯誤的?

答:《左傳》是我國第一部有詳細敘述的編年體史書,相傳為春秋末期魯國史官左丘明所著,全名《春秋左傳》,又稱《左氏春秋》,與《公羊傳》、《谷梁傳》合稱為“春秋三傳”。

B.《史記》是我國第一部以紀傳體形式記載的通史,從傳說中的黃帝開始,一直到漢武帝。全書分為紀年、家史、列傳、書、表五類,共130篇,50多萬字。

C.子:古代對長輩的尊稱。

D、Zhu:離開前祭祀路神,引申為送別、辭別之意。

7、古人姓名、文字含義常常相同或相反,下列哪些姓名、文字含義相反?( )

A. 晏殊,字通殊 韓愈,字推之

B.班固,字孟建,孟郊,字東野

C.周瑜,字公瑾張衡,字平子

D.蘇軾,字子瞻,蘇轍,字子游

8.下列哪些文化常識表述是不正確的?

答:“寡人”是指德行低下的人,是古代君主對自己的卑稱,類似的卑稱還有“姑”、“不姑”等。

B.鄉胥,古代的地方學校,商代稱“鄉”,周代稱“胥”,后來泛指學校或教育事業。

C、孝悌,又稱“孝悌”,是古代重要的道德規范。“孝”是尊敬父母,“悌”是尊敬、愛戴兄長。

D.君子,先秦時期對統治者和貴族的統稱,常與“小人”相對照,后來泛指才德出眾的人。

9、下列關于古代稱謂的解釋,錯誤的是( )?

A.老:是謙卑的自稱,如老人謙虛地稱自己為老覺,老年婦女謙虛地稱自己為老身等。

B.舍:對年幼或下輩親屬的卑稱,如舍弟、舍妹、舍親、舍人、舍女等。

C.先:已故古代高考的別稱,多用于長輩,如稱已故的父親為先父、先燕,稱已故的母親為先母、先璧、先慈等。

D、狗:古時有“犬子”之說,是對自己兒子的卑稱。

10.下列關于古代稱謂的解釋,錯誤的是( )?

A.太祖:多用作皇帝的廟號,多為開國之君,常見于開國皇帝,如宋太祖趙匡胤,明太祖朱元璋,清太祖努爾哈赤等。

B. 孝弼:對父親和母親的尊稱,特別是對已故的父親和母親。

C.合法母親:在父權制社會,小妾所生的孩子稱其父親的合法妻子為合法母親。

D、平民百姓:高級官員、社會地位顯赫的人士。

參考答案

1. C

【解析】本題考查對古代常見文化知識的理解和掌握能力。作答此類題時,文化常識包括古代文化中的天文、歷法、音樂、地理、官職、科舉、姓名、族制等。此類題型一般不考過于生僻的內容,多涉及科舉、姓名、風俗等。注意在日常生活中積累,特別是課本注解的相關內容,注意結合上下文意思作答。

A:同甘共苦、患難與共的朋友叫“結拜兄弟”,親如兄弟的朋友叫“兄弟”。

選項B:“青衣”不是指普通百姓古代高考的別稱,而是指低級官員;

選項D“自下而上推薦”錯誤。征兵制是自上而下的選拔,而推薦制是自下而上的推薦。

因此選擇C。

2. 一個

【解析】本題考查的是文化常識的記憶能力。文化常識是很多高中生覺得難以理解的漢語難點,往往是很多學生考試的“大輸家”。其實,如果能在日常學習中積累一些古漢語常識,考試題目就會簡單很多。文化常識的考核主要集中在一些古代稱號、官職變遷、建筑名稱、年號、謚號、廟號、一些文書名稱、一些官場禮儀、一些朝廷機構、規章制度、行政區劃、一些禁忌用語等方面。平時要注意積累,特別是課本注釋的相關內容,注意結合上下文意思答題。

A項“青蓮居士……”,指的是王安石……錯,青蓮居士是李白。

因此選擇A。

3. 一個

【解析】本題考查對古代文化常識的理解能力。文化常識考查主要針對一些古代的稱號、官職的變遷、建筑的名稱、年號、謚號、廟號、一些文書的名稱、一些官場禮儀、一些朝廷機構、規章制度、行政區劃、一些禁忌用語等。注意在日常生活中積累,特別是課本注釋的相關內容,答題時注意結合上下文意思進行回答。

A項、進士:中國古代科舉制度中,通過中央政府科舉考試最后一級的人被稱為進士。這是古代科舉考試通過者的稱號。

因此選擇A。

4.D

【解析】本題考查對古代文化常識的理解能力。文化常識主要考查一些古代的稱謂、官職的變遷、建筑的名稱、年號、謚號、廟號、一些文書的名稱、一些官場禮儀、一些朝廷機構、規章制度、行政區劃、一些禁忌用語等。注意在日常生活中積累,特別是課本注釋的相關內容,答題時注意結合上下文意思進行回答。

D項“相傳是戰國末期魯國史官左丘明所作”錯誤,應為“相傳是春秋末期魯國史官左丘明所作”。

因此選擇D。

5. B

【解析】本題考查對古代文化常識的理解能力。文化常識主要考查一些古代的稱謂、官職的變遷、建筑的名稱、年號、謚號、廟號、一些文書的名稱、一些官場禮儀、一些朝廷機構、規章制度、行政區劃、一些禁忌用語等。注意在日常生活中積累,特別是課本注釋的相關內容,答題時注意結合上下文意思進行回答。

選項B:“疏”是古代大臣向皇帝陳述自己對某事的看法的文體。這是錯誤的。“疏”是“理出理由”的意思。是大臣向皇帝提出建議和意見,并逐一陳述、分析、論證的文體。屬于議論文體。

“古代把大臣對某件事的意見,詳細地向皇帝陳述,叫‘表’。

因此選擇B。

6. C

【解析】本題考查對古代常見文化知識的理解和掌握能力。答題時,文化常識包括古代文化中的天文、歷法、音樂、地理、官職、科舉、姓名、族制等。本題一般不考查過于生僻的內容,多涉及科舉、姓名、風俗等。考生應注重在日常生活中積累知識。

選項C“古代對長輩的尊稱”錯誤。古代稱人為老師,或有道德、有學問的人。

因此選擇C。

7. A

【分析】

題目分析:本題考查正確運用古代文化常識的能力,該知識點不包含在高考中,本題要求了解古代人名、文字,為2014年1月浙江省普通高中學歷水平考試題目。A特-同于(進)-退BC各句相同。D第一句相同,第二句相反。本題難度較大,涉及的知識點平時很少關注。

考點:正確理解和運用古代文化常識。

8. B

【解析】本題考查對古代文化常識的理解能力。文化常識考查主要針對一些古代的稱號、官職的變遷、建筑的名稱、年號、謚號、廟號、一些文書的名稱、一些官場禮儀、一些朝廷機構、規章制度、行政區劃、一些禁忌用語等。注意在日常生活中積累,特別是課本上注解的相關內容。

選項B“商朝稱‘象’,周朝稱‘敘’”錯誤。應為商朝稱“敘”,周朝稱“象”。本選項錯誤。

因此選擇B。

9. B

【解析】本題考查對古代文化文學常識的記憶和理解能力。文化文學常識的考核主要針對一些古代稱號、官職變更、建筑名稱、年號、謚號、廟號、一些文書名稱、一些官場禮儀、一些朝廷機構、規章制度、行政區劃、一些禁忌用語、作者姓名(人物、筆名)、書名、所處時代、作品名稱、體裁、書中人物、主要情節、作品題材及風格、流派等。要注意日常生活中的積累,特別是課本注釋的相關內容,答題時注意結合集體語境理解意義。

選項B“舍子棄女”錯誤。古人不說“舍子”或“舍女”,而是用“狗兒子”或“小女兒”。

因此選擇B。

10.D

【解析】本題考查考生對古代文化、文學知識的記憶和理解能力。本題考查古代漢語稱謂語。古代漢語稱謂語豐富多樣,有卑、敬、雅、口語等,注意日常積累和記憶。

選項D“百姓:達官貴人”錯誤。百姓指普通百姓。

因此選擇D。