2021 年兩院院士增選名單公布,22 位醫藥領域專家當選

更新時間:2024-11-02 09:57:18作者:佚名

11月18日,2021年增補中國科學院、中國工程院院士名單公布。

健康時報梳理名單發現天驕國際安全學院,共有22名醫學領域專家當選兩院院士。本報根據公開資料,展示部分新晉院士的學術成就。

竇克峰 中國科學院院士

創下肝移植受者存活率世界紀錄

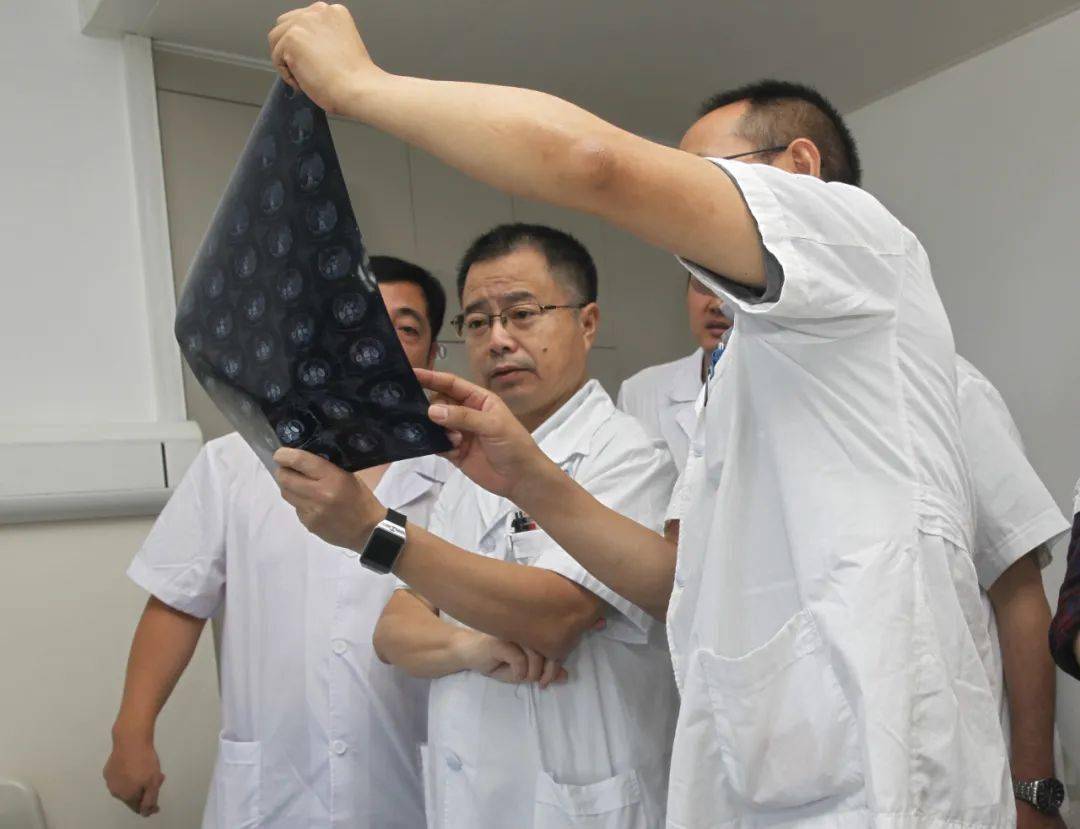

竇克峰(中),空軍軍醫大學西京醫院肝膽外科教授

從軍人到醫學博士,從外科醫生到肝移植領域的權威……47年來,空軍軍醫大學西京醫院肝膽外科竇克峰創造了一個奇跡肝移植領域此起彼伏。

竇克峰是我國活體肝移植研究領域的開拓者和奠基人。他攻克了活體肝移植供肝獲取、肝血管膽管重建等關鍵技術難題,帶領團隊成功完成了國內首例活體肝移植。全球首例脾窩輔助活體肝移植。

他主持了亞洲首例成功的肝、胰、腎聯合移植手術。國內首例基因編輯豬猴異種肝移植臨床前試驗成功開展,全球首例PERV敲除的多基因編輯豬猴異種肝、心、腎移植,創下世界紀錄肝移植受者的生存。

為了提高肝移植患者的長期生存率,研究揭示了肝纖維化和脂肪肝疾病的新細胞和分子機制,為移植肝保護提供了新策略。

滕高軍 中國科學院院士

讓中國原創介入技術解決癌性消化道梗阻

滕高軍,東南大學附屬中大醫院院長、介入中心主任;咨詢時間:周一下午

作為首位介入放射學院士,滕高軍為我國介入放射學的發展做出了開創性貢獻,讓介入治療“普及”。在醫學影像和介入放射學領域近40年的臨床、教學和科研工作中,開創了10余項介入新技術,完成了數萬例介入手術。

他發明創造了放射性粒子支架及支架植入相關技術和理論,大大提高了惡性腫瘤引起的食管、膽管、門靜脈和氣道阻塞患者的生存時間和生活質量;他建立了膽漏致經頸靜脈肝內門靜脈分流支架再狹窄的新理論,為新型支架治療門脈高壓的發展和廣泛應用奠定了基礎。作為分子影像領域的先驅,他開發了許多新的分子和功能影像技術和應用,并將其與介入技術相結合,引領了介入學科的發展。

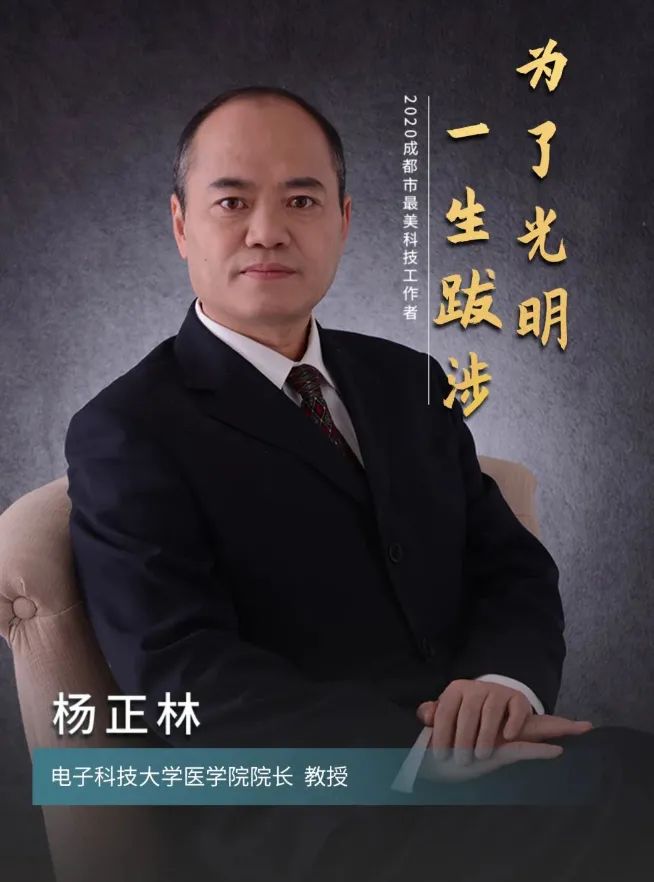

楊正林 中國科學院院士

打造世界一流的臨床分子診斷中心

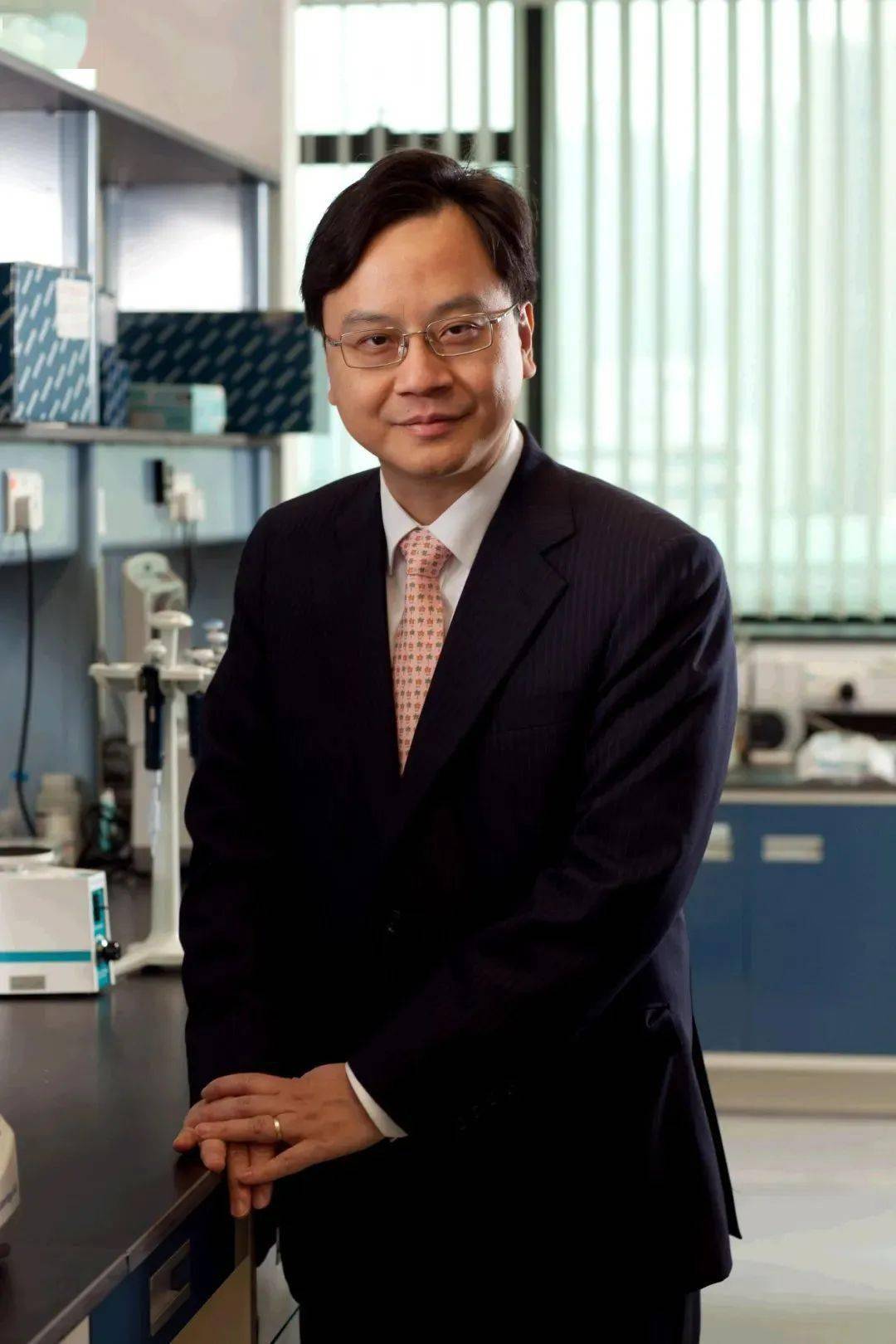

中華醫學會醫學遺傳學分會候任主任委員、四川省人民醫院院長 楊正林

繼尚紅院士之后,四川省人民醫院院長楊正林成為第二位“檢驗醫學院士”。

2007年,楊正林成立臨床分子診斷中心,并獲得衛生部首批分子檢測實驗室認證和國家衛健委首批高通量測序基因診斷試點單位。是我國臨床分子診斷領先單位、世界一流單位。臨床分子診斷中心。 2010年,他帶領臨床實驗醫學中心入選第一批國家臨床重點專科。中心每年可完成超過400萬份檢測報告;他創辦的產前診斷中心成為全國首批高通量基因測序臨床應用試點單位。其中遺傳病診斷專業填補了四川省空白。

長期研究“致盲性眼病的分子機制及臨床防治”,特別是在視網膜疾病的病因、機制、診斷和治療方面,取得了系統性、開創性的研究成果,并榮獲國家科技成果二等獎。科技進步獎和四川省科技進步獎。省科技進步一等獎3項。

張旭 中國科學院院士

泌尿外科腹腔鏡和機器人技術的先驅

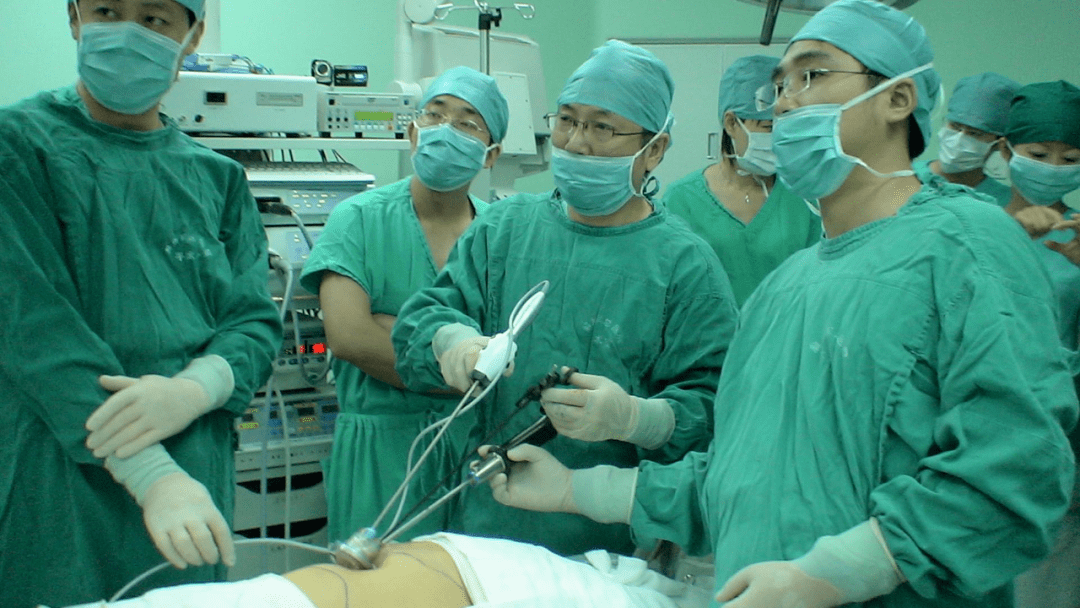

張旭(中),解放軍總醫院泌尿外科主任;咨詢時間:周一上午

作為我國泌尿外科腹腔鏡和機器人技術的開拓者之一,張旭建立了后腹腔鏡手術的理論和技術體系,改變了泌尿外科疾病的傳統治療模式,并在我國推廣,使其成為泌尿外科的常用方法。我國泌尿外科領域。技術。

張旭建立了我國最早的泌尿外科手術機器人技術團隊,并將后腹腔鏡技術與機器人技術相結合,形成了具有中國特色的機器人技術。

張旭勇于嘗試高難度手術,多次挑戰手術極限。 2009年,張旭成功完成了世界首例單孔腹膜后腎上腺手術。 2010年歐洲腹腔鏡手術會議上,他成為唯一受邀做手術演示的中國醫生;他設計的手術被引入美國專業醫學教科書,成為同行反復觀察的“金標準”。

張旭為腹腔鏡及機器人腹膜后入路技術體系的建立和推廣做出了突出貢獻。連續16年受邀在歐洲和東南亞的醫學院和國際會議上進行腹腔鏡和機器人手術并做專題演講。報告。

田錦洲 中國工程院院士

為阿爾茨海默病帶來創新療法

田金洲,北京中醫藥大學東直門醫院腦內科三區主任醫師,第五批國家級高級中醫師

田金洲是全國第一個設立記憶專科診所的人。在阿爾茨海默病的診治中,他獨特的中西醫視角常常取得意想不到的效果。

田金洲發明了補腎化痰活血治療阿爾茨海默病的中成藥,并編制了《癡呆癥中醫診療方案》,可與西醫結合使用,不斷提高輕中度阿爾茨海默病患者的認知功能,突破了西藥療效3個月后衰減、9個月后消失的瓶頸。

該治療方法被首屆國際癡呆癥防治大會推薦為“為阿爾茨海默病帶來希望”的五種創新療法之一,也成為國家中醫藥管理局《104病中醫診療方案》的一部分《24個專科》中首個癡呆項目全國推廣。

吳堂春 中國工程院院士

為職業衛生標準修訂提供依據

吳堂春 華中科技大學公共衛生學院院長

作為我國職業健康和環境衛生領域的領軍人物,吳堂春在揭示環境病成因、闡明發病機制、制定預防對策方面做出了突出貢獻。

吳堂春帶領7.4萬名接觸粉塵的工人進行了44年的追蹤,揭示并解答了因接觸硅塵而導致肺癌和冠心病死亡人數增加的世界難題。

吳堂春主導的另一項對超過51萬居民的跟蹤研究,首次揭示家庭固體燃料做飯、取暖造成的室內空氣污染是居民過早死亡的重要原因,揭示改用清潔能源是關鍵以減少居民死亡。對策。

此外,他還對空氣污染造成心肺損害的主要成分和機制進行了深入研究,為環境質量標準的制定和高效精準防治提供了新的證據。

范先群 中國工程院院士

為視網膜母細胞瘤患者尋找希望

范先群 上海交通大學醫學院院長;咨詢時間:周三上午(特殊需要)

視網膜母細胞瘤是兒童最常見的眼部惡性腫瘤。

范先群帶領團隊進行研究發現,我國兒童以中晚期為主,死亡率和摘除率居高不下。為此,他帶領團隊建立了視網膜母細胞瘤超選擇性眼動脈介入化療的技術體系和綜合序貫治療方案,顯著提高了兒童的搶救率和生存率。他還帶領團隊針對視網膜母細胞瘤高危人群開展致病基因監測,促進眼部腫瘤疾病的早期診斷和治療。

如今,他帶領的團隊可以通過動脈介入化療、靜脈化療、玻璃體腔化療、激光、冷凍治療、手術等綜合治療手段治療視網膜母細胞瘤,顯著提高了該病的救眼率和生存率。

趙益民 中國工程院院士

機器人種植牙10分鐘即可完成

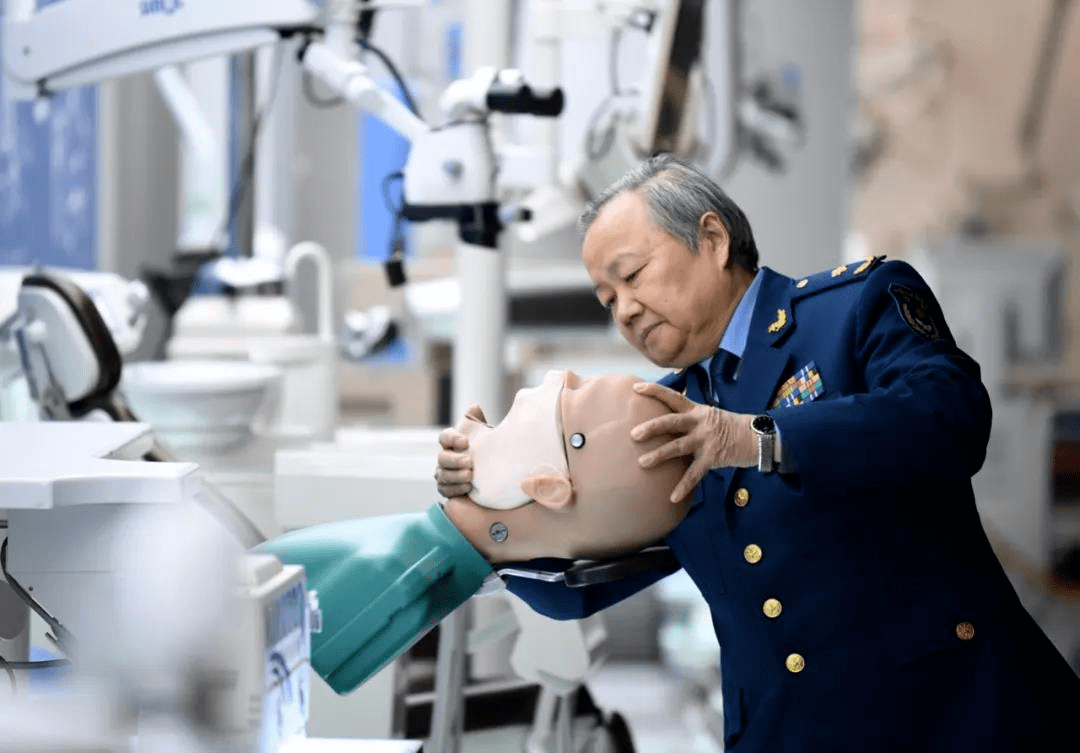

趙益民,空軍軍醫大學口腔醫院院長;咨詢時間:周三上午、周六上午

只需10分鐘,機器人就能精準幫您完成種植牙!在空軍軍醫大學口腔醫院數字化口腔醫學中心,趙益民教授團隊研發的自主種植牙手術機器人已成功為100余名患者進行種植牙手術。

趙一民帶領研究團隊于2013年開始研發種植牙機器人天驕國際安全學院,并于2017年9月成功完成全球首例自主種植牙機器人種植手術。他們研發的種植牙機器人解決了空間測繪、精準對準、跟隨等諸多問題。向上控制。具有精準、高效、微創、安全等優點,實現手術區域解剖結構的解讀和再現以及種植方案的精準規劃。 、實時手術導航校準、自動精準實施整個種植手術過程等。

蔣保國 中國工程院院士

嚴重創傷醫院平均死亡率下降40%

北京大學人民醫院院長蔣保國;咨詢時間:周三上午

在創傷領域,蔣保國牽頭研究制定了我國嚴重創傷救治標準。

他自主研發了現場急救與治療醫院信息聯動系統,從根本上改變了我國嚴重創傷救治的現狀和流程,將平均創傷救治時間縮短了50%,降低了嚴重創傷的平均死亡率。創傷治療醫院減少了40%。國家科學技術進步二等獎。此外,他和他的團隊還發現了獨特的骨端骨折愈合模型,并發明了特殊的固定材料;他們提出了周圍神經修復的新概念,發現了周圍神經“多重再生”和“脊髓前角細胞結構與功能重塑”三個重要科學現象貝語網校,發明了“小間隙套筒縫合”和“神經修復”兩項創新技術。交叉擴增修復”。

高天明 中國工程院院士

破解密碼為抑郁癥患者“振作起來”

高天明 南方醫科大學基礎醫學院教授、粵港澳大灣區腦科學與類腦研究中心主任

揭示抑郁癥發病的新機制、尋找更理想的抗抑郁新靶點是研究領域的關鍵科學問題。高天明在國內外首次發現抑郁癥發病的新機制是膠質細胞ATP(三磷酸腺苷)釋放減少,并闡明ATP作為基本生命物質具有快速抗抑郁作用。這一發現為抗抑郁治療提供了新的見解。方法。該團隊的后續研究有望在不久的將來破解密碼,讓抑郁癥患者“振作起來”。

國際頂級學術期刊《自然》、《神經元》專門評審了高天明的研究工作并給予高度評價;國際權威在線科研評價系統F1000曾對高天明教授的研究工作給予高度評價,稱其開創了大電導鉀離子的發展先河。 (BK) 渠道研究的一個全新領域。

徐秉和 中國工程院院士

讓乳腺癌不再是絕癥

徐冰河,中國醫學科學院腫瘤醫院腫瘤內科主任醫師;咨詢時間:周三、周四上午

徐冰河帶領團隊開創了適合我國國情和女性乳腺特點、以風險評估為基礎的基于超聲結合X線的乳腺癌個性化篩查新方法;并以分子分類為突破口建立精準個體化治療策略,為解決腫瘤耐藥問題提出了新的研究方向。

在惡性腫瘤新藥研發和臨床試驗領域,他率先開發了吡咯替尼,打破了進口藥對HER-2靶點的長期壟斷。近五年來,主導完成了我國首個獲批的CDK4/6抑制劑palbociclib、國產首個CDK4/6藥物SHR6390等一系列抗腫瘤新藥臨床試驗。作為國內領軍PI,參與百余項新藥臨床試驗,為我國抗腫瘤藥物創新研發做出了巨大貢獻。

姜建東 中國工程院院士

中國原創“他汀類藥物”和“二甲雙胍”的研發

蔣建東 中國醫學科學院藥學研究所所長

在姜建東看來,我國新藥研發的突破口之一在于中藥,但不能僅僅停留在中藥。 2004年11月,蔣建東所在的中國醫學科學院醫學生物技術研究所的專家和南京市第一醫院的醫生驚喜地發現,黃連素是一種新機制的降脂藥物。這為國內外學者研究小檗堿打開了大門。元素重新定位的研究掀起了一股熱潮。臨床研究表明,小檗堿具有降低血脂的作用,其降低甘油三酯的效果優于他汀類藥物。

2012年,姜建東等五位專家研究的“小檗堿糾正高脂血癥的分子機制、化學基礎及臨床特點”項目榮獲國家自然科學獎二等獎。今年11月6日,江建東、曹雪濤、王艷首次證明口服黃連素可以改善帕金森病。

姜建新 中國工程院院士

尋找治療創傷敗血癥的解決方案

蔣建新 陸軍特色醫學中心戰傷救治前沿技術研究室主任

蔣建新首創現代爆炸武器傷及創傷性敗血癥分子遺傳學研究,解決了爆炸沖擊波傷機理及防護問題,實現了爆炸傷可防可治;他提出創傷膿毒癥易受創傷致敏、分子遺傳學等新機制影響;建立創傷感染診治新技術體系,實現創傷感染的預警識別和精準防治,使我國危重創傷敗血癥防治水平達到國際先進水平。

近年來,姜建新在國際上率先將分子遺傳學引入創傷醫學,首次揭示了創傷敗血癥易感性的分子遺傳學機制,完成了國內樣本量最大的多中心臨床研究。世界,并找到一種治療高風險膿毒癥的方法。一系列用于人群篩查和靶向藥物開發的特定基因位點,開啟了個性化創傷治療的新時代。

賈衛平 中國工程院院士

建立糖尿病防治新模式

賈衛平,上海第六醫院內分泌科主任醫師;咨詢時間:周二上午

賈衛平長期致力于糖尿病精準診療、早期預警篩查、發病機制研究及防治項目管理。創建了動態血糖監測技術臨床應用的關鍵指標,為動態血糖譜指導糖尿病精準治療奠定了基礎。研究成果不斷被國內外診療標準采用。

她創新了腹內肥胖的診斷標準和篩查技術,相關研究成果被寫入9本中國醫學診療指南和美國教科書。首次在中國人群中發現12個新的2型糖尿病易感基因,首次發現非酒精性脂肪肝新生物標志物……她推出醫院社區一體化新模式糖尿病預防和控制。 《柳葉刀》雜志評論道:“她赫是一位關注中國糖尿病特點的研究者,搭建了遺傳學與臨床、醫院與社區之間的橋梁。”